(空一行)

有一种爱,从生命伊始便如影随形,有一种情感,在人类文明的星河中亘古闪耀,这份爱,是母亲无私的给予;这种情感,通过诗歌得以永恒传唱,当文字遇见母爱,便凝结成世间最动人的篇章,穿越时空,触动每一颗心灵。

在中国古典诗歌的浩瀚海洋中,孟郊的《游子吟》无疑是最为璀璨的明珠之一,这首诗语言质朴,情感深挚,几乎成为母爱的代名词。“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。”这短短四句,没有华丽的辞藻,却勾勒出一幅无比温馨且充满牵挂的画面,作者孟郊是唐代诗人,一生仕途坎坷,生活清贫,这首作品创作于他五十岁出任溧阳县尉之时,当他终于有能力将母亲接至身边奉养,回想起多年来母亲对自己的付出与等待,感慨万千,遂成此诗,诗歌的创作背景,正是诗人半生漂泊后对母爱最深刻的顿悟与回馈,诗中运用了白描手法,通过“手中线”、“身上衣”、“密密缝”这些极其日常的动作与物件,将母亲的关怀具象化,那每一针每一线,缝进去的是担忧,是期盼,是无声却磅礴的爱,这种借助具体事物来表达抽象情感的手法,在诗词创作中称为“托物言情”,它让情感变得可触可感,极大地增强了艺术的感染力。

如果说《游子吟》是细腻的工笔画,诗经·凯风》则是母爱颂歌的古老源头。“凯风自南,吹彼棘心,棘心夭夭,母氏劬劳。”这首诗出自中国第一部诗歌总集《诗经》,具体作者已不可考,它是来自民间集体创作的声音,诗歌以南风吹拂棘树幼苗起兴,比喻母亲养育七个孩子的辛劳。“凯风”(和煦的南风)象征着母爱的温暖与滋养,而“棘心”(酸枣树的嫩芽)则代表了在母爱呵护下成长的孩子们,这种“比兴”手法,是古典诗歌创作的经典技巧,先言他物以引起所咏之词,使情感的抒发自然而不突兀,委婉而富有深意,了解这首诗的出处与手法,能帮助我们认识到,对母爱的歌颂并非文人墨客的专利,它根植于最朴素的民间情感,是人类共通的、最原始的歌谣。

目光转向西方,母爱的主题同样在诗歌中焕发着不朽的光彩,美国诗人惠特曼在其巨著《草叶集》中,也留下了歌颂母亲的动人诗行,他的诗歌风格自由奔放,充满对生命与自然的礼赞,在《我歌唱一个人自身》等诗篇中,我们可以感受到对母亲、对生命源头的崇敬,与现代中国诗歌更多聚焦于母亲形象的细节刻画不同,惠特曼笔下的母爱,常常与更宏大的“创造”、“生命”概念融为一体,体现出一种宇宙性的磅礴力量,这种文化差异下的诗歌表达,为我们理解母爱提供了更广阔的维度:它既是灶台前的嘘寒问暖,也是赋予我们生命并推动我们走向世界的原始动力。

理解了这些经典诗歌的意涵与魅力,我们如何将其融入现代生活,让古老的诗词焕发新的生机呢?其使用方法可以非常灵活。

在重要的家庭纪念日,或是母亲生日、母亲节等特殊时刻,亲手书写一首诸如《游子吟》这样的古典诗词,配以精心挑选的相框,便是一份独一无二、饱含文化深意的礼物,这份礼物的价值远超物质本身,它传递的是子女对母亲辛劳的理解与感恩。

在日常沟通中,当我们难以用直白的语言表达感激时,借用一句“谁言寸草心,报得三春晖”,其力量远胜于千言万语,这句诗出自《游子吟》,它以“寸草”自比,以“春晖”喻母,形象地道出了母爱的深广与儿女难以回报万一的心情,这种含蓄而深刻的表达,非常适合内敛的东方情感模式。

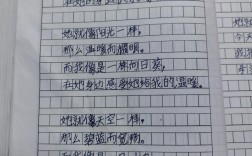

对于诗歌爱好者而言,学习这些经典作品的创作手法,并尝试进行个人创作,是向母亲致敬的更佳方式,不必追求格律的绝对严谨,关键在于真情实感的流露,可以模仿《游子吟》的“托物言情”,选取母亲日常操劳的一个场景——比如她为你准备早餐时忙碌的背影,她为你整理行囊时专注的神情——作为诗歌的核心意象,用细腻的笔触描绘出来,也可以学习《凯风》的“比兴”手法,用一件旧物、一个熟悉的场景引出对母爱的抒怀,从一件母亲织的旧毛衣起笔,联想到当年的温暖,再抒发岁月流逝中对母爱的感恩,这种创作过程本身,就是一次深刻的情感体验与表达。

诗歌,作为人类情感最精炼、最优雅的载体,为我们与母亲之间的情感连接,架起了一座跨越时空的桥梁,它让我们站在巨人的肩膀上,用最凝练的语言,诉说最厚重的情感,当我们吟诵“慈母手中线”,我们便与千年前的孟郊产生了共鸣;当我们理解“凯风自南”,我们便触摸到了先民心中同样的温情,这些诗篇,不仅是文学遗产,更是我们学习表达爱、传递爱的宝贵工具,在快节奏的现代生活中,让我们偶尔停下脚步,借一首诗,一句话,向那位用生命守护我们成长的人,道出那份深藏心底、历久弥新的爱意。