民国时期,中国社会经历着剧烈变革,新文化运动的浪潮席卷文坛,诗歌创作呈现出传统与现代交织的独特面貌,这一时期的诗人既继承古典诗词的韵律之美,又积极探索白话新诗的表达形式,形成中国文学史上不可复制的创作高峰。

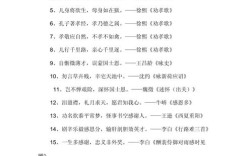

古典诗词的余韵与革新 在新旧文化交替的年代,传统诗词仍保持着旺盛生命力,陈三立、陈衍等“同光体”诗人主张“唐宋兼采”,在古典规范中寻求新意,他们的作品既讲究格律工整,又常融入现代意象,如陈三立的《散原精舍诗》中“残阳犹在孤松顶,满地槐花送晚秋”之句,既延续了唐诗的意境营造,又暗含对时代变迁的感慨。

南社诗人柳亚子、苏曼殊等人则将革命思想注入传统诗体,柳亚子的《孤愤》写道:“孤愤真防决地维,忍抬醒眼看群尸?”借助屈原式的悲愤表达对袁世凯称帝的抗议,这种将个人情感与时代主题相结合的手法,使古典体裁焕发出新的思想活力。

新诗革命的探索与实践 1917年《新青年》杂志发表胡适《文学改良刍议》,标志着白话新诗运动的开端,胡适在《尝试集》中提出“诗体大解放”主张,创作出“两个黄蝴蝶,双双飞上天”这样完全脱离格律约束的作品,这种看似稚拙的尝试,实则是为打破古典诗歌的形式枷锁。

郭沫若《女神》以狂飙突进的气势开创自由体新诗,在《凤凰涅槃》中,他运用反复咏叹和神话重构:“我们生动,我们自由,我们雄浑,我们悠久。”这种充满生命张力的表达,既受惠特曼自由诗体影响,又融入了东方哲学思考。

现代派诗歌的技艺创新 二十世纪三十年代,以戴望舒、卞之琳为代表的现代派诗人引入象征主义手法,戴望舒在《雨巷》中营造的朦胧意境:“撑着油纸伞,独自/彷徨在悠长、悠长/又寂寥的雨巷”,通过意象叠加和音乐性语言,构建出具有现代感的古典意境。

卞之琳的《断章》则展现现代诗的哲学深度:“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。”这种多维视角和相对性思维,既借鉴了西方现代主义技巧,又延续了中国古典诗歌的意境传统,形成独特的智性抒情风格。

战争年代的诗歌转向 抗日战争时期,诗歌创作呈现出更强烈的现实关怀,艾青在《大堰河——我的保姆》中融合个人记忆与社会观察:“大堰河,今天我看到雪使我想起了你。”这种散文式的自由抒写,既保持诗意又具备叙事功能,拓展了新诗的表现领域。

田间提倡的“街头诗运动”则让诗歌走向大众,他的《给战斗者》以短促有力的句式:“我们必须/战斗了/昨天是忿怒的/是挣扎的/是疯狂的”,这种鼓点式的节奏适合朗诵传播,充分发挥了诗歌的战斗功能。

诗歌技艺的传承与转化 民国诗人在创作中发展出多种独特手法,闻一多提出“音乐美、绘画美、建筑美”的诗歌理论,在《死水》中实践格律新诗的探索:“这是一沟绝望的死水,清风吹不起半点漪沦。”严谨的韵律安排与强烈的视觉意象结合,形成独特的审美效果。

李金发引入法国象征主义技巧,在《微雨》中写道:“我们的心充满无音之乐,如明月浸着素琴之魂。”这种通感手法的运用,打破传统意象的固定关联,为诗歌注入新的表现可能。

诗歌鉴赏的方法指引 理解民国诗歌需结合具体历史语境,阅读徐志摩《再别康桥》时,除感受“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”的音韵之美,更应了解诗人留学英国的文化背景,体会中西文化交融在诗歌中的体现。

解读冯至《十四行集》需要把握其转化西方诗体的创新,他将十四行诗的严谨结构与东方哲思结合,在第二十七首中写道:“我们准备着深深地领受/那些意想不到的奇迹。”这种将日常生活经验提升至哲学高度的写法,展现现代诗歌的思辨特质。

民国诗歌作为文化转型期的艺术结晶,既保留着古典文学的审美基因,又孕育出现代诗歌的多种可能,这些作品不仅是语言艺术的创新实践,更是记录时代精神的重要文献,透过这些诗行,我们仍能感受到那个特殊年代里,中国文人面对传统与现代碰撞时的思考与选择。