诗歌,是人类情感与智慧的结晶,是语言艺术中最为凝练的表达形式,它跨越时空,将不同时代、不同地域的人们紧密相连,我们一同走进诗歌的世界,探索其内在的规律与魅力,并从中汲取“相信自己”的力量。

诗歌的起源与流变

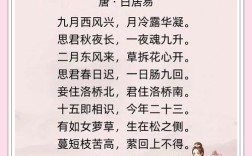

中国诗歌的源头,可以追溯到远古时期的劳动号子和祭祀歌谣。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的305篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,风”是各地民歌,真实反映了当时人民的生活与情感。“关关雎鸠,在河之洲”这样质朴而深情的诗句,穿越两千五百余年依然动人。

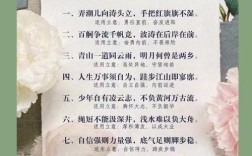

战国时期,以屈原《离骚》为代表的楚辞开创了浪漫主义诗歌的先河。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的不懈追求,正是相信自己、坚持理想的生动写照。

唐代是中国诗歌的黄金时代,近五万首唐诗流传至今,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”洋溢着豪迈自信;杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”展现着远大抱负,这些诗句之所以能流传千古,正是因为它们触动了人类共通的情感与精神追求。

诗歌创作的心理动因

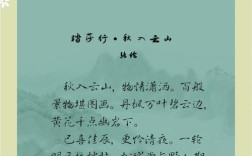

诗人创作的过程,往往是内心情感的自然流露,陶渊明在《饮酒》中写道:“采菊东篱下,悠然见南山。”这种恬淡自得,源于他对自我选择的坚定与自信,王维的“行到水穷处,坐看云起时”则展现了面对困境时的从容与豁达。

诗歌创作需要诗人对自我感受的真诚面对,李清照在国破家亡后写下“生当作人杰,死亦为鬼雄”,将个人悲痛升华为家国情怀,这种转化需要极大的勇气与自我认知。

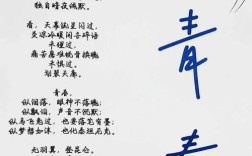

现代诗人艾青说:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。”这样深情的表白,同样建立在对自己情感的确认与信任之上。

诗歌鉴赏的内在路径

理解诗歌,需要从多个维度入手,首先是了解创作背景,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,表面写爱情,实则寄托着对理想的执着追求,知人论世,才能更准确地把握诗歌内涵。

把握意象运用,诗歌通过意象传递情感,如马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,几个意象组合,便勾勒出浓郁的秋思,意象是诗人与读者心灵沟通的桥梁。

再者是体会音韵之美,古典诗词讲究平仄格律,现代诗歌注重内在节奏,徐志摩的《再别康桥》通过轻柔的节奏与和谐的韵律,营造出缠绵悱恻的意境。

诗歌与自我认知的深层联结

阅读和创作诗歌,本质上是一种自我发现的过程,当我们被某句诗深深打动,往往是因为它说出了我们想说却未能表达的心声,苏轼的“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”,道出了人生无常的感慨,也启示我们要珍惜每个当下。

诗歌教会我们倾听内心的声音,海子的“面朝大海,春暖花开”看似简单,却包含着对幸福生活的深刻理解与追求,这种理解,建立在对自我需求的清醒认识之上。

在快节奏的现代生活中,诗歌为我们提供了一片宁静的精神家园,读一首好诗,写几行心声,都是与自我对话的方式,这种对话,能够增强我们对自身价值的认同,培养独立思考和判断的能力。

诗歌在现代生活中的实践价值

诗歌并非遥不可及的艺术形式,它可以融入日常生活的方方面面,在重要的时刻,一首恰当的诗歌能够传递深厚的情感,无论是表达爱意、寄托哀思,还是激励自己、鼓舞他人,诗歌都有着独特的力量。

创作诗歌也不必拘泥于形式,现代诗歌更加自由,注重真情实感的表达,从记录心情的只言片语开始,逐步培养用诗性语言表达的习惯,这个过程本身就是一种自我确认与提升。

将诗歌融入生活,还可以通过朗诵、书法、配乐等多种形式,这些实践活动不仅能够加深对诗歌的理解,更能促进创造力的发展,增强自我表达的勇气。

诗歌是时间的艺术,也是心灵的回声,每一首流传至今的诗歌,都承载着创作者对自我的坚信、对生活的热爱,在这个信息爆炸的时代,我们更需要从诗歌中汲取力量,学会倾听内心的声音,坚持自己的判断,当我们在诗歌中找到共鸣,实际上是在与千百年来人类共通的情感与智慧对话,这种对话,让我们更加确信:每个人都拥有独特价值,每段心路都值得被记录,每次自我表达都充满意义,诗歌教会我们,真正的创作源泉不在别处,就在我们对自己的信任之中。