诗歌,是语言凝练出的钻石,闪烁着人类共通的情感与智慧,当我们将目光投向异域,外国短诗以其独特的韵律和深邃的意境,为我们打开了一扇眺望世界的窗,它们虽短小精悍,却往往能直击心灵,其魅力历久弥新,要真正领略这份美,我们需要从几个层面深入品读。

溯源:探寻诗作的“出生证明”

一首短诗的诞生,并非凭空而来,它深深植根于其时代、地域与作者的个人生命体验,了解这些背景信息,是解读诗歌的第一把钥匙。

-

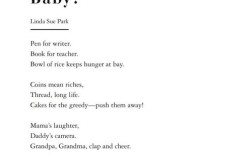

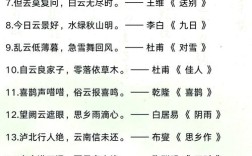

时代与社会的烙印:诗歌是时代的回响,阅读日本俳句大师松尾芭蕉的“古池や 蛙飛びこむ 水の音”(闲寂古池旁,青蛙跃入水中央,扑通一声响),若不置于日本江户时代町人文化兴起与禅宗思想流行的背景下,便难以体会其“闲寂”美学中所蕴含的刹那永恒之感,同样,理解美国诗人埃兹拉·庞德的《在地铁站》——“These faces in the crowd; petals on a wet, black bough.”(人群中这些面孔的幽灵;湿黑枝头上的花瓣。)——需要知道它创作于意象派运动方兴未艾之时,诗人意图捕捉的正是工业都市中转瞬即逝的直观印象。

-

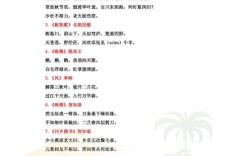

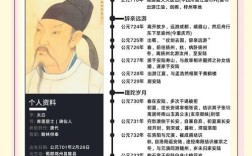

作者的生命地图:诗人的个人经历、思想情感是诗作的直接源泉,俄罗斯诗人普希金的《假如生活欺骗了你》——“不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里须要镇静”——其鼓舞人心的力量,正来源于诗人自身被流放的坎坷命运与始终不渝的乐观精神,阿根廷作家博尔赫斯的短诗《雨》,充满了对时间、记忆与永恒的哲思,这与他长期担任图书馆馆长、近乎失明的个人经历及其庞大的知识体系密不可分。

剖析:解码诗歌的艺术手法

短诗要在有限的篇幅内创造无限的空间,依赖于精妙的艺术手法,掌握这些手法,能让我们从“看热闹”进阶到“看门道”。

-

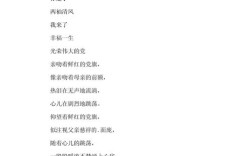

意象的营造:意象是诗歌的基本构成元件,是客观物象与主观情感的融合,美国诗人罗伯特·弗罗斯特的《雪夜林边小驻》中,“The woods are lovely, dark and deep,”(树林可爱,暗黑而深远,)这里的“树林”不仅是自然景观,更象征着诱惑、宁静乃至死亡的深邃意境,意象的叠加与组合,共同构建了诗歌的意境。

-

象征与隐喻的深度:象征是用具体事物代表抽象概念,隐喻则是暗中比喻,爱尔兰诗人叶芝的《当你老了》——“And loved the sorrows of your changing face;”(爱你渐衰的脸上缕缕忧伤;)这里的“忧伤”不仅是岁月的痕迹,更象征着共同经历的沧桑与沉淀下的真爱,通过象征与隐喻,诗歌的意义得以多层化,内涵更为丰富。

-

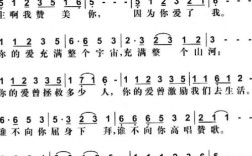

韵律与节奏的音乐性:即使是通过翻译阅读,我们仍应关注原诗在声音上的设计,英语诗歌的轻重音、押韵模式,如莎士比亚十四行诗严谨的ABAB CDCD EFEF GG结构;日语俳句的五七五音律,都为诗歌赋予了内在的音乐感,这种音乐性不仅悦耳,更能强化情感,辅助意义的表达。

-

独特的结构形式:某些短诗拥有固定的形式,如日本的俳句、和歌,欧洲的十四行诗、维拉内拉诗等,这些形式本身即承载着特定的文化内涵和美学要求,俳句通常需要包含一个“季语”来暗示季节,这短短三行便是一次对自然与生命的瞬间顿悟。

运用:让诗歌融入现代生活

欣赏外国短诗,不应止于书斋里的研究,更可以将其融入日常生活,成为滋养心灵的甘泉。

-

作为个人修养的淬炼:反复诵读优秀的短诗,能够陶冶性情,提升对语言美和意境美的感知能力,在清晨或睡前读上一首,可以为一天定下宁静或思考的基调,抄录喜爱的诗篇,也是一个平心静气、与诗人深度对话的过程。

-

作为社交与表达的素材:在恰当的场合,引用一句贴切的外国诗句,能为你的言语或文字增添光彩与深度,在表达对时光流逝的感慨时,引用英国诗人布莱克的“To see a world in a grain of sand,”(从一粒沙看世界,)瞬间便能提升对话的哲学层次。

-

作为创意写作的灵感源泉:尝试模仿你喜爱的大师风格进行创作,或从一首短诗出发,进行扩写、改写,甚至是绘画、摄影等跨艺术形式的再创作,这个过程不仅能加深对原诗的理解,更能有效激发自身的创造力。

品鉴的视角:跨越语言的屏障

对于中文读者而言,阅读外国诗歌必然面临翻译的挑战,一个成熟的读者应学会:

- 比较不同译本:同一首诗,不同译者的处理方式各异,对比阅读可以让我们更接近诗作的多重可能性,体会中文表达的丰富与精妙。

- 参考原文与注解:即使外语能力有限,查阅原文并配合详尽的注释,也能帮助我们理解诗歌在声音、双关等方面的精微之处。

- 注重整体感受:不必纠结于逐字逐句的完全对应,诗歌的魅力在于其引发的整体情感共鸣与想象空间,相信自己的直觉感受,结合背景知识,形成个人的、独特的审美体验。

外国短诗是一座无尽的宝藏,它们跨越了国界与时代,与我们分享着关于爱、生命、自然与宇宙的永恒思考,走近它们,需要我们带着一颗敏感而开放的心,运用知识与方法作为舟楫,最终抵达那片广阔而迷人的精神海域,每一次深入的阅读,都是一次与世界伟大灵魂的相遇,也是对自我内心的一次深刻勘探。