在人类文明的长河中,诗歌是璀璨的星辰,而赞颂老师的诗篇,则是其中尤为温暖和恒久的光亮,它们穿越时空,将尊师重道的情感和智慧的火种一代代传递,这些作品不仅是文学艺术的瑰宝,更是我们学习诗歌知识、理解传统文化、乃至在适当场合表达敬意的绝佳载体。

要深入品味一首赞颂老师的诗词,探寻其出处与作者是第一步,这如同为欣赏一幅画作找到了正确的历史坐标。

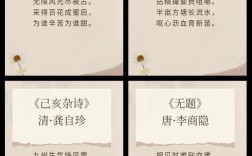

在中国古典诗歌的宝库中,赞颂师恩的主题源远流长,唐代,作为诗歌的黄金时代,留下了许多相关名篇,李商隐的《无题·相见时难别亦难》虽常被解读为爱情诗,但其“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的千古名句,因其无私奉献、燃尽自我的意象,早已被广泛引申来歌颂老师的崇高品格,理解作者李商隐身处牛李党争的夹缝中怀才不遇的境遇,更能体会诗中那种至死不渝的执着精神,这种精神与教师的职业操守高度契合。

另一位不得不提的诗人是白居易,他的《奉和令公绿野堂种花》一诗,“绿野堂开占物华,路人指道令公家,令公桃李满天下,何用堂前更种花。”此诗是赠与裴度之作,诗中“桃李满天下”自此成为赞美老师培养学生众多的最高荣誉,了解白居易作为新乐府运动的倡导者,其诗歌语言平易近人的风格,就能明白为何此句能如此深入人心,成为日常用语。

及至近现代,对老师的歌颂更趋直接和深情,已故作家冰心女士的诗歌《献给老师》,语言清新隽永,情感真挚细腻,充满了对启蒙老师的深切怀念与感激,了解冰心“爱的哲学”创作理念,便能更好地感受诗中流淌的温情。

每一首动人诗篇的诞生,都与其特定的创作背景紧密相连,这背景是理解诗歌深层意涵的钥匙。

仍以李商隐的《无题》为例,其创作背景历来众说纷纭,但也正因这种多义性,为后世读者提供了广阔的阐释空间,当我们将其置于尊师的情境中,诗的意境便获得了新生,而白居易写作绿野堂诗时,裴度已功成名就,退隐山林,诗人以“桃李”喻学生,以“何用种花”来反衬师者成就之辉煌,其创作背景本身就充满了对功勋长者隐逸生活的赞美与对教育功绩的极高肯定。

进入现当代,社会环境与教育制度发生巨变,赞颂老师的诗歌创作背景也更加贴近现实生活,许多作品诞生于教师节、毕业典礼或恩师寿辰等具体场合,情感表达更为直接,侧重于歌颂教师的日常辛劳、知识传授与人格引领。

学会了欣赏,接下来便是使用方法,如何恰当地在现代生活中运用这些诗歌,使其不仅仅是书本上的文字,而是鲜活的情感表达?

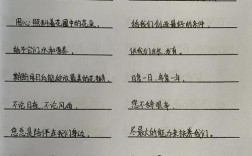

是在书面表达中的应用,在教师节、毕业季或给老师的感谢信中,恰当引用古典诗词,能瞬间提升文采与情感厚度,在贺卡开头写下“桃李不言,下自成蹊”(出自司马迁《史记》,虽非严格律诗,但意境相通),或在结尾处用“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持”(清·郑燮《新竹》)来表达对老师扶持成长的感恩,都显得典雅而情深。

是在口头表达与公众演讲中的运用,在谢师宴、毕业晚会或相关庆典的发言中,引用一句贴切的诗词作为开场或结尾,往往能起到画龙点睛、引起共鸣的效果,用“落红不是无情物,化作春泥更护花”(清·龚自珍《己亥杂诗》)来赞美老教师退休后依然关心教育的境界,既形象又深刻。

也是更深层次的运用,是将其内化为个人修养,通过背诵、抄写和品味这些诗篇,我们不仅是在学习语言艺术,更是在接受一种尊师重道价值观的熏陶。

诗歌的魅力,极大程度上依赖于其精妙的使用手法,即修辞技巧与意象营造。

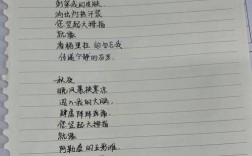

比喻是最常见的手法,如前所述的“桃李”喻学生,“春蚕”、“蜡烛”喻老师,都是极其成功的范例,它们将抽象的精神品质转化为具体可感的形象,使读者产生强烈的共鸣。

象征手法也运用广泛。“灯塔” 象征着老师在迷茫中指引方向;“园丁” 象征着辛勤的培育与呵护;“春雨” 象征着润物无声的教化,这些象征物共同构建了一个丰富而崇高的教师形象体系。

对比与衬托同样常见。“新竹”与“老干”的对比,突出了新生力量与前辈扶持的关系;“落红”与“春泥”的转化,则衬托出无私奉献、精神永存的伟大。

用典也是古典诗词中提升内涵的重要手段,化用历史上有名的尊师故事(如“程门立雪”)或前人诗句,能在有限的篇幅内,拓展出广阔的历史文化空间。

品味这些赞颂老师的诗歌,仿佛进行一场跨越时空的对话,我们与李商隐的深挚、白居易的洒脱、冰心的温柔相遇,更与每一位在平凡岗位上创造不凡的师者灵魂相通,这些诗篇,是语言的结晶,是情感的容器,是文化的传承,它们教会我们的,不仅是如何运用文字,更是如何理解一份职业的崇高,如何珍视一段成长的恩情,在快节奏的现代生活中,偶尔静心读一读这些诗,或许能让我们重新发现那份被日常琐碎遮蔽的敬意与感动,并以更富文化底蕴和真情实感的方式,向人生路上的每一位引路人,表达我们最深切的礼赞。