在人类文明的漫长星河中,名言警句如同璀璨的星辰,以其凝练的语言和深邃的智慧,照亮着我们前行的道路,它们不仅是个人修养的箴言,更是社会得以有序运转的隐形框架,探讨这些关于规则的箴言,实则是在探寻秩序、自由与文明的深层联系。

溯源:名言背后的历史回响

每一句流传至今的规则名言,都不是凭空产生的,它深深植根于特定的历史土壤,是作者对所处时代的深刻观察与回应。

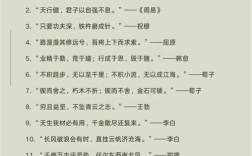

以中国古代法家集大成者韩非子的名言“悬衡而知平,设规而知圆”为例,这句话出自《韩非子·饰邪》,诞生于战国末期那个群雄逐鹿、礼崩乐坏的时代,旧的宗法制度已然失效,社会急需一种明确、客观且强有力的秩序来取代主观、易变的人治,韩非子提出“法不阿贵,绳不挠曲”,强调法律应像衡器和圆规一样,成为衡量一切的标准,不因权贵而弯曲,这句名言的精髓在于其“客观性”与“工具性”的提出,它将规则从道德说教中剥离出来,赋予其如同度量衡般的精确与公正,为中央集权制度的建立提供了理论基础。

再看西方思想史上那句振聋发聩的“善良之心,便是最好的法律;而缺乏善良之心,法律将成最坏的苛政”,此言常被归于英国思想家埃德蒙·伯克,它反映了对法律与道德关系的深刻思辨,伯克身处启蒙时代与保守主义思潮的交汇点,他既认同规则(法律)的权威,又警惕失去道德内核的法律会沦为暴政的工具,这句名言提醒我们,规则的权威不仅来源于其强制性,更源于其内在的正义性与人性基础,一个仅有严苛条文而无良善价值指引的规则体系,是无法长久维系社会和谐的。

内核:规则名言的多维解读

名言警句之所以具有跨越时空的生命力,在于其内涵的丰富性与多层次性,关于规则的论述,大致可以梳理出几个核心维度:

-

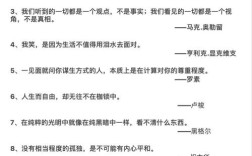

规则是自由的基石。 德国哲学家康德的名言“自由不是让你想做什么就做什么,自由是教你不想做什么,就可以不做什么”,精准地阐释了规则与自由的辩证关系,无规则的放任,最终会导致强者对弱者的掠夺,所有人的自由都将受损,交通规则的存在,恰恰是为了保障每一位道路使用者自由、安全通行的权利,规则,为自由划定了边界,也正是在这个边界内,真正的自由才得以实现。

-

规则是秩序的塑造者。 “不以规矩,不能成方圆”出自《孟子·离娄上》,这句古老的格言早已融入我们的文化血脉,它用最朴素的比喻说明,无论是制作器物还是治理国家,都必须遵循一定的标准与法度,一个组织、一个社会,如果失去了共同遵守的规则,必然会陷入混乱与无序,规则将分散的个体力量凝聚成合力,导向共同的目标。

-

规则的普适性与权威性。 古罗马法谚“法律面前人人平等”的理念,历经千年,至今仍是现代法治社会的核心原则,它强调规则的适用不应因人的身份、地位、财富而有所区别,规则的权威性正建立在这种普适性之上,一旦规则可以被随意变通或特权所凌驾,其公信力便会荡然无存,形同虚设。

致用:名言警句的现代应用艺术

理解名言的出处与内涵是第一步,更重要的是掌握其在现代生活与工作中的运用方法,使其从古老的智慧转化为现实的行动力。

-

沟通与说服: 在撰写文章、发表演讲或进行商务谈判时,恰当地引用规则名言,能瞬间提升观点的权威性与说服力,在强调团队协作需要纪律时,引用“令行禁止,王者之师”,比单纯说“大家要遵守纪律”有力得多,关键在于“恰当”,引用的名言必须与当前语境高度契合,才能起到画龙点睛的作用,而非生搬硬套。

-

教育与引导: 对于教育工作者和管理者而言,名言警句是进行价值观引导的绝佳素材,与其进行枯燥的说教,不如通过讲述名言背后的故事,启发听者自己去思考规则的重要性,通过解析韩非子的思想,引导学生讨论“人治”与“法治”的优劣;通过探讨伯克的观点,让团队成员理解企业文化(内在的“善”)与规章制度(外在的“法”)的相辅相成。

-

个人修养与自律: 将优秀的规则名言作为个人的座右铭,可以起到自我警醒、自我激励的作用,将“君子慎独”置于心中,即便在无人监督之时,也能恪守内心的准则;用“细节决定成败”来提醒自己,关注工作流程中的每一个环节,这种内化过程,使外在的规则转化为内在的品格与习惯。

在运用这些智慧结晶时,我们需警惕两种倾向:一是僵化保守,将规则视为一成不变、不容置疑的金科玉律;二是虚无主义,完全否定规则的价值,崇尚绝对的“自由”,真正的智慧在于把握其精神实质——规则服务于人,旨在创造更美好、更有序的公共生活,它需要与时俱进地调整,也需要我们以一颗“善良之心”去理解、执行乃至完善它。

名言警句是前人思想的结晶,而我们的生活是书写未来的笔,当我们深刻理解并善于运用这些关于规则的智慧时,便不仅是在传承文明,更是在为构建一个更具韧性、更加公正、也更富活力的现代社会贡献自己的力量,这或许就是这些古老箴言在今日所能焕发出的最耀眼光芒。