马,作为人类文明进程中不可或缺的伙伴,其形象早已深深烙印在文化、艺术与语言的肌理之中,从征战沙场的坐骑到文学创作的灵感,与马相关的名言警句不仅承载着历史的重量,更蕴含着深刻的人生智慧,理解这些名言,不仅是学习语言,更是与历史对话,汲取跨越时空的精神力量。

追本溯源:名言背后的历史舞台

每一句流传至今的马之名言,都并非凭空产生,它们紧密地联结着特定的时代、人物与事件。

以“老骥伏枥,志在千里”为例,这句充满豪情的诗句出自东汉末年曹操的《步出夏门行·龟虽寿》,创作背景是曹操北征乌桓胜利后,在回师途中,当时他已年过五旬,在平均寿命不高的古代,这已算高龄,征战劳顿加之政局动荡,常人易生暮年之感,但曹操却反其道而行,以“老骥”(年老的千里马)自比,表达了即便年老,统一天下的雄心壮志仍未消减的壮阔胸怀,理解这一背景,我们才能深刻体会这句诗超越年龄限制、积极进取的生命力量。

又如西方谚语“不要临阵换马”,其起源与美国政治密切相关,1840年,美国总统大选时,时任总统马丁·范布伦面临严峻的经济危机,竞选形势不利,他的支持者为了稳定局势,提出了“不要临阵换马”的口号,意在劝说选民在困难时期保持政策的连续性,不要轻易更换领导人,这句名言从此进入了政治乃至日常管理领域,用来比喻在关键时刻不应轻易改变既定的方案或领导核心。

深入肌理:名言中的修辞与智慧

马的名言之所以能历久弥新,与其精妙的表达手法和深刻的哲理密不可分,常见的表现手法包括:

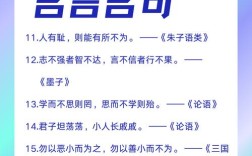

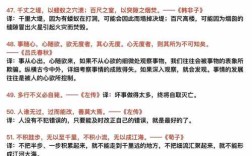

- 比喻与象征:这是最核心的手法,马常常被用来比喻人才、志向、力量或时间,如“千里马常有,而伯乐不常有”(韩愈《马说》),这里的“千里马”是人才的象征,“伯乐”则是识才、用才者的象征,通过比喻,将抽象的人才问题变得生动具体,引发强烈共鸣。

- 对比与衬托:通过对比,强化表达效果,曹操的“老骥伏枥”与“烈士暮年”并举,用伏于马槽的静态与心系千里的动态形成对比,突出其志向的远大与不屈。

- 用典与借代:许多名言源自历史故事或文学典故,如“塞翁失马,焉知非福”出自《淮南子·人间训》,用一个边塞老翁失马复得马的故事,阐述了福祸相依、矛盾转化的朴素辩证法思想,这个故事本身就是一个完整的典故,使其蕴含的哲理更具说服力。

学以致用:名言在现代语境中的活化

学习名言警句,关键在于将其智慧融入当代生活与表达中,以下是几种有效的运用方法:

- 精准引用,提升表达深度:在演讲、写作或沟通中,适时引用马的名言,可以瞬间提升内容的层次,在鼓励团队坚持创新时,可以引用“路遥知马力,日久见人心”,强调长期实践是检验真理与能力的标准;在谈论人才培养时,引用韩愈的《马说》,能犀利地指出识别与重用人才机制的重要性。

- 巧妙化用,赋予新意:不拘泥于原句,而是化用其精神内核,在描述一个不断追求进步的企业时,可以说它“永不卸鞍,驰骋于行业前沿”,这既化用了马不停蹄的意象,又贴合现代商业语境。

- 作为思维工具,指导决策:“塞翁失马”的智慧教导我们,在面对挫折或意外之喜时,保持一颗平常心,看到事物发展的两面性,避免因一时得失而做出极端判断。“不要临阵换马”则提醒管理者,在关键项目或危机时刻,稳定压倒一切,仓促变更可能带来更大风险。

- 注意语境与场合:名言虽好,但需用得恰到好处,在轻松随意的场合使用过于严肃的古语,或在严肃的报告中使用过于通俗的谚语,都可能效果不佳,确保名言的风格与当下场景相匹配。

审视与思辨:名言的时代局限性

我们必须认识到,任何名言都产生于特定的历史条件下,不可避免地带有时代烙印,有些关于马的谚语可能反映了过去的农耕或军事文明视角,例如一些强调对马(或隐喻对人才)绝对驾驭的表述,在现代社会更强调平等、合作与人性化管理的语境下,就需要我们进行批判性的吸收,学习名言,不应是全盘接受,而是取其精华,去其糟粕,理解其历史价值,同时思考其在今天的适用边界。

马的名言,是祖先留给我们的精神宝藏,它们如同一位位沉默而睿智的向导,静立在历史的长河边,当我们驻足聆听,便能从马蹄的余响中,听到关于奋斗、机遇、得失与人生的永恒回响,掌握解读与运用它们的方法,便是握住了一把开启智慧之门的钥匙,让我们在纷繁复杂的现代世界中,多一份从容,多一份洞察,也多一份前行的力量。