诗歌,是语言凝练而成的珍珠,是情感在韵律中绽放的花朵,它用最精炼的文字,承载最深沉的情愫,穿越时空,与我们对话,要真正读懂一首诗,感受其温度与力量,便需要走近它的世界,理解其诞生的土壤与匠心的构造。

溯源:诗歌的出处与时代回响

每一首流传至今的诗歌,都不是孤立的存在,它如同一枚时间的琥珀,封存着特定时代的气息与风貌,诗歌的出处,往往指向其诞生的文化背景与文学流派。

当我们读到《诗经》中“关关雎鸠,在河之洲”的句子,我们触碰到的不仅是优美的情歌,更是两千多年前周代社会生活的生动剪影,是“风、雅、颂”所代表的民间歌谣、宫廷乐歌与宗庙祭祀乐章的宏大体系,这些诗歌源自民间采集或士大夫创作,最终由官方整理成集,成为儒家经典之一,其出处本身就蕴含着深厚的文化密码。

再如,盛唐之音与宋代哲理,构成了中国诗歌的两座高峰,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,其出处是盛唐那种国力强盛、文化自信、追求个性解放的社会环境,诗歌充满了浪漫主义的瑰丽想象与豪迈气概,而到了宋代,苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,则更多地融入了理趣与哲思,其出处与宋代文人崇尚内省、探究义理的学术风气紧密相连。

了解一首诗的出处,就是打开一扇通往历史的大门,我们知道了它属于《楚辞》的瑰丽奇诡,还是汉乐府的质朴自然;是建安风骨的慷慨悲凉,还是山水田园的恬淡宁静,这份了解,为我们理解诗歌的情感基调与思想内涵,铺设了坚实的基石。

识人:作者的生命印记

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者灵魂的投射,是其生平经历、性格气质与思想情感的集中体现,读懂诗,必须先识人。

作者的人生轨迹,常常是其创作最直接的源泉,杜甫被誉为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”,为何?因为他的一生颠沛流离,亲历了唐朝由盛转衰的安史之乱,他的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”、“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,字字血泪,皆是对时代苦难的深刻记录,不了解他忧国忧民、沉郁顿挫的一生,就很难真正体会其诗中那份沉痛的力量。

同样,南宋词人李清照的词风,随着国破家亡、颠沛流离的遭遇,发生了鲜明转变,前期词作如“蹴罢秋千,起来慵整纤纤手”,清新明快,充满闺阁情趣;南渡后,则变为“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的悲凉沉郁,作者的个人命运与时代悲剧交织,共同塑造了作品的独特风貌。

当我们知晓了陶渊明“不为五斗米折腰”的傲骨,才能更深切地品味“采菊东篱下,悠然见南山”的超然;了解了李商隐身处牛李党争夹缝中的尴尬与痛苦,才能对他的《无题》诗那些朦胧深婉的意象多一份理解,作者的人格与经历,是解读其诗歌情感内核的一把关键钥匙。

探境:创作背景的深层动因

创作背景是诗歌诞生的具体情境,它比时代出处更微观,比作者生平更聚焦于某一特定时刻,它可能是某个具体的事件、一次深刻的游历、一番友人的酬唱,或是一瞬间的心境触动。

王羲之在《兰亭集序》中生动描述了这种情境:“永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭……虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。”正是这次兰亭雅集,这群文人墨客在山水之间的畅饮与感怀,催生了一批流传千古的诗文。

陈子昂的《登幽州台歌》,“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。”这首诗的创作背景,是他随军出征,屡献奇策而不被采纳,反遭贬斥,当他登上古老的幽州台,怀才不遇的悲愤、知音难觅的孤独、对历史与未来的苍茫感,在那一刻喷薄而出,化作了这震撼人心的二十二个字。

了解创作背景,就如同拿到了当时现场的“入场券”,让我们得以置身于作者当时的心境与环境之中,去感受那份最原始、最炽热的情感涌动,它让静止的文字重新变得鲜活,充满了故事感。

品艺:表现手法的匠心独运

诗歌之所以动人,除了情感的真诚,还在于其艺术手法的精妙运用,这些手法是诗人编织情感之网的经纬,是营造意境、深化主题的工具。

意象与意境: 意象是融入了主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加多个意象,共同营造出一种萧瑟、凄凉、孤寂的意境,完美烘托了游子的断肠之思。

象征与隐喻: 屈原在《离骚》中,以“香草美人”象征高洁的品格,以“恶禽臭物”喻指奸佞小人,这种象征手法的运用,使他的情感表达更加含蓄而深刻,构建了一套独特的诗歌语言系统。

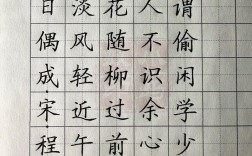

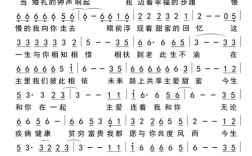

韵律与节奏: 诗歌的音乐性是其区别于其他文体的重要特征,无论是古体诗的相对自由,还是近体诗(格律诗)严谨的平仄、对仗与押韵,都构成了诗歌独特的节奏感和听觉美感,朗读时抑扬顿挫,吟诵时回环往复,这种形式本身就能强化情感的抒发。

赋比兴: 这是《诗经》以来就广泛使用的传统手法。“赋”是直陈其事,“比”是打比方,“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以雎鸠鸟的鸣叫起兴,引出君子对淑女的爱慕,自然贴切,余味无穷。

掌握这些基本手法,能让我们从“看懂了”提升到“看出了门道”,学会欣赏诗人如何将抽象的情感,转化为具体可感、韵味悠长的艺术形象。

致用:诗歌在现代生活中的使用方法

古典诗歌并非博物馆里的陈列品,它完全可以融入现代生活,成为我们表达情感、滋养心灵的宝贵资源。

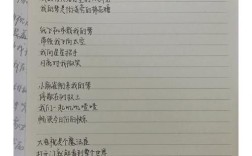

情感共鸣与自我表达: 当我们与友人分别时,一句“海内存知己,天涯若比邻”比千言万语更能传递豁达与安慰;身处逆境时,一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”能激荡起无限的勇气与希望,诗歌为我们提供了精准而优雅的情感语言。

审美培养与心灵栖息: 在快节奏的现代生活中,静心读一首王维的山水诗,能让我们在“行到水穷处,坐看云起时”的意境中,获得片刻的宁静与超脱,诗歌是精神的净化器,是连接我们与自然、与古典美学的桥梁。

写作与谈吐的升华: 在写作或演讲中,适时、恰当地引用诗词,能瞬间提升文采,使表达更具说服力和感染力,这需要平时广泛的阅读和积累,理解诗句的准确含义与适用语境,避免生搬硬套。

归根结底,诗歌是跨越千年的心灵对话,它教会我们如何观察世界,如何体察内心,如何更精致、更深刻地表达我们共有的喜怒哀乐,当我们以出处为舟,以作者为帆,深入创作背景的海洋,熟练运用品鉴的罗盘,我们便能真正驶入诗歌的广阔世界,让这些古老的文字,在我们的生命里重新焕发出温暖而明亮的光彩,这份由古今共鸣所带来的慰藉与力量,正是诗歌永恒的魅力所在。