诗歌,作为人类语言艺术的结晶,始终与人类对正义的追求紧密相连,从古老的史诗到现代的抒情诗,无数诗人用精炼的文字,构建起关于公平、良知与理想的宏大叙事,这种以诗歌承载正义观念的传统,跨越了时空界限,在不同文化中绽放出独特的光彩。

诗歌中的正义溯源

中国古典诗歌里,正义主题常以讽喻、抒怀的形式呈现,杜甫《三吏》《三别》系列作品,以白描手法记录战乱中百姓的苦难,“暮投石壕村,有吏夜捉人”的冷峻叙述,既是对社会不公的控诉,也是对底层民众的深切同情,这类诗歌的价值不仅在于艺术成就,更在于它们承担了史笔的功能,为后世留下了真实的历史切片。

屈原《离骚》开创了以香草美人喻忠贞的象征传统。“长大息以掩涕兮,哀民生之多艰”的慨叹,将个人命运与家国情怀紧密相连,这种将正义内化为道德追求的创作理念,深刻影响了中国文人的精神世界。

西方诗歌同样不乏对正义的呼唤,古希腊诗人赫西俄德的《工作与时日》,通过训诫诗形式探讨了劳动、正义与秩序的关系,但丁《神曲》以恢弘的想象构建了惩恶扬善的宇宙体系,维吉尔引导诗人游历地狱的场景,生动体现了中世纪对正义的形而上学思考。

创作背景与时代印记

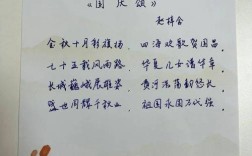

任何关于正义的诗歌都是特定时代的产物,了解创作背景,是解读这类诗歌的关键,文天祥《过零丁洋》中“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的千古名句,若脱离南宋灭亡的历史背景,便难以体会其中蕴含的家国情怀与民族气节。

英国浪漫主义诗人雪莱的《暴政的假面游行》,直接回应了1819年的彼得卢大屠杀,诗中“你们像露水,养育着根茎/却让暴君如杂草丛生”的比喻,既是对镇压行为的愤怒谴责,也是对民众觉醒的热切呼唤,这类诗歌往往诞生于社会剧烈变革时期,成为推动历史前进的精神力量。

诗歌技巧与正义表达

诗歌通过独特的艺术手法强化正义主题的感染力,隐喻让抽象概念具象化,艾米莉·狄金森用“希望是长着羽毛的东西/栖息在灵魂里”来诠释希望与坚持的关系,反讽创造认知张力,亚历山大·蒲柏在《愚人志》中通过夸张的赞美,实则揭露了文学界的虚荣与浅薄。

意象的精心选择也承载着价值判断,闻一多《死水》中“这是一沟绝望的死水,清风吹不起半点漪沦”的意象,象征了当时沉闷的社会现实,而郭沫若《凤凰涅槃》则用神话意象,寄托了对民族新生的期待。

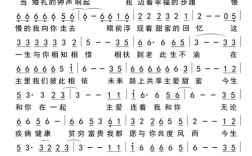

节奏与韵律同样服务于主题,惠特曼《草叶集》采用自由诗体与绵长诗行,与他追求的民主理想形成形式上的呼应,而中国古诗的平仄格律,则在严整中创造变化,恰如社会既需要秩序又要保持活力。

诗歌在当代的正义价值

在信息爆炸的今天,诗歌看似边缘,实则发挥着不可替代的作用,它能穿透表象,直抵本质,北岛《回答》中“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”的诗句,以凝练的语言揭示了某种道德困境,引发读者对价值标准的重新思考。

波兰诗人辛波丝卡的《可能性》,通过列举生活细节的多种可能,巧妙地消解了单一价值标准的权威性,这种不直接批判而通过展示多元存在的诗学策略,为当代人理解正义提供了新视角。

诗歌教学应当注重文本与现实的联结,解读杜甫“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”时,可引导学生思考当代住房正义问题;分析威廉·布莱克《伦敦》中对童工和卖淫现象的描写,可联系现代社会中仍存在的剥削现象,这种古今对照的阅读方式,让经典诗歌焕发新的生命力。

走向诗意的正义

诗歌中的正义不是简单的道德说教,而是通过美感体验引发的情感共鸣与理性思考,它培养人们对不公正现象的敏感,也提供抵抗绝望的精神资源,正如切斯瓦夫·米沃什所言:“诗歌是对真实的热情追求。”

在价值多元又容易迷失方向的年代,重读那些探讨正义的经典诗篇,不仅是审美享受,更是道德历练,诗歌不能直接改变世界,但它可以改变看世界的眼光,当越来越多人学会用诗意的眼光审视生活,用诗性的思维理解公义,社会的正义观念也将变得更加丰富和深刻,这种转变或许缓慢,却最为持久。

诗歌中蕴含的正义观念,始终在与时代对话,每一代人都需要重新发现经典的价值,也都有责任创作属于这个时代的正义诗篇,这不是为了重复过去的声音,而是为了让诗歌这一古老的艺术形式,继续参与人类对更美好社会的永恒追求。