春风拂过柳梢,也翻动了案头的诗页,中国古典诗歌,恰似这无边春色,蕴藏着千年的生机与韵律,要真正领略其中之美,便不能止步于字句的诵读,而需循着诗的脉络,探其源流,观其气象,方能得其真味。

溯源:诗篇的根系与土壤

每一首传世之作,皆有它的来处,这“出处”并非简单的文献记载,而是诗歌孕育的文化土壤与历史语境,譬如《春晓》,我们若只读“春眠不觉晓”,或觉其清新浅白,但当我们知晓它出自唐代孟浩然之手,便需将其置于盛唐山水田园诗的宏大背景中,那是一个国力鼎盛、文人既渴望建功立业又向往林泉之美的时代,孟浩然终身布衣,隐居鹿门,他的“处处闻啼鸟”与“花落知多少”,便不仅是晨起偶感,更渗透着一位隐逸诗人对自然节律的细腻体察与对生命静好的安然确认,了解出处,如同为诗歌定位了时空坐标,让平面的文字有了立体的纵深。

知人:诗心与人生的映照

“诗言志,歌永言。”诗人的生命轨迹与精神世界,是解读其作品最关键的钥匙,李白的诗风雄奇飘逸,与他仗剑去国、求仙访道的经历密不可分;杜甫的沉郁顿挫,则与他历经安史之乱、漂泊西南的苦难深刻相连,即便同是咏春,不同心境的诗人笔下也气象迥异,白居易《钱塘湖春行》中“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,洋溢着一位地方官政通人和时,漫步春郊的闲适与愉悦,而杜甫在颠沛流离中所写“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,则让明媚春花都承载了家国剧痛,读诗亦是读人,透过诗句触摸那颗或欢欣、或忧愤、或旷达、或孤高的诗心,是跨越时空的灵魂对话。

观时:时代风云在诗中的折光

创作背景是诗篇诞生的具体时刻,往往凝聚着时代的风云与个人的际遇,南唐后主李煜的《虞美人·春花秋月何时了》,写于他国破被囚于汴京之时,词中“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改”的故国之思,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的亡国之痛,皆因其从一国之君沦为阶下囚的极端境遇而具有了震撼人心的力量,若不了解这段背景,便难以体会这“春水”之愁的深广与绝望,背景如同诗歌的底色,它让情感的发生有所依托,让文字的力度得以彰显。

品鉴:诗歌艺术的经纬

掌握了诗歌的“所以然”,方能更精微地品味其“然”,古典诗词的创作手法,是诗人匠心所在。

意象的运用,是古典诗歌的核心手法,诗人很少直抒胸臆,而是将情感寄托于具体物象,春日的“落花”、“飞絮”、“子规啼”,秋日的“明月”、“梧桐”、“寒蝉鸣”,都因文化的积淀而成为承载特定情感的符号,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等意象的密集叠加,无需任何赘言,一幅苍凉萧瑟的游子羁旅图便跃然眼前。

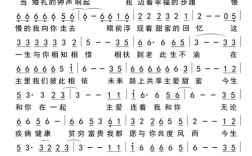

格律的讲究,构成了诗歌的音乐之美,近体诗的平仄、对仗、押韵,词牌的句式、字数、声韵,都有严谨法度,这并非束缚,而是戴着镣铐的舞蹈,杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,对仗工整自然,色彩明丽和谐,朗朗上口的节奏本身,就传达出欢快的气息。

典故的化用,则体现了诗歌的渊深与文化厚度,诗人常借古事、古人言来暗喻今情,言简意丰,李商隐的诗便以用典含蓄深邃著称,若不解典故,读诗便如雾里看花,了解典故,如同掌握了打开诗人心灵暗室的另一把钥匙。

致用:让古典诗意浸润当下

学习古典诗歌,最终是为了心灵的滋养与生命的丰盈,它并非古董,而是活生生的智慧与情感资源。

在日常交流中,恰当引用诗句,能瞬间提升表达的意境,赞叹春光,可说“等闲识得东风面,万紫千红总是春”;感慨时光流逝,可思“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,诗歌让我们的语言更优雅,情感的表达更含蓄而富有张力。

更深层的使用,在于诗歌对人格的熏陶与对审美能力的提升,反复涵咏“采菊东篱下,悠然见南山”,能帮助我们构筑内心的宁静与淡泊;体会“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,能激励我们面对困境保持乐观与豪情,诗歌教会我们以审美的眼光观照世界,从一草一木中见天地精神,于日常琐碎里品生活诗意。

春光易逝,诗卷长存,诗歌的学习,是一场需要耐心与悟性的旅程,它要求我们放下浮躁,像品茗一般,去细嗅那穿越千年而来的文字芬芳,当我们不仅记住诗句,更能知晓它从何而来,因何而作,并懂得欣赏其技艺之妙时,我们便真正推开了古典诗歌殿堂的大门,门内,是一个与古人精神相通、与天地生命共鸣的广阔世界,那里的春光,永不凋零。