红色历史与现代诗歌的交织,是一种深刻的文化对话,既是对革命记忆的当代回响,也是诗歌艺术对历史命题的创造性转化,在中国现当代文学史上,红色历史作为重要的精神资源,始终滋养着诗人的创作,而现代诗歌则以独特的语言形式和审美视角,不断赋予历史以新的生命力,这种关系不仅体现在对革命事件的直接书写中,更渗透在对历史精神、集体记忆和个人命运的深层思考里。

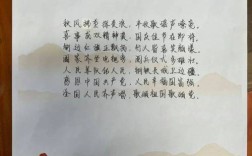

从时间维度来看,红色历史与现代诗歌的互动经历了不同阶段,在革命战争年代,诗歌成为动员群众、鼓舞士气的武器,如田间《假使我们不去打仗》以直白的语言和铿锵的节奏,展现了人民战争的磅礴力量;艾青《我爱这土地》通过“土地”与“鸟”的意象,将个人情感与民族存亡紧密相连,这一时期的诗歌注重现实性和战斗性,形式上多采用民歌体、自由诗,语言质朴而充满激情,历史与诗歌的关系呈现出“同步共振”的特点,新中国成立后,红色历史进入建设叙事,诗歌创作转向对劳动、丰收和理想的歌颂,如郭小川《甘蔗林—青纱帐》通过时空交错的意象,将革命记忆与社会主义建设联系起来,赋予历史以延续性,这一时期的诗歌也受到特定时代语境的影响,部分作品存在概念化、模式化的倾向,个体经验在宏大叙事中相对薄弱。

改革开放以来,现代诗歌对红色历史的书写进入深化阶段,朦胧诗派率先打破历史书写的单一模式,北岛《结局或开始》以“雪落在中国的土地上”的意象,暗示了历史创伤与个体觉醒的关联;多多《致友人》则通过“枪声”与“玫瑰”的并置,探讨了暴力记忆与人性救赎的命题,这一时期的诗人不再满足于对历史事件的简单复述,而是尝试通过个人化的视角和隐喻性的语言,重新解读历史的多重面向,进入90年代以后,第三代诗人进一步拓展了红色历史的书写维度,于坚《0档案》通过解构“档案”这一权威历史符号,揭示了宏大叙事对个体生命的遮蔽;西川《虚构的家谱》则将家族史与革命史交织,在个人记忆与集体记忆的对话中,展现历史的复杂性与暧昧性,这一阶段的诗歌创作呈现出“去英雄化”“碎片化”的特点,历史不再是线性的、确定的叙事,而是充满裂隙与张力的意义场域。

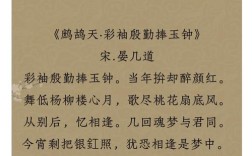

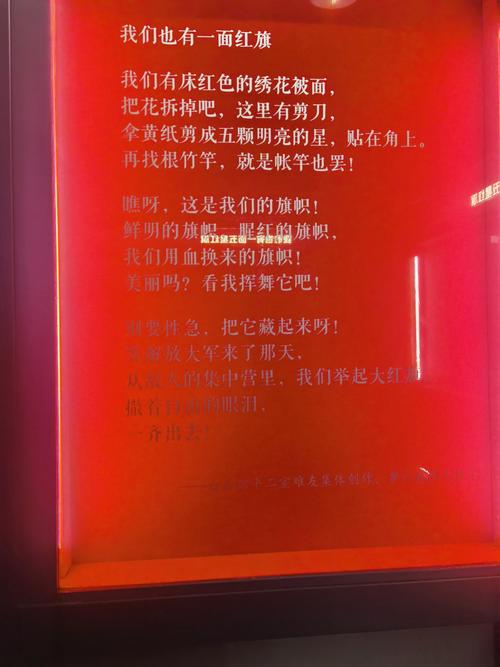

从艺术手法来看,现代诗歌对红色历史的转化主要体现在三个方面:一是意象的重构,诗人将“红旗”“号角”“烽火”等传统红色意象赋予新的内涵,如翟永明《女人》中的“红色”不再是革命的象征,而是女性生命力的隐喻;二是视角的下移,从集体叙事转向个体经验,通过普通人的命运折射历史的变迁,如余秀华《我爱你》以残缺的身体书写爱情的坚韧,间接呼应了历史创伤中个体生命的韧性;三是语言的实验,通过拼贴、戏仿、反讽等手法,打破历史话语的严肃性,如尹丽川《为什么不再舒服一些》用口语化的反讽,解构了传统革命诗歌的崇高语调。

进入21世纪,红色历史与现代诗歌的对话呈现出更加多元的态势。“新红色写作”试图重新挖掘革命资源,如陈先发《前世》将革命历史与佛教轮回观念结合,构建了独特的时空观;年轻诗人通过“非历史化”的书写,将红色元素融入日常生活经验,如蒋方舟的诗歌以“奶茶”“快递”等现代意象与“长征”“延安”等历史符号形成互文,展现了历史在当代语境下的微妙变形,这种多元互动表明,红色历史并非凝固的过去,而是在诗歌的创造性转化中不断生成意义的开放文本。

红色历史与现代诗歌的关系,本质上是时间与语言的辩证关系,诗歌通过对历史语言的重新编码,让沉睡的记忆在当代语境中苏醒;而历史则为诗歌提供了丰富的精神质料,使其在艺术探索中始终保有对现实的关怀,正如诗人王家新所言:“诗歌是历史秘密的保存者”,当现代诗歌与红色历史相遇,便产生了超越时空的精神共鸣,这种共鸣既是对过去的致敬,也是对未来的召唤。

相关问答FAQs

Q1:为什么说现代诗歌对红色历史的书写是“创造性转化”?

A1:现代诗歌的“创造性转化”体现在三个方面:它突破了传统红色历史叙事的单一模式,通过个人化视角和隐喻性语言,揭示历史的复杂性与多义性,如北岛《结局或开始》不再直接歌颂革命,而是通过“雪”“土地”等意象暗示历史的创伤;它重构了传统红色意象的内涵,将“红旗”“号角”等符号赋予新的审美意义,如翟永明将“红色”与女性生命力结合;它通过语言实验(如拼贴、反讽)打破历史话语的权威性,使历史从宏大叙事转向个体经验,如余秀华以个人爱情书写折射历史变迁,这种转化不是对历史的简单复述,而是通过诗歌艺术的再创造,让历史在当代语境中焕发新的生命力。

Q2:当代年轻诗人如何处理红色历史元素?

A2:当代年轻诗人对红色历史元素的处理呈现出“去中心化”和“日常化”的特点,他们不再将红色历史视为严肃的宏大叙事,而是通过“非历史化”的书写,将其融入日常生活经验,如蒋方舟的诗歌用“奶茶”“快递”等现代意象与“长征”“延安”等历史符号形成互文,消解了传统的历史距离感;他们通过戏仿、拼贴等手法,对红色话语进行解构与重构,如某网络诗人将“红军不怕远征难”改编为“外卖不怕风雨急”,通过幽默的对比展现历史与现实的张力,部分年轻诗人尝试将红色历史与亚文化结合,如用说唱、民谣等形式重新演绎革命故事,吸引年轻群体的关注,这些处理方式表明,红色历史在当代诗歌中不再是固定的精神符号,而是充满弹性的创作资源,诗人可以根据自身艺术追求和时代语境进行自由挪用与重塑。