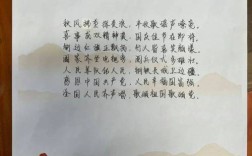

杨黎的诗歌作为中国当代诗歌中“废话主义”的代表,其创作以语言的游戏性、日常性的解构以及对传统诗歌意义的颠覆为核心,形成了独特的诗学风格,他的诗歌往往摒弃宏大叙事和深刻隐喻,转而聚焦于日常语言的琐碎与荒诞,通过重复、断裂、逻辑错位等手法,揭示语言本身的空洞与诗意生成的另一种可能,他的作品《高处》中“高处/有风/风在吹/吹着高处”,仅以简单的意象和重复的句式,构建了一种循环往复的语言结构,消解了传统诗歌中“高处”所象征的崇高或超越性意义,转而呈现语言本身的机械性与流动性,这种写作方式挑战了读者对诗歌“言志”“抒情”的固有期待,迫使人们重新审视语言与意义之间的关系。

杨黎诗歌的语言策略具有鲜明的反叛性,他刻意使用“废话”——即那些看似无意义、无信息增量的话语,如“他/在/说/话”这样的分行处理,将日常口语切割成诗歌的形态,通过形式上的陌生化制造阅读张力,在他看来,诗歌的价值不在于传递深刻的思想或情感,而在于语言本身的表演性,等一会儿》中“等一会儿/我就来/等一会儿/我就不来”,通过矛盾的并置和重复,消解了“来”与“不来”的确定性,使语言成为自我指涉的游戏场,这种写作受到维特根斯坦“语言游戏”理论的影响,即语言的意义在于其使用方式,而非固定的所指,杨黎通过打破常规的语言逻辑,展现了诗歌作为语言艺术的纯粹性,剥离了附着在语言之上的文化、历史和社会负担。 上看,杨黎的诗歌往往缺乏传统诗歌的意象营造和情感浓度,而是以极简的素材拼贴出生活的片段化图景,他的诗歌中频繁出现“灯”“杯子”“街道”等日常物象,但这些物象并非承载情感的载体,而是语言实验的道具,灯》中“灯/亮着/灯/不亮”,通过“亮”与“不亮”的简单切换,构建了一种二元对立的循环结构,既没有对“灯”的象征意义进行挖掘,也没有表达主观感受,仅呈现语言自身的状态,这种“去意义化”的写作,在某种程度上是对消费社会中语言被过度工具化的一种反讽——当语言沦为信息传递的廉价工具时,诗歌通过“废话”重新唤醒人们对语言本身的敏感度。

杨黎的诗歌也引发了关于“诗歌边界”的争议,批评者认为,其作品过于强调语言游戏而缺乏人文关怀,导致诗歌沦为无意义的文字堆砌; supporters 则指出,这种写作是对传统诗歌美学霸权的挑战,它拓展了诗歌的可能性,使诗歌从“意义的奴仆”变为“语言的主人”,无论如何,杨黎的诗歌作为中国当代诗歌实验的重要一环,其价值在于促使人们思考:在语言日益被规训和异化的时代,诗歌如何保持其独立性与批判性?他的答案或许是——回到语言本身,在“废话”中寻找被遗忘的诗意。

以下是对杨黎诗歌相关问题的解答:

FAQs

-

问:杨黎的“废话主义”诗歌与传统诗歌的主要区别是什么?

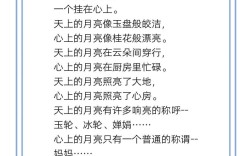

答:传统诗歌注重抒情言志、意象营造和意义深度,通过隐喻、象征等手法传递情感或思想;而杨黎的“废话主义”诗歌则刻意解构意义,以日常语言的重复、断裂和逻辑错位为核心,强调语言本身的游戏性和形式感,拒绝承担传统诗歌的“载道”功能,传统诗歌中的“月亮”可能寄托思乡之情,而杨黎诗歌中的“月亮”仅作为一个语言符号存在,其意义在语言的循环中被消解。 -

问:如何理解杨黎诗歌中“去意义化”的写作意图?

答:杨黎的“去意义化”并非否定诗歌的价值,而是对语言被过度工具化的一种反拨,他认为,在消费社会中,语言往往沦为信息传递和商业宣传的工具,失去了其作为艺术媒介的纯粹性,通过“废话”写作,他剥离了语言附着的社会文化意义,迫使读者关注语言本身的节奏、结构和可能性,从而在看似无意义的状态中重新发现诗意的生成,这种写作既是对传统诗歌美学霸权的挑战,也是对语言异化的批判。