诗歌,作为人类情感与智慧的凝练表达,穿越千年依旧熠熠生辉,它不仅是文字的艺术,更是历史的回响、心灵的共鸣,要真正读懂一首诗,领略其深处的光华,需要我们像寻宝者一样,探寻它的来龙去脉,解析它的构造肌理。

溯源:探寻诗篇的来处与灵魂

一首传世之作,绝非凭空而来,它的诞生,往往与三个核心要素紧密相连:出处、作者与创作背景,这三者共同构成了理解诗歌的基石。

作品的出处,如同它的户籍,记录了它最初的归属,它可能收录于一部诗集,如《全唐诗》,那是盛唐气象的集中展现;也可能散见于文人的笔记杂谈,如《世说新语》,字里行间透着魏晋风骨,了解出处,不仅能帮助我们辨别真伪,更能将其置于一个更宏大的文学谱系中,看清它继承了何种传统,又开创了何种新风,读到杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若知道它出自《自京赴奉先县咏怀五百字》,我们便能立刻意识到,这并非偶发的感慨,而是一首长篇史诗中沉郁顿挫的华彩乐章,承载着诗人对家国命运的深切忧思。

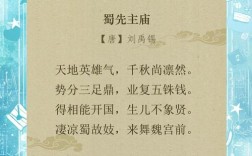

诗作的作者,是赋予诗歌灵魂的匠人,他们的生平经历、性格气质与思想观念,深刻影响着作品的风格与内涵,李白的诗风豪放飘逸,与他遍访名山、求仙问道的经历密不可分;李清照的词作前期清丽婉约,后期沉郁苍凉,正是她从美满婚姻到国破家亡、颠沛流离的人生轨迹的真实写照,知人论世,通过了解作者,我们才能更真切地体会“举杯邀明月,对影成三人”中的那份旷达与寂寞,才能读懂“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”里所蕴含的无尽悲凉。

创作的背景,是诗歌孕育的土壤,这包括特定的历史事件、社会环境和诗人当时的具体境遇,不理解安史之乱带来的社会动荡,就难以深刻体会杜甫诗中那沉郁顿挫的忧国忧民之情;不清楚南宋朝廷偏安一隅的局势,就无法领悟陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的悲愤与期待,背景为诗歌提供了最直接的注脚,让文字从抽象的审美对象,变为承载着时代脉搏与个人命运的有情之物。

析艺:解锁诗歌的构建法则

当我们对诗歌的“身世”有了基本了解后,下一步便是深入其内部,欣赏它是如何通过精妙的艺术手法构建起来的,这主要包括意象的运用、意境的营造以及各类修辞技巧。

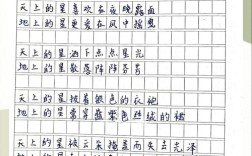

意象,是诗歌的基本构成单元,是融入了诗人主观情感的客观物象,它是诗人与读者沟通的密码,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦,小桥、流水、人家”,一系列意象的组合,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的秋日羁旅图便跃然纸上,旅人的愁思弥漫其间,诗人通过选择和组织意象,引导读者进入他设定的情感世界。

意境,则是意象的升华,是由多个意象共同构成的一个情景交融、虚实相生的艺术境界,它是诗歌所能达到的最高审美层次,王维的诗被赞为“诗中有画”,其精髓就在于意境的营造。“明月松间照,清泉石上流”,不仅描绘了清晰的画面,更传递出一种空灵、静谧、超然物外的禅意,让读者身临其境,心神俱静,意境的优劣,往往决定了一首诗艺术价值的高低。

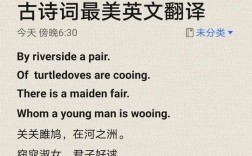

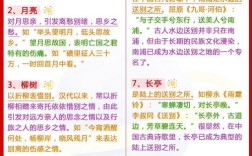

表现手法,是诗人构建意象和意境的工具箱,赋、比、兴是最为基础和核心的。赋是直陈其事,如《诗经·氓》中“氓之蚩蚩,抱布贸丝”,平铺直叙地讲述故事。比是比喻,以此物比彼物,如李煜将愁思比作“一江春水向东流”,化抽象为具体,形象可感。兴是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,自然委婉,富有韵味。

象征(如于谦以“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”的石灰象征坚贞不屈的品格)、用典(如辛弃疾词中大量运用历史典故来抒发现实情怀)、虚实结合、动静相生等手法,都极大地丰富了诗歌的表现力,使其言有尽而意无穷。

致用:让诗歌融入当下生活

古典诗歌并非博物馆里的陈列品,它拥有跨越时空的生命力,关键在于我们如何将其中的智慧与美感,创造性地运用于当下的生活。

在语言表达中,适时引用诗句,能瞬间提升表达的精准度与感染力,劝慰失意的朋友,一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”比千言万语的安慰更有力量;赞叹山河壮丽,“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的气象足以抒怀,诗歌是最精炼、最优美的语言。

在个人修养方面,读诗更是一种内在的修行,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”教会我们在喧嚣中寻找内心的宁静;苏轼的“一蓑烟雨任平生”展示了面对挫折时的乐观与豁达,诗歌能润泽心灵,涵养性情,提升我们感知世界和对待生活的境界与格局。

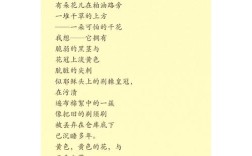

在审美教育上,诗歌是培养高雅情趣的最佳途径之一,反复吟咏那些精美的词句,品味其音韵之美、画面之美、意境之美,能潜移默化地提升我们的艺术鉴赏力和审美品味,当我们能够欣赏“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的幽静之美,我们看待现实世界的眼光也会变得更加细腻和富有诗意。

真正读懂一首诗,是一场愉悦的精神跋涉,从考据其出处背景,到分析其艺术手法,再到将其精神内核融入生命体验,每一步都充满发现的乐趣,诗歌的魅力,正在于它永远向那些愿意驻足、耐心品读的心灵敞开,在这个信息过载的时代,或许,我们更需要从这些历经时间淬炼的经典中,汲取安顿身心的力量,让古老的诗行,照亮我们当下的生活。