雨丝如织,悄然浸润着窗棂,这般情境,总让人想起古典诗词中那些浸润着水汽的篇章,愁与雨的纠葛,仿佛已刻入文化的脉络,成为诗人抒怀的天然载体,这不仅是文字的巧合,更是一种情感与意象历经千锤百炼后达成的美学默契。

愁雨意象的源流与演变

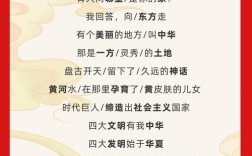

愁雨意象的源头,可追溯至中国诗歌的奠基之作——《诗经》。“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”,《小雅·采薇》中的雨雪,已不仅是自然景象,更承载着征夫岁月流逝的沧桑与哀愁,此时的雨,初具情感色彩,但尚未与“愁”形成固定联结。

至魏晋南北朝,愁雨意象逐渐明晰,谢朓“朔风吹飞雨,萧条江上来”以雨景烘托离别之情,王融“相思将安寄,怅望南飞鸿”在雨夜中抒发思念,这一时期的诗人开始有意识地将雨与内心愁绪相互映照。

唐代,愁雨意象达到艺术巅峰,李商隐《夜雨寄北》中“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”,以秋池水涨暗喻愁思绵长,雨成为沟通两地相思的媒介,杜甫“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”,则将个人困顿与家国忧患融于雨景,赋予愁雨更深厚的社会内涵。

宋代词人进一步拓展愁雨的表现力,李清照“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”,细雨与梧桐共同构建凄清意境;柳永“对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋”,以雨为引,抒写羁旅之愁,至此,愁雨已发展成包含多种情感层次的核心意象。

代表性诗人与创作背景探微

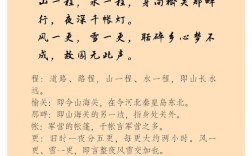

温庭筠与花间词派 晚唐温庭筠“梧桐树,三更雨,不道离情正苦,一叶叶,一声声,空阶滴到明”,将雨声与离情巧妙结合,作为花间词派代表,温庭筠生活在唐帝国衰微期,仕途坎坷,其词中的雨常带着末世文人的敏感与细腻。

李煜的亡国之雨 南唐后主李煜“帘外雨潺潺,春意阑珊”,将雨与故国之思、人生无常紧密结合,从君主到囚徒的巨变,使他的词作饱含血泪,雨成为抒发亡国之痛的独特符号。

苏轼的豁达之雨 宋代苏轼“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,在雨中展现超然态度,这首《定风波》作于贬谪黄州期间,展现了中国文人“不以物喜,不以己悲”的精神境界,为愁雨传统注入新的内涵。

纳兰性德的凄婉雨声 清代纳兰性德“风也萧萧,雨也萧萧,瘦尽灯花又一宵”,将雨与爱情悲剧融为一体,作为相国公子,他却历经爱妻早逝的痛苦,其词中的雨声总带着难以排解的哀伤。

愁雨意象的艺术表现手法

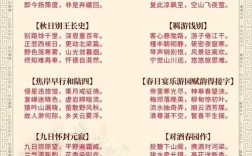

情景交融的意境营造 诗人常通过雨景与情感的自然融合创造独特意境,晏几道“落花人独立,微雨燕双飞”,微雨中落花与双燕形成微妙对比,孤独感在不言中弥漫。

通感与象征的运用 愁雨意象常通过通感手法增强表现力,秦观“无边丝雨细如愁”,将视觉的“丝雨”与抽象的“愁”相连,使情感具象化,雨也常作为时光流逝、人生无常的象征,蒋捷“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐”以雨贯穿人生不同阶段,展现命运变迁。

虚实相生的结构艺术 愁雨在诗词结构中起着虚实相生的作用,李商隐“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,由实景的雨引发对未来的想象,拓展了诗歌的时空维度。

愁雨意象的现代解读与传承

愁雨意象之所以能穿越时空引起共鸣,在于它触动了人类共同的情感体验——对孤独的体认、对逝去的感伤、对未知的忧思,在现代社会,这种古典意象仍具有强大生命力。

阅读愁雨诗词,不仅是审美体验,更是情感疗愈过程,在快节奏的都市生活中,这些浸润着水汽的诗句让我们停下脚步,聆听内心的雨声,与千年前的灵魂对话。

创作中运用愁雨意象,需把握“真”与“新”的原则,真,即情感真实,不无病呻吟;新,即角度新颖,不陈词滥调,现代诗人洛夫写道“雨落在防波堤上,我心中响起李商隐的巴山夜雨”,将古典意象与现代场景并置,创造出新的诗意空间。

理解愁雨诗歌,需要放下功利心,在静谧中细细品味,不必急于寻找标准答案,而应允许自己在雨的意境中漫游,感受每个雨滴中蕴含的无限可能,当外在的雨与内心的情感真正相遇,我们便能在诗词中找到属于自己的回声。

窗外,雨仍在下,这自然的雨与诗中的雨已难分彼此,它们共同构成了一种文化的记忆,一种审美的基因,或许,每个人心中都有一场特别的雨,在某个时刻,与某句诗词相遇,然后成为生命中不可替代的风景。