诗歌,是人类情感凝练的结晶,是跨越时空的灵魂对话,当“大学”这一充满理想、探索与激情的阶段与“诗歌”相遇,便催生了无数璀璨的篇章,这些作品,或记录青春心绪,或抒发家国情怀,或探讨人生哲理,共同构成了中国现当代文学中一道独特而亮丽的风景线。

要真正读懂并欣赏这些属于大学的诗篇,我们需要一把能够开启其内涵的钥匙,这把钥匙,便是对诗歌的出处、作者、创作背景、使用手法与方法的深入理解。

溯源:探寻诗歌的出处与作者

一首诗的诞生,并非凭空而来,它的“出处”,即它首次发表于何种刊物、收录于哪部诗集,往往隐含着重要的时代信息,上世纪八十年代的大学诗歌,多发表于《诗刊》、《星星》这类官方诗刊,或各大学的校报、文学社刊,其传播载体本身就带有鲜明的时代烙印,了解出处,能帮助我们定位诗歌在文学史坐标中的大致位置。

而比出处更重要的,是诗的“作者”,大学诗歌的作者群体极为多元,既有日后成为诗坛巨擘的专业诗人,如海子、北岛、舒婷等,他们在大学期间或毕业后创作的许多作品,都深深烙上了校园生活的印记与青年时期的思考;更有无数不曾留名的普通学子,他们的诗作是那个时代青年群体最真实的心声,了解作者的成长经历、知识结构、所处地域的文化氛围,是解读其诗作情感基调与思想深度的关键,海子毕业于北京大学,其诗作中浓郁的理想主义、对生命本质的终极追问,与他所接受的哲学熏陶和八十年代北大的人文气息密不可分。

入情:走入诗歌的创作背景

诗歌是时代的产儿,每一首大学诗歌,都深深植根于其特定的历史土壤与社会环境,创作背景是理解诗意的核心环节,它如同一幅地图,指引我们穿越文字,抵达诗人的内心世界。

阅读七十年代末、八十年代初的大学诗歌,我们感受到的是一种“解冻”后的狂喜与反思交织的复杂情感,彼时,高考恢复,一代青年从田间、工厂重返课堂,积压已久的激情与才华喷涌而出,他们的诗中,既有对知识的渴望(“我要用手指那涌向天边的排浪/我要用手掌那托住太阳的大海”———食指《相信未来》),也有对历史的深沉反思,充满了重建精神家园的使命感。

到了九十年代,随着市场经济大潮的兴起,大学诗歌的议题变得更加内省与多元,宏大的集体叙事逐渐让位于个体的生命体验,诗歌更多地关注日常生活的诗意、内心的微妙波动、以及对都市化、现代化的复杂感受。

进入新世纪,网络与全球化带来了前所未有的信息爆炸,大学诗歌的创作背景更为碎片化、个人化,诗人们既享受着技术带来的表达便利,也面临着价值多元带来的迷茫,其作品往往呈现出更加丰富的技巧实验与更加尖锐的现代性批判。

在读诗时,多问一句“这首诗写于何时何地?当时的社会正在发生什么?”,我们便能与诗人建立起更深层次的情感联结,读懂那些文字之下的沉默与呼喊。

析法:品味诗歌的艺术手法

诗歌之所以为诗,在于它运用了独特的艺术手法,将日常语言锤炼成金子,大学诗歌虽然主题贴近青年生活,但在艺术手法上同样追求精湛与创新。

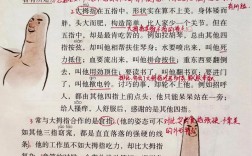

意象,是诗歌的基本建筑元件,它是融入了诗人主观情感的客观物象,大学诗歌中,“图书馆”、“阶梯教室”、“梧桐树”、“单车”、“信纸”等意象频繁出现,它们被赋予了青春、求知、离别、思念等丰富内涵,诗人通过意象的精心组合,营造出独特的意境,让抽象的情感变得可触可感。

象征,是意象的深化,它通过某一特定的具体形象,来暗示某种更为深远、普遍的观念或情感,用“远征的舵”象征理想与追求,用“不系的舟”象征漂泊与自由,理解象征,需要读者调动自身的文化积累与人生体验,与诗人共同完成意义的创造。

现代诗歌中常见的还有通感(如“她的声音里有茉莉花的香气”)、隐喻、反讽等手法,这些技巧打破了语言的常规逻辑,拓展了表达的边界,使得诗歌意蕴层叠,耐人寻味。

致用:诗歌的阅读与运用方法

对于今天的大学师生乃至所有爱好者而言,这些诗歌不仅仅是文学遗产,更是可以融入生活、滋养心灵的宝贵资源。

深度阅读法:不要满足于字面的理解,可以尝试“三步阅读法”:一读,感受语言的节奏与韵律,获得初步的整体印象;二读,解析意象、手法,探寻其内在结构;三读,结合背景,与自身经验关联,形成独特的个人化解读。

生活应用法:诗歌可以成为我们生活的注脚,在毕业纪念册上,引用一句恰如其分的诗,胜过千言万语;在演讲或文章中,嵌入精妙的诗句,能瞬间提升文采与深度;甚至在个人独处时,朗读或抄写一首喜爱的诗,也是一种极佳的精神按摩与情感宣泄。

创作引导法:对于有志于创作的人,经典大学诗歌是最好的导师,不必急于模仿其辞藻,而应学习他们如何观察生活,如何将瞬间的感动转化为永恒的意象,如何用最经济的字句表达最丰富的情感,从模仿其精神内核开始,最终找到属于自己的声音。

大学与诗歌的结合,本质上是理性追求与感性抒发的完美平衡,这些诞生于象牙塔内的文字,记录了无数灵魂的成长轨迹,它们关于爱情、关于理想、关于困惑、关于未来,当我们以知人论世的态度去追溯其源流,以细腻敏感的心灵去品味其技艺,这些诗便不再是冰冷的文本,而成为可以对话的、鲜活的生命体,在节奏日益加快的今天,或许我们更需要这些诗篇带来的片刻宁静与深度思考,让精神的翅膀在语言的天空中,再次展翅高飞。