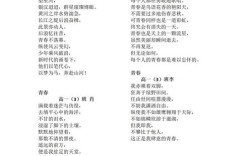

诗歌,是人类文明最古老的语言之一,它用最凝练的文字,承载最深沉的情感,描绘最辽阔的意境,从《诗经》的“关关雎鸠,在河之洲”到现代诗的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,诗歌始终是映照我们心灵的明镜,要真正读懂一首诗,与千年前的灵魂对话,我们需要从几个层面入手,探寻其脉络与精髓。

溯源:探寻诗歌的出处与流变

一首诗的“出处”,远不止于它被收录在哪本诗集里,它更指向其诞生的文化土壤与历史源流。

中国古典诗歌的源头,公认是《诗经》与《楚辞》。《诗经》是北方中原大地的现实主义回响,“风”是各地的民歌,质朴真挚;“雅”是朝堂之乐,端庄典雅;“颂”是祭祀之曲,肃穆恢弘,它奠定了中国诗歌“赋比兴”的表现手法和关注现实的传统,而《楚辞》则是南方楚地浪漫主义的瑰丽奇响,以屈原的《离骚》为代表,充满了神话想象、香草美人的象征和个人命运的悲歌,这一北一南,一实一虚,共同构成了中国诗歌的两大基石。

了解一首诗的出处,就如同拿到了进入其世界的第一把钥匙,读李白的诗,需知他深受道家思想与游侠精神影响,诗风飘逸豪放,这是盛唐气象与个人禀赋的结合;读杜甫的诗,则需明了其沉郁顿挫源于他身处唐朝由盛转衰的节点,个人困顿与家国忧患交织,若不了解宋词,就难以体会柳永“杨柳岸,晓风残月”的婉约缠绵与苏轼“大江东去”的豪放雄浑之间的分野,这分野正是时代精神与词人个性的双重体现。

知人:走进作者的灵魂世界

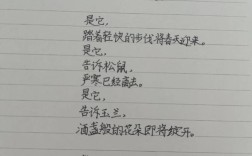

“诗言志,歌永言。”每一首诗都是诗人生命体验的结晶,作者的生平、思想、性格与际遇,是解读其作品最深层的密码。

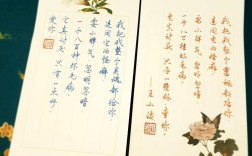

以南宋诗人陆游为例,若不了解他一生力主抗金、却屡遭贬谪的坎坷经历,便难以深刻理解其《示儿》中“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”那份至死不渝的爱国赤诚,也读不懂《钗头凤》中“错、错、错”所饱含的爱情悲剧与无尽悔恨,诗人将他的一生,都写进了他的诗句里。

同样,读东晋陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,必须知晓他“不为五斗米折腰”而辞官归隐的人生选择,这份闲适并非单纯的田园乐趣,而是与官场决裂后,在自然中寻得精神归宿的主动选择,他的诗,是他完整人格的投射,当我们接触一位诗人的作品时,花些时间去了解他的生平大事、思想变迁,往往能获得拨云见日般的领悟。

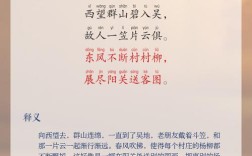

论世:还原创作的特定背景

“知人”之后,更要“论世”,创作背景是诗歌诞生的具体时空坐标,它可能是一个宏大的历史事件,也可能是一次微小的个人触动。

杜甫被誉为“诗史”,他的《春望》“国破山河在,城春草木深”,其沉痛感直接源于“安史之乱”这一重大历史变故,国家的动荡、百姓的流离,都浓缩在这短短的诗行中,若不置于这一背景下,诗歌的震撼力将大打折扣。

而陈子昂的《登幽州台歌》“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”,其创作背景是他随军出征,意见不被采纳反遭贬斥,当他登上幽州台,个人怀才不遇的孤独感与历史的苍茫感瞬间交融,才喷发出这震古烁今的慨叹,有时,背景甚至能颠覆表面的解读,李商隐的大量无题诗,因其朦胧多义,历来众说纷纭,若结合晚唐的政治环境与他可能卷入的党争来审视,其中一些作品或许便不只是爱情诗,更可能隐含着难以明言的政治寄托与身世之感。

品鉴:领悟诗歌的艺术手法

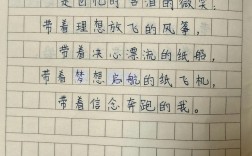

掌握了诗歌的“外部”信息,最终要回归文本本身,品味其艺术手法,这是诗歌之所以为诗歌的形式之美。

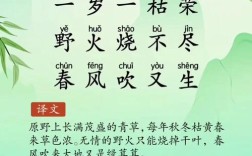

- 意象与意境: 意象是融入诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤、老树、昏鸦”等一系列意象的组合,共同营造出萧瑟苍凉的意境,传递出旅人深切的思乡愁绪。

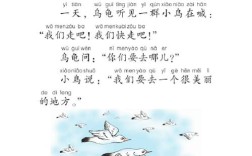

- 韵律与节奏: 古典诗词的平仄、对仗、押韵,现代诗歌的音步、断行,都构成了音乐性的美感,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,对仗工整,色彩明丽,读来朗朗上口,节奏轻快,完美契合了喜悦的心境。

- 修辞与象征: 比喻、拟人、夸张等修辞手法能增强表现力,但更高层次的是象征,它让具体的意象承载抽象的思想或情感,闻一多先生的《死水》,以“一沟绝望的死水”象征当时沉闷、腐朽的旧中国,表达了渴望变革的强烈愿望。

- 语言张力: 诗歌语言是高度凝练且充满张力的,它通过矛盾、留白等方式,拓展意义空间,顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,“黑夜”与“光明”、“黑色的眼睛”与“寻找”之间形成的巨大张力,精准地概括了一代人在困境中坚持探索的精神。

学习欣赏诗歌,并非要我们人人都成为学者或诗人,而是为了培养一种感知世界、表达内心的精微能力,它教会我们如何从“杨柳依依”中看到惜别,从“大漠孤烟”中体会壮阔,从一句简单的现代诗中,触摸到时代脉搏的跳动,诗歌的魅力,在于它穿越时空,直抵人心的力量,当我们在某个时刻,因某句诗而产生深深的共鸣,那便是两个灵魂跨越时空的相遇,是精神世界最珍贵的财富,这份通过细致阅读与理解而获得的审美体验与心灵滋养,其价值远超任何功利性的考量。