春光明媚,正是提笔书写短章的好时节,短诗歌以其凝练的文字、深远的意境,成为记录春日情怀的绝佳载体,这种文体在中国文学传统中源远流长,历经千年仍焕发着蓬勃生机。

古典春游诗的源流与演变

春游题材在中国诗歌史上可追溯至《诗经》时代。“昔我往矣,杨柳依依”已初显春景与情感的交融,至魏晋南北朝,谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”将春色与个人感悟巧妙结合,开创山水诗新风。

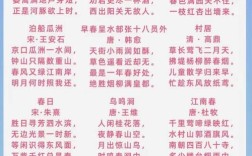

唐代是春游短诗的黄金时期,王维《鸟鸣涧》中“月出惊山鸟,时鸣春涧中”仅二十字,却勾勒出春山夜景的静谧与生机,杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”以明快笔触描绘春日的鲜活画面,这些作品不仅展现诗人对自然的敏锐观察,更寄托着他们对生命与时光的深刻思考。

宋代春游词同样精彩,苏轼《惠崇春江晚景》中“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”以细腻笔触捕捉早春讯息,既写实又富含哲理,李清照《如梦令》“知否?知否?应是绿肥红瘦”借春末景象抒发对光阴流逝的感慨。

创作手法的精髓

春游短诗的创作讲究“以小见大”,优秀诗人常从细微处入手,通过一个场景、一个瞬间,引发深远意境,韦应物《滁州西涧》“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”仅用十四字,就创造出动静相宜的完整画面。

意象选择是春游诗的关键,传统春诗常用杨柳、桃花、燕子、细雨等意象,但杰出诗人能赋予这些意象新意,白居易《钱塘湖春行》“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”中,“乱花”与“浅草”的搭配既写实又新颖,准确传达出早春的特有景致。

虚实相生是更高层次的技巧,叶绍翁《游园不值》“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”以有形之“一枝”暗示无形之“满园”,创造出言有尽而意无穷的艺术效果,这种留白给予读者丰富的想象空间。

现代春游短诗的创新

新文化运动后,春游短诗在形式上获得更大自由,徐志摩《春日》中“你是人间的四月天”以全新比喻赋予春天人格化色彩,顾城《一代人》“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”虽不直接描写春天,但其中蕴含的希望与新生与春的主题暗合。

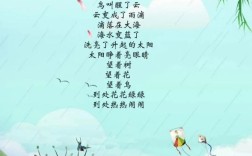

当代网络诗人也创作出许多优秀春游短诗,这些作品往往融合古典意境与现代语言,如“地铁口的玉兰/抢先泄露了/城市的春讯”,在传统与现代间找到平衡点。

创作实践指南

创作春游短诗,首要的是培养对自然的敏感,走出书房,亲身感受春风拂面、观察花苞初绽、聆听鸟鸣婉转,这些直接经验远比闭门造车更能激发灵感。

初学者可从观察日记开始,记录每日发现的春天气息,一片新叶的纹理、一场春雨的声音、一缕阳光的温度,都可能成为诗意的源头,随后尝试用简洁语言提炼这些观察,避免过度修饰,追求准确而生动的表达。

修改是创作的重要环节,完成初稿后,不妨放一两天再回头审视,删减冗余词语,调整节奏韵律,好诗往往是改出来的,这个过程能显著提升作品质量。

春游诗的鉴赏与传承

欣赏春游短诗需要调动全部感官和想象,读杜甫“迟日江山丽,春风花草香”时,不仅看到文字描绘的画面,更要感受春风的温度,想象花草的香气,甚至体会诗人当时的心境。

传统文化中,春游诗常与书法、绘画结合,形成多维艺术体验,王羲之《兰亭集序》记载的文人雅集,就是诗书与春景完美融合的典范,这种综合艺术观念至今仍值得借鉴。

在当代社会,春游短诗的创作与欣赏可作为对抗生活碎片化的方式,在公园长椅上写下几行观察,或与朋友分享一首咏春小诗,都是重新连接自然与自我的实践。

春游短诗如同文化的种子,随着春风飘散,在每个人心中生根发芽,它提醒我们放慢脚步,欣赏周围易被忽略的美好,在这个快节奏时代,偶尔停下匆忙步伐,读一首春诗或写下几行文字,或许能发现生活中被忽略的诗意角落,每一朵花开、每一片新绿都在诉说着春天的故事,只等待有心人驻足聆听、提笔记录。