雨,这一自然意象,在诗歌的长河中始终占据着独特地位,它不仅是天气现象,更是诗人情感的载体与艺术表达的媒介,从《诗经》的“风雨凄凄”到现代诗的“雨巷”,雨水浸润着汉语言文学的土壤,滋养着无数经典诗篇的生长。

古典诗词中的雨意象

中国古典诗歌对雨的描绘可追溯至先秦时期。《诗经·郑风·风雨》开创先河:“风雨凄凄,鸡鸣喈喈。”这里的雨景既营造出环境氛围,又暗喻着思念之情,这种借雨抒怀的手法成为后世诗歌创作的重要传统。

唐代诗人对雨的刻画达到艺术巅峰,杜甫《春夜喜雨》中“好雨知时节,当春乃发生”将雨人格化,表达对适时春雨的赞美,王维《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋”则通过雨后的清新景象,构建出禅意盎然的意境,李商隐《夜雨寄北》“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”更以夜雨为背景,将思念之情与自然环境完美融合。

宋代词人赋予雨更丰富的情感内涵,苏轼《定风波》“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”展现面对风雨的豁达胸怀,李清照《声声慢》“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”则借细雨烘托孤寂心境,这些作品充分展现雨意象在表达不同情感时的多样性。

雨意象的象征体系

在诗歌传统中,雨意象形成了一套完整的象征体系,春雨常象征生机与希望,如韩愈《早春呈水部张十八员外》“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”;秋雨多寄托愁思与凄凉,如白居易《长恨歌》“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”;夜雨往往引发羁旅之思,如李商隐《夜雨寄北》;晨雨则带来清新与宁静,如孟浩然《春晓》“夜来风雨声,花落知多少”。

这种象征体系的形成,既源于自然现象与人类情感的天然契合,也得益于历代诗人的不断拓展与深化,了解这些象征意义,有助于读者更准确地把握诗歌的情感基调。

现代诗歌中的雨意象演变

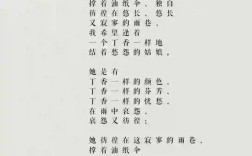

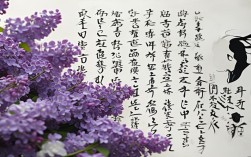

进入现代诗歌创作,雨意象在继承传统的同时也发生着变化,戴望舒《雨巷》中“撑着油纸伞,独自/彷徨在悠长、悠长/又寂寥的雨巷”,将雨与现代化都市景观结合,创造出新的诗意空间,余光中《听听那冷雨》则通过对雨声的细腻描写,抒发对故土的深切思念。

现代诗人更注重挖掘雨的个性化象征意义,使其成为表达现代人复杂内心世界的有效媒介,这种演变既体现诗歌艺术的创新发展,也反映时代变迁对文学创作的影响。

创作技巧与鉴赏方法

在诗歌创作中运用雨意象,需要掌握几种基本技巧,首先是情景交融,让雨景与情感相互生发,避免景物描写与情感表达脱节,其次是细节刻画,通过对雨声、雨形、雨态的精细描绘增强作品感染力,再者是创新表达,在继承传统的基础上寻求个性化表现方式。

鉴赏含雨意象的诗歌时,读者可从几个角度入手:分析雨在诗中的具体形态,辨别其象征意义,体会景物描写与情感表达的关系,关注雨与其他意象的组合效果,这种多维度的鉴赏方法,能够帮助读者更深入地理解诗歌的艺术魅力。

文化内涵与审美价值

雨意象在中国诗歌中的持久生命力,源于其深厚的文化内涵,在传统文化中,雨既代表上天的恩泽,也象征情感的滋润,这种文化心理使得诗人与读者都对雨怀有特殊的情感共鸣。

从审美角度看,雨意象具有独特的艺术价值,它的朦胧性与诗歌语言的含蓄性相得益彰;它的流动性契合情感表达的起伏变化;它的清洁性符合传统文化对高洁品格的追求,这些特质使雨成为诗歌中不可替代的重要意象。

诗歌中的雨,早已超越自然现象的范畴,成为中华民族审美心理与情感表达的重要符号,每一场落在诗行间的雨,都承载着丰富的人文内涵与艺术智慧,在阅读这些作品时,我们不仅欣赏到雨的美学呈现,更感受到民族文化的情感脉动,这种通过具体意象传递深厚文化内涵的方式,正是中国诗歌艺术的独特魅力所在。