每逢农历五月初五,艾叶飘香、龙舟竞渡,人们以粽香怀古,以诗歌寄情,端午节作为中国首个入选世界非物质文化遗产的节日,承载着深厚的文化记忆,而与之相关的诗词作品,更是中华文学宝库中璀璨的明珠,这些跨越千年的文字,不仅记录着节俗的变迁,更凝结着历代文人的情感与哲思。

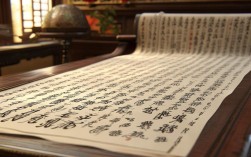

千年吟唱:端午诗歌的源流脉络

端午诗作的源头可追溯至战国时期,屈原的《楚辞·九章·涉江》中“朝发枉陼兮,夕宿辰阳”的漂泊意象,已初现后世端午追思的雏形,真正将端午与诗歌紧密相连的,是南北朝时期南梁文学家吴均的《续齐谐记》,其中记载了屈原投江后楚人“以竹筒贮米投水祭之”的习俗,为后世端午诗词提供了核心题材。

唐代是端午诗歌的成熟期,诗圣杜甫在《端午日赐衣》中写道:“宫衣亦有名,端午被恩荣。”通过记载宫廷赏赐夏衣的礼制,展现了唐代官方的端午仪轨,而张建封的《竞渡歌》“鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来”,则生动再现了盛唐时期龙舟竞渡的壮观场面。

宋代端午诗词达到艺术巅峰,苏轼在《浣溪沙·端午》中描绘“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟”,细腻刻画了宋代民间系五彩线、佩赤灵符的避疫习俗,陆游《乙卯重五诗》“粽包分两髻,艾束著危冠”,更是将粽子的形状与艾草的用途描绘得栩栩如生。

诗人与时代:创作背景的深层解读

理解端午诗词,必须将其置于特定的历史语境中,屈原作为端午最重要的文化符号,其《离骚》“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的求索精神,成为后世文人遭遇政治挫折时的精神寄托,唐代诗人文秀《端午》中“堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤”,便是借屈原遭遇抒发对朝政的不满。

苏轼的端午词作多创作于贬谪期间。《浣溪沙·端午》中“流香涨腻满晴川”的描写,看似写实,实则暗含对民生疾苦的关切,这种将个人际遇与民间疾苦相联结的创作手法,正是宋代士大夫“先忧后乐”精神的体现。

明清时期的端午诗词更注重生活情趣,李渔在《端午节》中写道:“石榴花发街欲焚,蟠枝屈朵皆崩云。”通过夸张的修辞,将端午时节的炽热氛围与市井生活的热烈景象完美融合,反映了市民文化的兴起。

艺术密码:端午诗词的创作技法

端午诗词在艺术表现上具有鲜明特色,比兴手法的运用尤为突出,如唐代殷尧藩《端午日》“不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平”,以艾符、蒲酒起兴,寄托对国泰民安的祈愿。

意象系统的构建独具匠心,龙舟、粽子、艾草、菖蒲、五色丝等物象经过千年沉淀,已形成固定的文化符号,宋代赵长卿《醉蓬莱·端午》中“艾虎钗头,菖蒲酒里,旧约浑无据”,通过意象组合营造出既喜庆又怅惘的复杂意境。

时空交错的叙事结构也是重要特色,元代贝琼《己酉端午》中“风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵”,将现实天气与历史追思巧妙结合,形成跨越时空的情感共鸣,这种虚实相生的手法,极大拓展了诗词的意境空间。

文化实践:端午诗歌的当代传承

在当代社会,端午诗词依然具有鲜活的生命力,教育领域可将陆游《五月五日蜀州午睡》“粽叶香中白日长”等诗句融入传统文化课程,通过诗词赏析让学生理解节俗内涵。

文旅融合方面,湖南汨罗江国际龙舟节将《楚辞》吟诵作为固定环节,浙江嘉兴在端午民俗文化节中设置诗词吟唱活动,使古典诗词与现代节庆相得益彰。

艺术创作领域,近年出现的《端午·屈原》等现代舞蹈作品,将诗词意境转化为肢体语言;《中国诗词大会》等节目设置端午专场,推动经典诗词走进大众生活。

新媒体传播中,短视频平台上的“端午诗意”话题获得超2亿次播放,年轻人用现代方式演绎古典诗词,证明传统文化在数字时代依然具有强大吸引力。

端午诗词作为活着的文化基因,既承载着千年不变的文化精神,又在每个时代获得新的诠释,当我们吟诵“屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留”时,不仅是在回顾历史,更是在参与一场跨越时空的文化对话,这种文化传承的生命力,正是中华文明历经数千年而不衰的奥秘所在,在这个充满粽香的季节,让我们通过这些永恒的诗句,感受中华文化脉搏的强劲跳动,在诗意中寻找精神的家园。