白杨树挺拔的身姿在风中飒飒作响,如同大地竖起的琴弦,历代诗人总会被这独特的韵律吸引,将笔尖化作音符,在纸页上谱写关于坚韧与生命的长歌。

古典诗篇中的风骨象征

唐代诗人王维在《辋川集》中留下“文杏栽为梁,香茅结为宇,不知栋里云,去作人间雨”的句子,虽未直言白杨,却已勾勒出树木与天地相通的精神气质,而白居易《白杨树》中“皮干剥落杂泥淖,毛叶萧条带风雪”的刻画,将白杨置于严酷环境中,凸显其不屈品格。

这些诗作诞生于文人寄情山水的创作氛围,唐代隐逸文化与科举制度并存,士人既追求功名又向往自然,树木成为他们寄托理想的媒介,白杨因生长迅速、树干笔直的特性,被赋予正直向上的象征意义,与文人追求的“风骨”精神不谋而合。

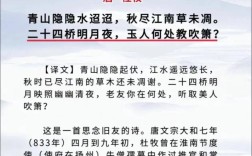

理解这类诗歌需把握三个要点:首先关注季节意象,秋日白杨多喻人生沧桑;其次注意环境描写,荒漠中的白杨常代表生命顽强;最后体悟空间布局,庭院白杨往往承载乡愁记忆,诵读时宜用沉稳声调,在“高”“直”“劲”等字眼稍作停顿,方能体会诗中气韵。

现代诗歌中的精神图腾

1940年代,诗人艾青以《白杨》为题创作:“它连接着无边的天与地/它把生命的秘密告诉你”,此时的诗歌已从个人抒情转向民族叙事,白杨在战火纷飞的年代成为民族精神的具象化表达,其笔直向上的形态被赋予抗争与希望的寓意。

这一时期创作手法出现显著变化,古典诗歌中的白杨多作为环境点缀,而现代诗歌则将其置于视觉中心,运用拟人化手法强化象征意义,如“白杨在星光里整理衣袖”这样的诗句,将树木转化为具有自主意识的生命体。

欣赏这类作品时,读者不妨建立三重联想:将树干视作历史刻度,每道纹路都是时光印记;将叶片看作语言符号,每片摇曳都在传递信息;将根系视为文化脉络,在泥土深处连接传统与现代,这种立体解读能帮助领会诗歌的深层内涵。

创作技法的古今流变

古典诗词描写白杨讲究“以形写神”,杜甫《秋兴八首》中“玉露凋伤枫树林”虽未直接描写白杨,但其通过树木写秋意的手法可资借鉴,诗人常采用“赋比兴”中的“比”,将白杨与松柏、梧桐并置,通过对比突出其特质。

现代诗歌创作则发展出“意象叠加”技巧,芒克在《白杨林》中写道:“它们把月亮撕成碎片/撒在每条小路尽头”,这种超现实手法打破物理规律,创造出具冲击力的视觉画面,初学者可尝试将白杨与其他意象组合,如“白杨与钟表”“白杨与书信”,探索新鲜的诗意表达。

写作训练建议从观察开始,在不同时辰观察白杨的光影变化,记录枝叶在风中的声响节奏,触摸树皮的纹理质感,这些细节积累能让诗歌描写更具真实感,进阶练习可模仿王家新“白杨注视着远方的雪线”这样的句子,赋予树木凝视的视角。

文化语境中的审美演变

白杨在农耕文明时期多出现在送别场景。《古诗十九首》中“白杨何萧萧”的描写,奠定其作为墓道树的悲凉意象,这种审美到宋代开始转变,苏轼在《次韵章传道喜雨》中“欲看古柏白杨树”已带有欣赏意味。

当代诗歌进一步拓展白杨的象征边界,西川在《一个人老了》中写道:“就像白杨长在旷野/它的枝条在风中作响”,这里白杨不再是群体象征,而成为个体生命的隐喻,这种从集体到个人的转向,反映着时代精神的变化。

跨文化比较也颇有趣味,中国诗歌中的白杨常与乡土关联,而西方文学如庞德《白杨》则更侧重形式美感:“白杨,如水的印记/在干燥的土地上”,这种差异体现着不同文化对自然物的感知方式。

白杨诗歌如同年轮,记录着每个时代的呼吸节奏,在古典与现代的变奏中,这些诗篇构建起理解中国人精神世界的密码,当月光穿过白杨枝叶,洒下的不仅是清辉,还有千年诗魂的絮语,读者若能以心灵贴近这些文字,必能听见历史与现实的深情对话。