在人类情感与智慧的花园里,儿童始终是最娇嫩也最夺目的花朵,古往今来,无数诗人将目光投向这片纯真的天地,用笔墨捕捉童年的光影、稚趣与哲思,这些描写孩子的诗歌,不仅是文学宝库中的璀璨明珠,更是我们理解童心、回归本真的一把钥匙。

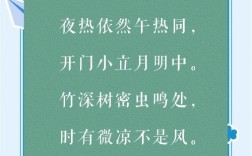

中国古典诗歌中,对儿童的描绘早已有之,并带着深厚的文化意蕴,南宋诗人杨万里的作品堪称典范,他的《宿新市徐公店》中“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”两句,堪称神来之笔,诗人用极其朴素的笔触,勾勒出一个活泼的乡村儿童在春日里扑蝶的生动画面,那金黄的菜花与翩飞的黄蝶融为一体,儿童的专注与瞬间的茫然也跃然纸上,这里没有说教,只有对自然童趣的敏锐观察和由衷欣赏,杨万里的另一名篇《稚子弄冰》同样精彩:“稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲,敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。”诗人以一颗未泯的童心,细致描绘了孩童冬日取冰玩耍的全过程,从“脱晓冰”到“当银钲”,再到“碎地声”,整个过程充满了游戏的自得与意外的惊喜,将孩童的天真烂漫与创造精神表现得淋漓尽致,这些诗作的创作背景,往往是诗人在田园生活中即目所见,心有所感,其核心手法在于白描——用最简练、最本色的语言,直接摹写事物的神态与动态,从而达到“一语天然万古新,豪华落尽见真淳”的艺术境界。

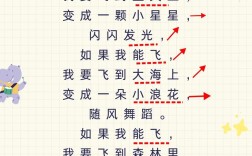

与东方含蓄的白描不同,西方诗歌在描绘儿童时,往往融入更多的哲思与象征,英国浪漫主义诗人威廉·华兹华斯在《我心雀跃》中写道:“每当我看见彩虹,我的心就雀跃……但愿我一息尚存,仍是个孩子。”而在他的《序曲》中,更是提出了“儿童是成人之父”的著名论断,这些诗句的创作背景,与浪漫主义运动强调情感、自然和回归人类本性的思潮紧密相连,在华兹华斯看来,儿童并非一张白纸,而是带着神性光辉与前世记忆的哲人,他们与自然最为亲近,保有成人已然丧失的灵性与直觉,这种观念,使得他的诗歌超越了单纯的场景描绘,而上升到对生命本质、灵魂起源的深刻思考,其使用的手法,是借助强烈的抒情与深邃的象征,将儿童形象塑造成连接自然与神性、过去与现在的桥梁。

当我们欣赏这些诗歌时,可以从几个层面入手,体会其精妙之处。

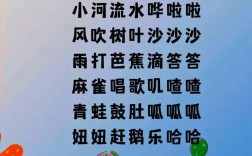

意象的捕捉,无论是“追黄蝶”的迅捷身影,还是“弄冰”的专注神情,都是诗人捕捉到的典型瞬间,这些意象鲜活、具体,充满了动感和生命力,欣赏时,我们应充分调动自己的想象,在脑海中重构那个画面,感受画面中洋溢的童真与快乐。

情感的体味,描写孩子的诗歌,情感基调多为怜爱、欣赏与怀念,但细品之下,又有分别,杨万里的诗,是旁观者的慈爱与欣喜;华兹华斯的诗,则带有追忆者的虔诚与哲思,体味这份情感,能帮助我们与诗人产生共鸣,理解他们看待世界与生命的独特视角。

哲理的探寻,优秀的儿童诗,绝不止于表面趣味,它往往蕴含着对成长、对时间、对纯真失落的叹息与反思,正如我们在读唐代诗人胡令能的《小儿垂钓》“蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身,路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”时,在会心一笑之余,或许也能感受到一种对专注、纯粹心境的向往,这种心境,正是浮躁的成人世界所稀缺的。

手法的分析,除了前述的白描与象征,诗人们还善用各种修辞,拟人化可以赋予自然万物以童趣;对比手法(如儿童的纯真与成世的复杂)能强化主题;而质朴清新的语言风格本身,就是与儿童心灵相契合的最佳载体。

从杨万里笔下乡野孩童的天然嬉戏,到华兹华斯心中接近神性的童年灵光,这些诗歌为我们搭建起一座通往纯净世界的桥梁,它们不仅仅是文学的构成,更是一种生命态度的提醒,在节奏日益急促的现代生活中,这些诗句犹如一泓清泉,洗涤着我们被尘俗所蔽的心灵,时常沉浸于这些描绘孩子的诗行之间,或许能帮助我们重新发现那份被遗忘的惊奇,以更柔软、更敏锐的心去感受生活的美好,诗歌中的孩童,是过去的我们,也是我们内心永不磨灭的故乡。