诗歌,是千年文脉的涓涓细流,承载着先贤哲思与人间百态,对于高中阶段的学习而言,掌握诗歌不仅是应对考试的必需,更是构筑人文素养、提升审美境界的关键一环,要真正读懂一首诗,进而将其内化为写作的养分,需从多个维度深入探寻。

溯源:知人论世与文本探源

一首经典诗作的诞生,绝非凭空而来,它往往与诗人的生命轨迹、所处的时代风云以及具体的创作契机紧密相连。

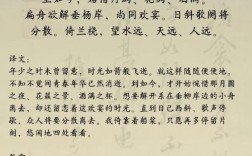

了解作者的生平与思想,是解读诗歌的第一把钥匙,诗人的性格、抱负、遭遇会不自觉地渗透于字里行间,读杜甫诗,若不了解他身处大唐由盛转衰的剧变时期,亲历战乱、漂泊西南的坎坷,便难以深切体会“感时花溅泪,恨别鸟惊心”中那融家国忧患与个人悲辛于一体的沉郁,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,则淋漓尽致地展现了其豪放不羁、自信洒脱的人格魅力,在接触一首诗时,先行了解诗人大致的生平梗概、主要思想倾向,能为后续理解铺设坚实的背景。

探究诗歌的创作背景,如同为诗歌定位时空坐标,这背景既包括宏大的时代背景,也涵盖具体的创作情境,是仕途失意时的愤懑抒怀,如韩愈“云横秦岭家何在?雪拥蓝马不前”的悲凉;是羁旅途中对故乡的深切思念,如崔颢“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”的渺茫;还是面对壮丽河山时的激情吟咏,如苏轼“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”的雄浑,明确诗歌是因何事、在何地、为何而作,那些精炼的意象和含蓄的情感便会变得清晰可辨。

重视诗歌的出处,则有助于我们更准确地把握其原始风貌与流传过程中的微妙变化,一首诗可能收录于诗人的别集,如《李太白全集》、《杜工部集》;也可能见于各类总集、选本,如《唐诗三百首》、《宋词选》,不同版本间可能存在异文,了解其最早或最权威的出处,是进行严谨学习和引用的基础。

涵泳:品味意象与领悟意境

读懂诗歌的表层含义只是第一步,更高的层次在于品味其艺术魅力,领悟其深远意境。

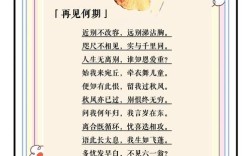

意象是构成诗歌的基本元件,是融入了诗人主观情感的客观物象,诗歌中的“月”不再仅仅是天上的星体,它可能寄托着思乡之情(“举头望明月,低头思故乡”),可能渲染着清冷的氛围(“月落乌啼霜满天”),也可能象征着团圆与美好(“海上生明月,天涯共此时”),识别并积累常见意象的特定内涵,如“杨柳”喻离别,“菊花”表隐逸,“长河”叹时光流逝,能迅速触及诗歌的情感核心。

意境则是诗人通过一系列意象组合所营造出的艺术境界,是情与景、意与境的交融,读王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,眼前便浮现出塞外辽阔荒凉、雄浑壮丽的图画,感受到的是孤寂与苍茫,品马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,密集的意象排列,共同渲染出天涯游子秋日思归的断肠之景,意境的领悟需要读者调动自身的想象与生活体验,与诗人产生心灵的共鸣。

致用:内化于心与外化于文

学习诗歌的最终目的,在于应用,这不仅指在语文考试中准确答题,更在于提升个人的表达能力与写作水平。

在日常写作中,恰当地使用诗歌,能极大增强文章的感染力与文化底蕴。

- 引用:在论述观点、描绘场景或抒发情感时,直接嵌入贴切的诗句,能起到画龙点睛的作用,论述坚守信念时,可引用“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”;赞美无私奉献时,可引用“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

- 化用:不直接引用原句,而是将诗歌的意境、意象或手法融入自己的叙述描写中,描写坚守岗位的普通人,可以化用“苔花如米小,也学牡丹开”的精神;描绘宁静的乡村夜景,可以化用“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉”的意境,这种方式更具创造性,也更考验对诗歌的理解与转化能力。

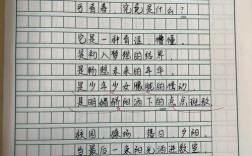

深入理解诗歌的使用手法(即艺术手法),则能从更深层面提升自身的写作技巧。

- 抒情方式:学习诗歌如何直抒胸臆,又如何借景抒情、托物言志,这能指导我们在写作中更自然、更富于变化地表达情感。

- 表现手法:掌握如对比、衬托、象征、用典、虚实结合等手法,理解了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”中尖锐的对比,便能在自己的议论文中运用对比来强化论点;领会了“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”的象征意义,便能在写人叙事时运用象征使文章更含蓄隽永。

- 修辞手法:品味比喻、拟人、夸张、对偶等在诗歌中的精妙运用,并尝试在自己的语言实践中灵活借鉴,使文辞更生动、更具表现力。

- 结构技巧:关注诗歌的起承转合,体会诗人如何开头、如何展开、如何收束,这对于构思文章的整体布局颇有裨益。

学习诗歌,是一个由表及里、由浅入深的过程,从知人论世的考据,到含英咀华的品味,再到得鱼忘筌的运用,每一步都不可或缺,它要求我们不仅用脑去记忆,更要用心去感受,用笔去实践,当那些跨越时空的智慧与情感,真正融入我们的血脉,成为我们观照世界、表达自我的方式时,我们便不仅是在学习诗歌,更是在与千百年来最优秀的灵魂对话,并在这种对话中,滋养我们自己的精神生命与文字力量。