诗歌,是语言凝练而成的明珠,是情感与意象交织的艺术,它跨越时空,承载着不同时代人们的思想、情感与智慧,我们一同走进诗歌的世界,探索其深邃的内涵与多样的表达。

诗歌的起源与流变

诗歌的诞生,可以追溯到人类文明的早期,在文字尚未普及的年代,人们通过口耳相传的方式,传唱着古老的歌谣。《诗经》作为中国最早的诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,风”部分便来自民间歌谣,“雅”和“颂”则更多体现宫廷与宗庙的乐章,这些作品并非由单一作者完成,而是集体智慧的结晶,反映了当时的社会风貌与人民的生活情感。

随着历史发展,诗歌形式不断演变,从《诗经》的四言体,到楚辞的浪漫奔放,再到汉乐府的叙事性,以及魏晋南北朝时期对声律的探索,最终在唐代形成了格律严谨的近体诗,宋词元曲的兴起,则进一步拓展了诗歌的音乐性与通俗性,每一次形式的变革,都与当时的社会文化、语言习惯以及审美趣味紧密相连。

诗人与创作背景

每一首经典诗作的诞生,都与诗人的生平经历及时代背景息息相关,屈原在政治理想破灭后,行吟泽畔,创作出《离骚》,以香草美人为喻,抒发内心的忧愤与对理想的执着,杜甫身处唐朝由盛转衰的时期,其诗作如“三吏”、“三别”,真实记录了战乱给百姓带来的苦难,被后人尊为“诗史”。

了解诗人的创作背景,是深入理解诗歌的关键,李白的《早发白帝城》,写于他流放途中遇赦东归之时,诗中“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”的轻快节奏,正是其心情由阴郁转为明朗的直接体现,若不了解这段经历,或许只能领略其写景之妙,而难以体会其情感转折之深。

诗歌的鉴赏与品读方法

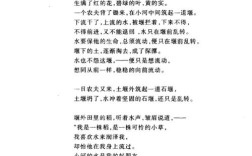

品读一首诗,如同开启一场与古人的对话,应从文字本身入手,理解其字面含义,继而,要感受诗歌营造的意象与意境,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,寥寥十字,便勾勒出边塞壮阔而苍凉的画面,意象的选择与组合极具感染力。

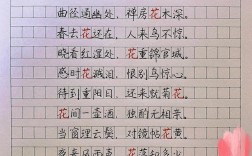

要体会诗歌的节奏与韵律,古典诗词尤其讲究平仄、对仗与押韵,这些形式要素共同构成了诗歌独特的音乐美感,朗诵出声,更能直观感受其声调起伏、节奏缓急所带来的情感张力。

探寻诗歌的深层意蕴,许多作品运用了比兴、象征、用典等手法,言在此而意在彼,李商隐的《锦瑟》,通过一系列朦胧的意象,营造出迷离惆怅的氛围,其具体所指至今众说纷纭,这种多义性也正是其艺术魅力的一部分。

诗歌的常用创作手法

诗歌之所以能产生“言有尽而意无穷”的效果,离不开多种艺术手法的运用。

意象营造:意象是构成诗歌意境的基本单位,诗人通过选取并组合客观物象,融入主观情感,形成独特的艺术画面,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,一系列意象的叠加,渲染出天涯游子的秋思愁绪。

比兴寄托:“比”是比喻,“兴”是先言他物以引起所咏之词,这种手法在《诗经》中已广泛应用,如《关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对淑女与君子的赞美。

典故运用:恰当地使用历史故事或前人诗句,能以简洁的文字承载丰富的内涵,增加作品的深度与文化厚度,辛弃疾的词作便以善用典故著称,融汇历史沧桑与个人抱负。

虚实相生:诗歌创作讲究虚实结合,实写景物事件,虚写情感想象,二者交织,方能拓展艺术空间,引发读者无限遐想。

诗歌在当代的价值与意义

在信息爆炸的今天,诗歌似乎离日常生活有些遥远,其价值并未消减,诗歌是情感的净化器,能在纷繁世界中为我们提供一片宁静的精神栖息地,它教会我们如何凝练地表达,如何敏锐地观察,如何深刻地感受。

阅读诗歌,不仅是欣赏文字艺术,更是一种文化传承,它连接着过去与现在,让我们得以触摸古人的心灵脉动,理解不同时代的精神追求,创作诗歌,即便是尝试性的习作,也是锻炼思维、提升语言表达能力的有效途径。

诗歌的生命力在于其永恒的人性关怀,无论时代如何变迁,关于爱、生命、自然、离别的感悟是相通的,当我们吟诵“床前明月光”,或是“面朝大海,春暖花开”,跨越千年的情感共鸣便在心中升起,这便是诗歌不朽的魅力所在。

希望这篇文章能为您打开一扇通往诗歌殿堂的窗口,激发您进一步探索的兴趣,在这个充满节奏的时代,愿我们都能偶尔放慢脚步,读一首诗,感受文字带来的纯粹与深远。