在漫长的人类文明长河中,诗歌如同一位静默的隐者,居于山林,又洞察世事,它不喧嚣,却拥有穿透时光的力量,我们一同走近这位“隐者”,探寻它的源流、风骨与生命。

源流:从古老歌谣到璀璨星河

诗歌的起源,与人类最初的情感表达紧密相连,最早的诗歌并非书写于纸上,而是回荡在口耳之间,中国诗歌的源头,通常追溯到《诗经》,这部经典并非由某一位诗人独立完成,而是周代采诗官从民间收集、宫廷乐师整理编纂而成,是集体智慧的结晶,其中的“风”部分,大多是劳动者的歌谣,“饥者歌其食,劳者歌其事”,真切地反映了当时的社会风貌与人民情感。

几乎在同一时期,在西方文明的摇篮古希腊,荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》以行吟歌者的方式传唱,奠定了西方叙事诗的宏伟基石,无论是东方还是西方,诗歌都诞生于人类对世界最初的观察、最深的感慨以及讲述故事的本能。

及至后世,个性鲜明的诗人开始成为诗歌的创造主体,中国的屈原,以其瑰丽的想象与深沉的爱国情怀,创作了《离骚》,开创了“骚体”,个人命运与诗歌艺术彻底交融,盛唐的李白,其诗风雄奇飘逸,源自他遍览名山的经历与道家思想的浸润;而杜甫的诗沉郁顿挫,则与他历经安史之乱,深切体味民间疾苦密不可分,了解一位诗人的人生轨迹、思想观念与所处时代,是读懂其诗歌的钥匙,诗人的笔,既书写个人心绪,也记录时代脉搏。

风骨:意象与韵律的炼金术

诗歌之所以区别于其他文体,在于其独特的艺术手法,它通过精炼的语言、鲜明的意象与和谐的韵律,构建出一个充满张力的审美世界。

意象,是诗歌的灵魂。 它并非简单的景物描写,而是融入了诗人主观情感的客观物象,当陶渊明写下“采菊东篱下,悠然见南山”,“菊”与“南山”便不再是普通的植物与山峦,而是成为诗人超然物外、恬淡自适人格的象征,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,一系列意象的组合,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的秋日图景与游子愁思便跃然纸上,解读诗歌,首要便是捕捉并品味这些核心意象。

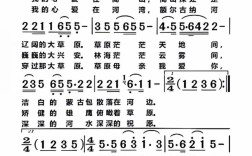

韵律与节奏,是诗歌的脉搏。 中国古典诗歌尤其讲究格律,平仄的交替、对仗的工整、押韵的回环,共同构成了诗歌音乐性的美感,这种严格的形制,非但不是束缚,反而在限制中激发了诗人的创造力,成就了无数朗朗上口的千古名句,现代诗歌虽多打破格律,但依然注重内在的情绪节奏与语感,通过分行、停顿和重复,营造出独特的声音效果。

表现手法,是诗歌的筋骨。 赋、比、兴是《诗经》以来就确立的传统。“赋”是直陈其事,“比”是借物喻理,“兴”是先言他物以引起所咏之词,夸张可以带来震撼力,如“白发三千丈,缘愁似个长”;象征能够表达深远意蕴,如以“兰”喻高洁,以“松”喻坚贞,熟练掌握这些手法,便能更深入地理解诗人的巧思。

生命:如何与一首诗相遇

面对一首诗,我们该如何与之对话,感受其生命温度?

第一步是知人论世。 在阅读前,尽可能了解诗人的生平与创作背景,明白了李煜从一国之君沦为阶下之囚的巨变,才能真切体会“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”中那无尽的亡国之痛,清楚了杜甫身处唐朝由盛转衰的历史节点,才能读懂“国破山河在,城春草木深”背后的沉痛与忧思。

第二步是沉浸式品读。 放慢速度,反复诵读,古典诗词要感受其音韵之美,现代诗歌要体会其节奏之妙,初读感知大概,再读捕捉意象,三读探寻深意,调动你所有的感官和人生体验,去想象诗中所描绘的画面,去感受诗中所流淌的情绪。

第三步是进行多维解读。 诗歌的魅力在于其多义性,一首好诗,往往能提供丰富的解读空间,李商隐的《锦瑟》,有人认为是悼亡诗,有人解读为自伤身世,还有人视作是对艺术的咏叹,不必执着于唯一的“标准答案”,你的个人感悟与联想,只要言之成理,便是阅读的收获,诗歌的意义,正是在一代代读者的解读中不断生成和丰富的。

余音:诗歌于现代生活的回响

在信息爆炸的今天,诗歌这位“隐者”似乎离我们的生活越来越远,它真的过时了吗?恰恰相反,当快节奏的生活让人心变得浮躁,诗歌提供了一方宁静的栖息地,它教会我们凝练地表达,深邃地思考,细腻地感受,一次日落,一阵花香,一段无名的感伤,都可以在诗歌中找到共鸣与升华。

我们无需人人都成为诗人,但可以尝试拥有一颗诗心,在清晨通勤的地铁上默念一首绝句,在夜深人静时抄写一段喜爱的诗行,甚至是在朋友圈分享一句触动心灵的歌词——这都是在与诗歌相遇,它润物无声,提升着我们感知美的能力,滋养着我们或许已日渐干涸的内心。

诗歌,这位永恒的隐者,就立于我们喧嚣生活的边缘,它不言语,却蕴含万语千言;它不挪步,却引领我们走向更广阔的精神世界,当你感到疲惫、困惑或渴望宁静时,不妨推开那扇虚掩的柴门,进去坐坐,那里有清风明月,有千年回响,有一个你从未发现过的、丰盈的自己。