军人,一个承载着责任与荣耀的身份;诗歌,一种凝聚了情感与智慧的艺术,当这两者相遇,便诞生了一种独特的文学形式——军人诗歌,而将这种充满力量与美感的作品传递给儿童,则是一项富有意义的文化传承工作,本文将从多个角度探讨军人诗歌在儿童教育中的应用与价值。

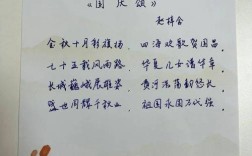

军人诗歌的起源可以追溯到古代战争时期,最早的军人诗歌往往以口头传唱的形式存在,记录了战士们的战斗经历和内心感受。《诗经》中的《无衣》就是早期军人诗歌的代表作:“岂曰无衣?与子同袍,王于兴师,修我戈矛。”这首诗生动展现了古代军人同仇敌忾的精神面貌,随着时代发展,军人诗歌的题材和形式不断丰富,从边塞诗到抗战诗歌,都成为中华民族宝贵的精神财富。

在作者群体方面,军人诗歌的创作者既有职业军人,也有文人墨客,唐代诗人王昌龄的《出塞》、岑参的《白雪歌送武判官归京》等作品,都是文人创作军人诗歌的典范,而近代以来,更有许多军人出身的诗人,如岳飞的《满江红》、辛弃疾的《破阵子》,这些作品都融入了作者真实的军旅体验,具有更强的感染力。

创作背景往往决定着诗歌的情感基调,以《木兰诗》为例,这首北朝民歌创作于战乱频繁的时期,通过花木兰代父从军的故事,既展现了战争的残酷,又歌颂了忠孝两全的传统美德,了解这样的创作背景,能帮助儿童更好地理解诗歌中蕴含的情感和价值观。

在儿童教育中运用军人诗歌,需要讲究方法,首先要注意年龄适应性,为不同年龄段的儿童选择相应难度的作品,对于学龄前儿童,可以选择节奏明快、语言简练的诗歌,如“军号响,向前冲,保家卫国真英雄”这样的原创儿歌,对于小学生,则可以逐步引入《从军行》等古典诗歌,通过生动讲解帮助理解。

教学方法应当多样化,可以通过配乐朗诵、情景表演、绘画创作等形式,让儿童在多感官体验中感受诗歌的魅力,在学习《七律·长征》时,可以组织儿童用积木模拟“红军不怕远征难”的场景,在游戏中理解诗歌内容。

在表现手法方面,军人诗歌常用到比喻、夸张、对偶等修辞手法,如“黄沙百战穿金甲”中的夸张,“秦时明月汉时关”中的互文,都是值得引导儿童欣赏的文学技巧,通过分析这些手法,不仅能提升儿童的文学素养,还能培养他们的想象力。

将军人诗歌融入儿童教育,需要注意以下几点:一是要强调诗歌的精神内涵而非战争本身,重点传递勇敢、责任、爱国等积极价值观;二是要结合现代教育理念,避免简单说教;三是要注重互动体验,让儿童在参与中感受诗歌的力量。

从文化传承的角度看,军人诗歌中蕴含着丰富的民族精神和文化基因,通过学习这些作品,儿童能够了解历史,感受先辈的智慧与勇气,在心灵中种下文化自信的种子,这些充满正能量的作品也有助于培养儿童的责任感与担当精神。

在实践过程中,教师和家长应当根据儿童的心理特点,选择恰当的时机引入军人诗歌,比如在重要的纪念日,通过学习相关诗歌帮助儿童理解节日意义;在儿童遇到困难时,用“红军不怕远征难”这样的诗句给予鼓励;在日常生活中,通过朗朗上口的军旅儿歌培养良好的行为习惯。

值得注意的是,在向儿童传授军人诗歌时,应当注重情感熏陶而非机械记忆,让儿童在理解诗歌背景的基础上,自然而然地产生共鸣,这样才能真正发挥诗歌的教育功能,要鼓励儿童用自己的语言表达对诗歌的理解,甚至可以尝试创作简单的军旅题材童谣。

军人诗歌作为特殊的文学形式,其价值不仅在于文学本身,更在于其中蕴含的精神力量,将这些作品以适当的方式传递给儿童,既是对传统文化的传承,也是对儿童品格教育的创新,当孩子们用稚嫩的声音朗诵“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”时,他们不仅在学习优美的诗句,更在感受着跨越时空的民族气节,这种文化熏陶将在他们成长道路上留下深刻的印记,成为精神世界的重要组成部分。