高考语文试卷中,诗歌鉴赏部分始终是检验学生文学素养的重要环节,全国卷对古典诗歌的考查,不仅要求考生理解字面含义,更注重对作品整体意境、艺术手法及思想情感的把握,掌握科学的鉴赏方法,能帮助考生在有限时间内精准捕捉得分点。

理解诗歌的时空坐标 每首古典诗歌都是特定历史语境下的产物,了解作品创作背景与作者生平,如同获得解读诗意的钥匙,王维《山居秋暝》创作于晚年隐居蓝田时期,诗中“空山新雨后”的澄明境界,与作者深受禅宗影响的心境密不可分,杜甫《春望》中“国破山河在”的沉痛呐喊,需结合安史之乱的历史背景方能体会其厚重,这种时空定位不是简单的知识堆砌,而是建立作品与时代的精神联结。

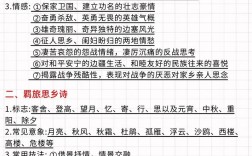

解析意象的象征系统 古典诗歌通过意象传递情感,形成独特的符号体系,李白笔下的“明月”常寄托思乡之情,陶渊明诗中的“秋菊”象征高洁品格,鉴赏时需要区分自然意象与人文意象:王勃“长江悲已滞”以江水写愁绪,是自然意象的人格化;陆游“零落成泥碾作尘”的梅花,则是人文意象的典型代表,掌握这些意象的固定内涵,能快速切入诗歌情感核心。

把握诗歌的结构艺术 古典诗歌讲究起承转合的结构美学,律诗中,首联起题,颔联承意,颈联转境,尾联合旨,许浑《咸阳城西楼晚眺》首联“一上高城万里愁”统领全诗,颔联“溪云初起日沉阁”承接愁绪的由来,颈联“鸟下绿芜秦苑夕”转入历史沉思,尾联“故国东来渭水流”将时空感慨推向深远,理解这种结构规律,有助于理清诗歌的脉络层次。

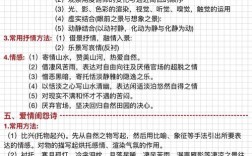

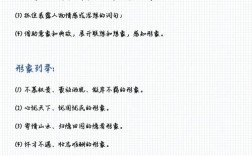

辨识表达技巧的精妙 全国卷常考查的表达技巧包括抒情手法、描写手法与修辞手法,李清照《声声慢》开篇“寻寻觅觅”十四叠字,兼有反复修辞与直接抒情双重特征,柳宗元《江雪》通篇白描,“孤舟蓑笠翁”的剪影式描写,与象征手法结合,构建出孤高境界,辨析技巧时应注意:抒情分直抒胸臆与间接抒情,描写有细节勾勒与全景渲染,修辞存在单一使用与综合运用。

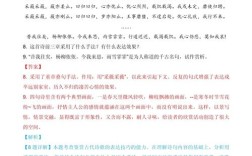

破解语言的多重意蕴 诗歌语言具有凝练性、跳跃性与多义性,韦应物《滁州西涧》“春潮带雨晚来急”一句,“急”字既写潮水态势,又暗合诗人焦灼心境,李商隐《锦瑟》中“沧海月明珠有泪”的意象组合,打破常规逻辑,需要读者在联想中完成意境重构,解读时应关注动词的动态感、形容词的色彩感、数词的夸张感,以及语序倒装带来的强调效果。

建立跨文本的互文联系 将单篇诗歌置于文学史脉络中考察,能获得更深刻的认知,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》对周瑜的追慕,与杜甫《蜀相》对诸葛亮的敬仰,形成英雄书写的双重变奏,王昌龄“秦时明月汉时关”的时间意识,在后来边塞诗中不断回响,这种比较阅读既能深化理解,也有助于应对全国卷中的对比鉴赏题型。

掌握应试的思维路径应建立“三步解读法”:先通读感知整体情感基调,再细读分析意象技巧,最后结合题目要求定向作答,赏析句子时,需完成从字面义到语境义再到情感义的层层深入,回答手法类题目,要准确命名手法,结合诗句具体分析,阐明艺术效果,组织答案时注意术语准确、层次清晰、言之有据。

古典诗歌是千年文心的当代回响,在应试技巧之外,更可贵的是培养与古人的精神对话能力,当考生能真正领会“落花人独立,微雨燕双飞”的意境之美,感受到“长风破浪会有时”的豪情壮志,诗歌鉴赏便不再是冰冷的答题过程,而成为跨越时空的文化传承,这种深层次的理解,往往也是获得高分的关键所在。