秋日黄昏,天边染着橘红与淡紫的交融,微风拂过庭院,几片梧桐叶悄然旋落,这般景致总让人想起杜牧那句“银烛秋光冷画屏”,千年前的夜色仿佛穿越时空,与此刻共鸣,古典诗词之所以动人,正因它们能用最凝练的文字,将瞬间定格为永恒,今天我们就以《秋夕》为引,探讨如何读懂一首诗,又如何让这些古老文字在当代生活中焕发新生。

诗篇溯源:杜牧笔下的秋夜独语

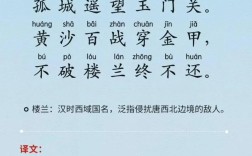

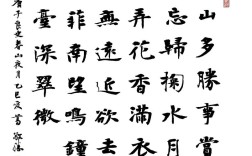

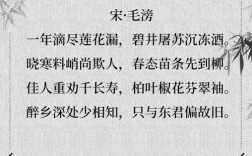

“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤,天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”这首七绝出自晚唐诗人杜牧《樊川文集》,杜牧生活在九世纪中叶,当时唐王朝经历安史之乱后日渐衰微,官场腐败与藩镇割据成为时代底色,诗人曾任中书舍人等职,亲历朝堂风云变幻,作品中常隐含着对世事的洞察与无奈。

《秋夕》的创作背景历来有两种解读:一说为诗人借宫怨题材抒怀,另一说则认为是杜牧晚年闲居时的即景之作,从“轻罗小扇”这一意象看,确实延续了汉代班婕妤《团扇诗》的隐喻传统——秋日团扇终将被弃,暗喻才士不遇的处境,但若结合杜牧生平,更可能是在某个真实秋夜,诗人见流萤飞舞、星河璀璨,将个人心境与自然景象交融而成,这种虚实相生的创作手法,正是中国古典诗歌的精髓所在。

解码诗语:意象系统的构建艺术

要真正理解《秋夕》,需掌握古典诗词的意象解读方法,诗中四个核心意象构成完整意境链:

- 冷色调的室内场景(银烛、秋光、画屏)奠定孤寂基调,烛光与屏风在秋夜里泛着寒光,视觉温度与心理感受浑然一体

- 动态的生命痕迹(扑流萤)打破静谧,萤火虫的短暂光亮与团扇的挥动形成微妙对比,暗示对温暖的徒劳追寻

- 空间转换(天阶)将视线引向苍穹,石阶的冰凉触感通过通感手法强化了环境特征

- 宇宙视角(牵牛织女星)以神话反衬现实,星宿的永恒相爱对照着人间的孤独守望

这种意象组合不是简单堆砌,而是遵循着情感逻辑的递进,从封闭空间到开放星空,从具体物象到抽象神话,诗人的情绪在二十八字中完成起承转合,当代读者欣赏时,不妨用“画面重建法”:在脑海中逐句绘制场景,注意色彩搭配(银白/幽蓝/暖黄)、动静关系(静立/扑闪/凝视)、空间层次(室内/台阶/天空),如此便能触碰到文字背后的情感脉动。

创作密码:格律与修辞的匠心

作为七言绝句,《秋夕》严格遵循平仄规律,首句“平仄平平仄仄平”如秋虫低吟,二句“平平仄仄仄平平”似扇舞风生,三句“平平仄仄平平仄”若夜露凝阶,末句“仄仄平平仄仄平”恰星汉流转,这种声韵节奏与内容高度契合,朗读时能感受到寒意渐浓的过程。

更精妙的是诗中隐喻的运用:“轻罗小扇”既可指实物,也可解读为持扇人——古代常以秋扇见捐比喻失宠女子或怀才不遇者;“牵牛织女”既是星象,又暗示着相隔两地的思念,这种多层意蕴使得短短四句诗能够承载复杂的人生况味,现代诗歌创作虽不必严守古格律,但学习这种“言在此而意在彼”的表达技巧,仍能提升文字的张力。

古今对话:传统诗教的当代转化

在信息爆炸的今天,古典诗词的价值不仅在于审美体验,更在于它们提供了一种生命智慧的参照系,当我们重读《秋夕》,至少可以收获三重现代启示:

- 孤独的审美化:诗人将孤寂情绪转化为对星空的凝望,教会我们如何将负面情感升华为艺术体验

- 微观宇宙观:从画屏流萤到银河星斗,展现了中国文化“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的思维特质

- 时空超越性:千年后我们仍能被同样的秋夜触动,证明真挚情感能突破时代隔阂

建议读者尝试“古诗新用”的实践:在秋夜漫步时默诵相关诗句;用手机拍摄具有诗意的夜景并配以摘句;甚至将“卧看牵牛织女星”的意境转化为阳台观星的家庭仪式,让古诗词不再只是书本知识,而成为滋养日常生活的清泉。

暮色渐深,窗外又见疏星点点,杜牧当年看见的牛郎织女星,此刻依然悬于天际,那些被诗句浸润的秋夜,终将在某个时刻与我们相遇——或许是在茶香氤氲的阅读时分,或许是在旅途偶遇的旷野星空,又或许只是在寻常日子里,忽然领会了某种难以言传的心境,古典诗词最珍贵的馈赠,正是这份跨越千年的心灵共振,让我们在喧嚣世界中,始终保持对美的敏感与对生命的沉思。