诗歌是中华文化瑰宝中璀璨的明珠,它以凝练的语言承载着千年的情感与智慧,当我们走进2016年的诗歌鉴赏视野,会发现解读一首诗需要从多个维度展开探索,如同打开一扇扇通往不同时空的窗口。

溯源:文字深处的历史印记

每首诗词都扎根于特定的土壤,李白的《将进酒》诞生于盛唐的繁华与开放,其豪放洒脱与当时包容的社会风气密不可分;杜甫的“三吏三别”则刻录了安史之乱后民间的苦难,字里行间透出时代的沉重,了解作品出处不仅是为了确认创作时间,更是为了捕捉那些在文字间流淌的历史气息,苏轼《赤壁赋》中“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”的慨叹,若脱离他贬谪黄州的背景,便难以体会其中从失意到超脱的心路历程。

诗词的流传过程同样值得关注。《全唐诗》收录四万八千多首作品,每一首能够穿越时空留存至今,都经历了无数文人的甄选与传承,这些跨越朝代的抄录、刊印与评点,本身便构成了一部独特的接受史。

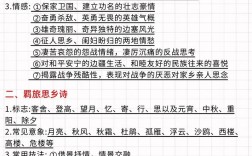

创作者:灵魂与时代的交融

诗人将生命体验淬炼成诗句,陶渊明归隐田园后写下“采菊东篱下,悠然见南山”,其淡泊源于对官场生活的真切厌倦;李清照前期词风清丽婉约,经历靖康之变后转为沉郁苍凉,这种转变是她个人命运与国家兴亡交织的必然结果。

理解诗人需要超越简单的生平罗列,进入他们的精神世界,王维晚年诗作中渗透的禅意,与他长期修习佛学密切相关;辛弃疾词中频繁出现的刀剑意象,则源自他作为军事将领的独特经历,这些生命轨迹的烙印,使他们的作品具有不可复制的个性。

创作情境:灵感的源泉

诗词往往是特定情境下的产物,柳宗元《江雪》中“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的孤绝画面,创作于他参与永贞革新失败被贬期间,那不仅是自然景色的描写,更是他政治处境与内心状态的投射,王勃《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的千古名句,则是在滕王阁宴会上即兴创作而成,展示了他敏捷的才思。

有些作品需要结合具体事件解读,白居易《长恨歌》以唐玄宗与杨贵妃爱情故事为题材,既有对爱情的歌颂,也隐含了对朝政的讽喻,这种复杂情感的拿捏,反映了诗人作为士大夫的双重身份。

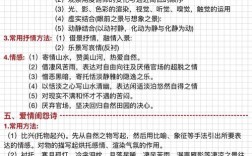

品读方法:进入诗歌的路径

鉴赏诗歌需要掌握正确方法,首先是反复吟诵,通过声音感受诗歌的韵律之美,古典诗词的平仄、对仗、押韵构成了独特的音乐性,只有在朗读中才能完全体会。

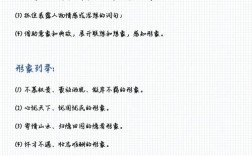

捕捉意象,中国古典诗词擅长通过意象传递情感,“月”常与思乡相连,“柳”多寓离别之情,“菊”象征高洁品格,这些意象经过长期使用,已形成了一套丰富的象征系统。

体会意境,意境是意象与情感的融合,如马致远《天净沙·秋思》中,多个意象组合成一幅苍凉的秋日图景,将游子的愁思表现得淋漓尽致。

知人论世,将作品放回创作的历史语境中,理解诗人的创作动机和情感指向,这样才能避免以今人之心度古人之腹。

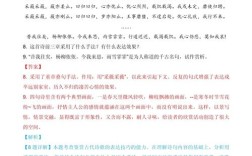

艺术手法:诗歌创作的技艺

古典诗词的艺术手法丰富多彩,比喻能使抽象情感具象化,李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”将愁绪化为滚滚江水;象征赋予物象深层含义,于谦《石灰吟》中“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”的表白,通过石灰的制作过程展现了坚贞品格。

用典是古典诗词的重要特色,李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”连用两个典故,营造出迷离恍惚的艺术效果,了解这些典故的出处和含义,是理解这类诗歌的关键。

虚实相生也是中国古典诗歌的特色,李白《梦游天姥吟留别》中,将现实与梦境交织,创造出奇幻的艺术世界,这种虚实结合的手法,拓展了诗歌的表现空间。

现代价值:古典与当下的对话

古典诗词的价值不仅在于它们的文学成就,更在于它们对当代生活的启示,在快节奏的现代社会,陶渊明“结庐在人境,而无车马喧”的生活态度,为人们提供了一种精神参照;苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达,启示我们如何面对生活中的困境。

诗歌中蕴含的审美体验能够丰富现代人的精神生活,王维山水诗中的静谧之美,可以帮助都市人获得心灵的片刻宁静;杜甫忧国忧民的情怀,则培育着读者的社会责任感。

通过2016年的诗歌鉴赏,我们不仅学会了如何解读古典诗词,更重要的是建立了一种与传统文化对话的能力,每一首经典诗词都是一次心灵的邀约,等待我们用自己的人生阅历去完成这场跨越时空的交谈,当古老的诗句在当下生活中找到新的共鸣,传统文化的生命力便得以延续,这正是诗歌鉴赏的终极意义。