《论语》作为儒家经典,记录了孔子及其弟子的言行,其中关于诚信的论述犹如璀璨明珠,跨越两千五百余年依然照耀人心,这些箴言不仅是古代士人的修身准则,更为当代人提供了立身处世的智慧明灯。

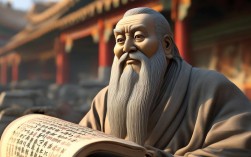

仁者的基石:诚信在儒家体系中的核心地位

孔子将“信”视为人格养成的重要元素。《论语·为政》篇明确指出:“人而无信,不知其可也,大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”这句话通过车辕与横木衔接处的销钉作比,生动揭示了诚信对于人格完整的关键作用,在缺乏契约制度的农耕文明中,人际信任构成了社会运转的纽带,孔子此论正是对这种价值的高度提炼。

子贡曾向孔子请教治国之道,孔子提出“足食、足兵、民信”三大要素,当被迫只能保留其一时,孔子的选择振聋发聩:“民无信不立。”在儒家政治哲学中,政府公信力比军备粮食更为根本,这种思想与现代政治学中“合法性源于信任”的理论不谋而合。

知行合一:诚信理念的实践智慧

《论语·学而》篇记载了曾子每日“吾日三省吾身”的修养方法,其中首要两条“为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?”将诚信分解为职业伦理与交友之道两个维度,这种每日反思的机制,构建了道德自律的完整闭环。

在言语规范方面,孔子提出“言必信,行必果”的行为准则,同时强调“讷于言而敏于行”的审慎态度,他反对轻诺寡信,在《论语·里仁》中告诫:“古者言之不出,耻躬之不逮也。”这种对言说与行动落差的耻感文化,形成了防止失信的内在约束机制。

子夏作为孔门后学,进一步发展了诚信观:“与朋友交,言而有信。”这句话虽简洁,却构建了儒家关系伦理的核心——将信用作为友谊的基石,这种理念至今仍是中国人际交往的基本准则。

古今对话:传统诚信观的现代转化

在商业文明高度发展的今天,《论语》诚信观依然具有鲜活生命力,现代企业将“民无信不立”转化为品牌建设的核心理念,将信用视为无形资产,个人职业生涯中,“人而无信,不知其可”的训诫警示着职业信用的重要性,与当代职业伦理高度契合。

教育领域同样能汲取传统智慧,孔子因材施教的教育方法启示我们,诚信教育需要根据不同对象采取差异化方式:对儿童重在行为习惯养成,对青少年侧重价值观塑造,对成年人则强调社会责任担当。

融入日常:诚信箴言的实践路径

将《论语》诚信观融入现代生活,可从多个层面着手,在个人修养方面,建立每日反思机制,检视自身言行一致性;在家庭教育中,通过讲述“曾子杀彘”等经典故事,培养子女的守信意识;在组织管理中,将“民信”理念转化为制度建设,建立透明公正的规则体系。

社交网络时代,诚信被赋予新的内涵,匿名环境更需坚守“言忠信”的原则,虚拟交往仍要遵循“与朋友交,言而有信”的古训,信息传播速度的几何级增长,使得个人信用的积累与损耗都前所未有地加速,这反而让传统诚信观的价值更加凸显。

东西方诚信观的互补与融合

值得注意的是,儒家诚信观与西方契约精神各有侧重,前者基于道德自觉和关系伦理,后者依托法律制度和外部约束,在全球化背景下,二者正逐渐融合:既需要内化于心的道德修养,也需要外化于行的制度保障,这种融合创造了更为健全的信用体系,推动社会向更高信任度发展。

《论语》中的诚信智慧,历经时代变迁依然闪耀着不朽光芒,这些箴言不是束之高阁的古董,而是能够指导日常行为的活智慧,在物质丰裕的今天,精神世界的充实更需要这些古老智慧的滋养,当我们面对复杂社会关系时,孔子的教诲如同指南针,帮助我们在道德迷宫中找到方向,诚信不仅是个人的品德基石,更是社会良性运转的润滑剂,在快速变化的时代,坚守这份价值或许正是应对不确定性的最好方式。