诗歌,是语言凝练而成的星光,在时间的长河里闪烁,当“我”这个字落入现代诗歌的土壤,它便不再是简单的自称,而成为一扇通往内在宇宙的窗口,现代诗歌中的“我”,既是叙述的起点,也是情感的归宿,它承载着个体经验与普遍人性的交织。

现代诗歌中“我”的觉醒与流变

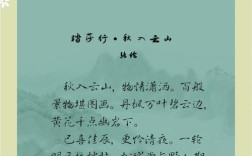

古典诗词中的“我”,多隐于山水之后,托物言志,情感表达含蓄而克制,如李白“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的豪情,其“我”仍是士人情怀的集体投射,现代诗歌的转折,始于五四新文化运动,胡适《尝试集》中“我”的直言不讳,打破了古典的含蓄传统,真正让“我”完成现代性蜕变的,是郭沫若。《天狗》中“我是一条天狗呀!/我把月来吞了,/我把日来吞了”的呐喊,使“我”成为充满原始生命力的巨人,这是个体意识挣脱封建束缚的象征。

此后,“我”在现代诗歌中呈现出多元面貌,徐志摩的“我”充满浪漫与忧伤,“我是天空里的一片云,偶尔投影在你的波心”;戴望舒的“我”在雨巷中彷徨,结着愁怨;艾青的“我”则与土地和人民紧密相连,“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”,至朦胧诗派,北岛以“我不相信”完成对历史的质疑,顾城则以“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它寻找光明”让“我”成为一代人的精神肖像。

创作背景与个体经验的熔铸

理解现代诗歌中的“我”,必须回到其诞生的历史现场,闻一多《死水》中的“这是一沟绝望的死水,/清风吹不起半点漪沦”,其“我”的绝望与愤怒,源自对旧中国沉沦的切肤之痛,穆旦在战争年代写下的“我的全部努力/不过完成了普通的生活”,我”的无奈与坚韧,是知识分子在时代洪流中处境的真切写照。

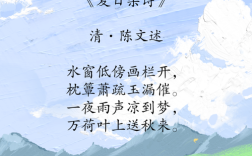

九叶派诗人郑敏的《金黄的稻束》,“金黄的稻束站在/割过的秋天的田里”,诗人通过“我”的凝视,将母亲的疲倦与稻束的静默融为一体,完成对生命价值的沉思,这种“我”的视角,既是个体的瞬间感悟,又超越了个人情感,抵达普遍的人类经验。

艺术手法与“我”的多重维度

现代诗歌通过多种艺术手法,拓展了“我”的表现空间。

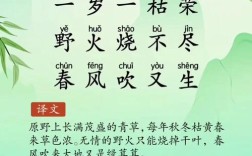

意象的营造是核心手段,海子《面朝大海,春暖花开》中,“从明天起,做一个幸福的人/喂马,劈柴,周游世界”,这个“我”通过对简单生活意象的铺陈,反而凸显出现实中幸福的难以企及,形成强烈的艺术张力。

隐喻与象征的运用让“我”获得更深广的意涵,翟永明的《女人》组诗中,“我”常常与女性历史命运交织,“我,一个狂想,充满深渊的魅力/偶然被你诞生”,这里的“我”既是具体女性,也是女性群体的象征。

语言的陌生化处理刷新了“我”的表达,于坚的《零档案》以冰冷的物化语言记录“我”的成长,消解了传统抒情诗中“我”的浪漫光环,展现出后现代语境下主体性的碎片化。

进入现代诗歌的路径与方法

阅读现代诗歌,需要建立与诗中“我”的对话关系,放弃对“标准答案”的执着,现代诗歌的“我”往往是多义的,北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,/高尚是高尚者的墓志铭”,我”的态度既可以是愤怒的控诉,也可以是冷峻的观察。

注重整体氛围的感知,不要急于拆解单个意象,而应感受诗歌通过“我”所营造的情感场域,如舒婷的《致橡树》,“我如果爱你——/绝不像攀援的凌霄花,/借你的高枝炫耀自己”,这个“我”所传达的独立平等的爱情观,需要通过整首诗的意象群来体会。

建立个人联想,读者自身的生命经验与诗中的“我”相遇时,会产生独特的化学反应,读顾城的“草在结它的种子/风在摇它的叶子/我们站着,不说话/就十分美好”,每个读者都能从这个“我”中,回想起自己生命中那些静谧而美好的时刻。

诗歌中“我”的当代价值

在信息爆炸的今天,现代诗歌中的“我”提供了一种抵抗异化的力量,当我们被各种外部声音淹没时,诗歌让我们回归内心的寂静,聆听真实的自己,余秀华诗歌中那个摇摇晃晃的“我”,既是对身体局限的抗争,也是对爱情与自由的炽热渴望,这种真实得近乎粗粝的“我”,恰恰触动了时代的精神神经。

诗歌创作本身,也成为当代人自我疗愈的方式,通过书写“我”的困惑、痛苦与欢欣,我们完成对自身情感的梳理与接纳,这种创作不必追求技艺的精湛,其价值在于过程的真实。

现代诗歌中的“我”,如同一枚多棱的宝石,每个时代、每个读者都能从中看见不同的光芒,它始于个人,却通向众生;它根植于当下,却指向永恒,在这个强调连接的时代,诗歌提醒我们:最重要的连接,是与内心深处那个真实自我的连接,当我们在诗行中认出自己,便在这一刻与所有寻找灵魂栖息地的人们相遇,诗歌不死,因为它所叩问的,始终是人心。