诗歌,是语言凝练而成的琥珀,包裹着千百年来的情感与哲思,当文字挣脱日常表达的桎梏,以特定的节奏、韵律和意象重新组合,便诞生了这种独特的文学形式,它不仅是个人情感的出口,更是时代风貌与文化精神的镜像。

诗歌的源流与演变

诗歌的起源几乎与人类语言同步,最早的诗歌并非书写于纸上,而是口耳相传的吟唱。《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的民间歌谣、宫廷雅乐与宗庙颂歌。“关关雎鸠,在河之洲”不仅是自然景象的描绘,更是先民情感的质朴表达,这些作品大多没有明确的作者署名,是集体创作与时代共鸣的产物。

到了战国时期,以屈原《离骚》为代表的楚辞,将个人命运与国家兴衰紧密相连,开创了浪漫主义诗歌的先河。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的慨叹,至今读来仍令人动容,这种将个人情感与社会责任融合的创作方式,奠定了中国诗歌“诗言志”的传统。

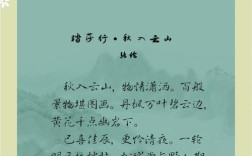

唐宋时期,诗歌艺术达到巅峰,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”展现的是盛唐的豪迈气魄;而杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则记录了战乱带来的民生疾苦,这些作品不仅是文学经典,更是研究当时社会的重要史料,每位诗人的创作都与其生活经历密不可分——李白的漫游、杜甫的漂泊、苏轼的贬谪,都成为他们诗歌创作的源泉。

诗歌创作的深层逻辑

诗歌创作远不止于华丽辞藻的堆砌,它是一套完整的艺术体系,包含着严谨的创作法则。

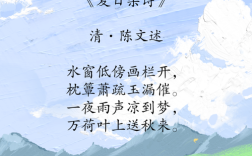

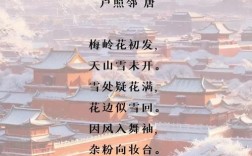

格律是诗歌的骨架,近体诗对平仄、对仗、押韵有着严格规定,比如王之涣《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流”,不仅意象壮阔,平仄交替也形成天然的韵律美,这种形式上的约束,反而激发了诗人更大的创造力。

意象是诗歌的灵魂。“月”不仅是天体,更是思乡的寄托;“柳”不止是植物,还是离别的象征,李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,通过日常物象传递出刻骨铭心的情感,这些意象经过历代诗人的反复运用,已形成具有文化共识的符号系统。

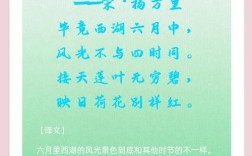

现代诗歌虽在形式上更为自由,但内在的节奏感和意象营造依然至关重要,徐志摩“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,用重复的韵律营造出缠绵的意境;海子“面朝大海,春暖花开”则以简洁意象构建出理想的生活图景。

诗歌鉴赏的多元视角

理解诗歌需要从多个维度入手,创作背景是解读诗歌的重要参考,了解李煜从君主到囚徒的身份转变,才能深刻体会“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”中蕴含的亡国之痛,同样,知晓艾青在战争年代的流离经历,才能读懂“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”的深情。

艺术手法是诗歌鉴赏的关键,比喻、拟人、象征等修辞手法在诗歌中运用极为普遍,贺知章“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,新颖别致;王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,作为动词使用,让整个画面瞬间生动起来。

结构安排也值得细细品味,古典诗歌讲究起承转合,现代诗歌注重内在逻辑,舒婷《致橡树》通过木棉与橡树的对话,层层推进,完整表达了独立平等的爱情观。

诗歌在当代的价值重构

在信息爆炸的今天,诗歌看似小众,却有着不可替代的价值。

诗歌是语言精炼的典范,在碎片化阅读成为常态的当下,诗歌教会我们如何用最少的字表达最丰富的内容,这种能力对提升现代人的表达能力大有裨益。

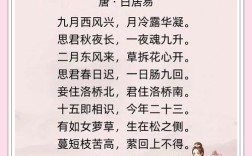

诗歌是情感教育的良师,通过阅读不同时代、不同境遇的诗歌,我们能够更好地理解人类情感的复杂性,培养共情能力,当我们读着纳兰性德“人生若只如初见”的感叹,或顾城“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”的宣言,实际上是在与古今中外的灵魂对话。

诗歌更是文化传承的载体,每一首经典诗歌都承载着特定的文化密码,从“蒹葭苍苍,白露为霜”的远古呼唤,到“俱往矣,数风流人物,还看今朝”的现代豪情,诗歌串联起中华文明的精神脉络。

将诗歌融入现代生活,不必拘泥于形式,它可以是晨读时的片刻宁静,可以是社交平台上的个性签名,也可以是面对困境时的精神支撑,重要的是,我们要找到与个人生命体验产生共鸣的诗句,让古老的诗意在新的时代焕发生机。

诗歌从来不是遥不可及的艺术形式,它存在于每个被文字打动瞬间,存在于对美好事物的真切感受中,当我们学会用诗意的眼光看待世界,平凡的生活也会绽放出不寻常的光彩,在这个追求效率的时代,或许我们更需要诗歌的滋养——它让我们在奔波中暂停片刻,重新发现被忽略的美好,找回与内心对话的能力。