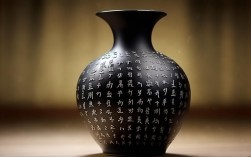

诗歌,是语言凝练而成的星光,在时间的长河里恒久闪烁,它不仅仅是分行排列的文字,更是情感、思想与音韵高度融合的艺术结晶,要真正读懂一首诗,让它的光芒照进内心,需要我们像考古学家一样,耐心地拂去历史的尘埃,探寻其肌理与脉络。

溯源:在时代的土壤中寻找诗的根茎

每一首传世诗词,都不是凭空产生的孤本,它深深扎根于特定的时代土壤,是诗人对个人命运、社会变迁乃至宇宙哲思的即时映照,了解其出处与创作背景,是解锁诗意的第一把钥匙。

以南宋诗人陆游的《示儿》为例,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”这沉痛悲壮的临终嘱托,如果脱离了金兵南侵、中原沦陷、南宋朝廷偏安一隅的历史背景,便难以体会其中刻骨铭心的家国之痛与未竟之志,这首诗的“出处”,正是那个风雨飘摇的时代与诗人毕生的收复之志。

同样,南唐后主李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”这无尽的哀愁,源于他从一国之君沦为阶下之囚的巨变,词句的“出处”,是他用血泪浸泡的囚徒生涯,不了解他从宫廷的奢靡到亡国的屈辱这巨大的人生落差,就很难读懂他后期词作中那种深沉的、穿透时空的悲凉。

当我们接触一首古典诗词,第一步应是探寻它诞生于何时、何地、何种境遇,这背景知识如同画面的底色,能立刻让诗中的意象和情感变得立体而饱满。

观人:在作者的命运里读懂诗的灵魂

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者人格与情怀的投射,诗人的生平经历、性格特质和思想观念,会直接决定其作品的风格与境界,读诗,也是在读人。

盛唐的李白与杜甫,被并称为“李杜”,却呈现出截然不同的诗歌风貌,李白的诗,飘逸豪放,充满浪漫的想象,“天生我材必有用,千金散尽还复来。”这与他遍访名山、求仙学道、笑对权贵的经历和道家思想影响密切相关,读他的诗,能感受到一种冲破束缚、追求绝对自由的生命力。

而杜甫的诗,则沉郁顿挫,紧扣现实,“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”他一生坎坷,历经安史之乱,目睹民间疾苦,其诗作充满了忧国忧民的儒家情怀,他的诗句,仿佛是用颤抖的笔触为那个时代写下的“诗史”,了解李白的“仙气”与杜甫的“接地气”,我们便能更深刻地理解,为何同样面对山水,李白写出的是“飞流直下三千尺”,而杜甫写下的是“国破山河在,城春草木深”。

析法:在精妙的技艺中品味诗的韵味

诗歌之所以动人,除了深厚的内蕴,还在于其精湛的艺术手法,这些手法是诗人锻造情感的利器,也是我们欣赏诗歌美学价值的重要维度。

- 意象与意境:意象是融入诗人主观情感的客观物象,如马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,几个意象的组合,便营造出旅人秋日思乡的萧瑟苍凉的意境,意境是诗歌创造的艺术空间,能让读者身临其境,产生无限遐想。

- 赋比兴:这是中国古典诗歌创作的经典手法。“赋”是平铺直叙,“比”是打比方,“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《诗经·关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,自然而又含蓄。

- 用典与象征:诗人常引用历史故事、神话传说(用典)或借用特定事物(象征)来含蓄地表达思想感情,李商隐的诗歌就以用典精深、象征意味浓厚而著称,使其作品意蕴幽深,耐人寻味。

- 节奏与韵律:诗歌的音乐性来自于其节奏和韵律,平仄的交错、押韵的回环,构成了诗歌内在的律动,朗读古典诗词时,若能细心体会其声律之美,便能感受到那种抑扬顿挫、朗朗上口的独特魅力。

致用:在生命的行进中与诗同行

诗歌并非束之高阁的古董,它完全可以融入我们的日常生活,成为滋养精神、表达情感的活水。

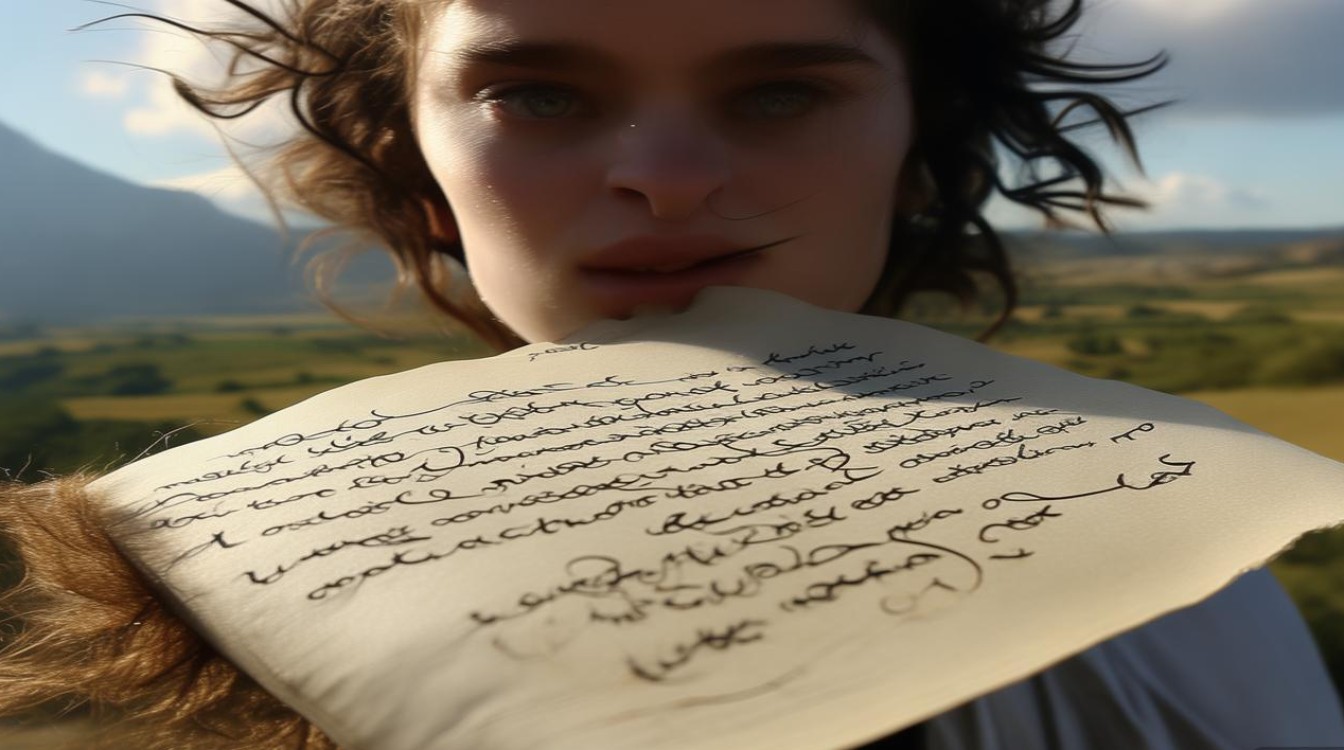

在个人修养上,诗歌是情感的容器,当我们欣喜时,可以吟诵孟郊的“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”;当我们失意时,苏轼的“一蓑烟雨任平生”能给予我们豁达的力量;当我们思念远方亲人时,苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”便是最好的共情,诗歌教会我们如何命名和安放那些复杂微妙的情感。

在人际交往中,恰当的诗词引用能极大提升表达的深度与文雅,在书信或致辞的结尾,用上一句“海内存知己,天涯若比邻”,远比简单的“再见”更显情谊深厚,描绘美景时,一句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的意境,远胜于苍白的“真美”。

更重要的是,诗歌能提升我们对世界的感知力,它训练我们像诗人一样,去观察一草一木的枯荣,去聆听风声雨声中的韵律,去体味平凡生活中的诗意瞬间,当我们具备了这种“诗眼”,生活便不再是日复一日的重复,而充满了发现的乐趣和审美的愉悦。

归根结底,阅读诗歌是一场跨越时空的对话,我们通过探寻其出处、了解其作者、分析其手法,最终是为了让这些古老的文字在当下焕发出新的生命力,不必将读诗视为一项艰巨的学习任务,它可以是一种闲暇时的品味,一种困境中的寻求,一种与美好心灵的相遇,当你真正静下心来,与一首诗对视,你会发现,眼里有诗歌的人,心中自有山河。