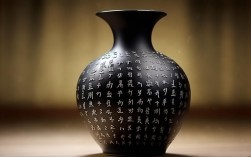

诗歌,是中华文明绵延数千年的瑰宝,它用最凝练的语言,勾勒最深邃的意境,承载最厚重的情感,一首流传千古的诗篇,其魅力不仅在于精妙的词句,更在于它与其创作者——诗人之间,那种密不可分的联系,理解诗歌,从了解作者开始,是通往古典文学堂奥的必经之路。

诗与人合:作者是诗歌的灵魂底色

我们常说“文如其人”,在诗歌领域,这一点体现得尤为深刻,诗人的生平经历、性格气质、思想观念,如同基因一般,深深烙印在其作品之中,构成了诗歌独特的灵魂底色。

以盛唐两位并立的诗歌高峰——李白与杜甫为例,李白的诗,想象瑰丽,语言奔放,“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,充满了浪漫主义的激情与超凡脱俗的仙气,这与他一生漫游、求仙访道、不慕权贵的经历和豪放不羁的性格息息相关,读他的诗,我们能感受到一个挣脱世俗束缚、追求绝对自由的灵魂。

而杜甫的诗,则沉郁顿挫,心系苍生,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,充满了现实主义的关怀与忧国忧民的情怀,这与他历经安史之乱、颠沛流离、目睹民间疾苦的人生紧密相连,读他的诗,我们看到的是一个将个人命运与国家兴亡紧紧捆绑在一起的深沉身影。

当我们接触一首诗,第一个问题不应仅仅是“它写了什么”,而应是“是谁写了它”,了解作者的生平梗概,就如同拿到了解读诗歌情感密码的钥匙。

时与境迁:创作背景是诗歌的时空坐标

任何文学作品都是特定时代的产物,诗歌更是时代风云在诗人心灵镜面上的投射,创作背景,为诗歌提供了精确的时空坐标,让我们能更准确地把握其内涵。

创作背景主要包括时代背景与个人境遇两个层面。

时代背景指诗歌产生时的社会、政治、经济、文化大环境,南宋时期,山河破碎,民族危亡,这样的时代背景催生了陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的临终牵挂,也造就了辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的悲壮豪情,不了解南宋的偏安与屈辱,就难以深刻体会这些词句中饱含的血泪与愤懑。

个人境遇则指诗人在创作该作品时的具体生活状态、仕途起伏、所处地点及所遇事件,苏轼的《水调歌头·明月几时有》,词前小序明确写道:“丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。” 了解这是他在政治上失意,外放密州,与弟弟苏辙七年未聚的中秋之夜所写,我们才能懂得“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”中所蕴含的不仅是兄弟相思,更是对人生际遇的豁达与和解。

探究诗歌的出处与背景,就是将诗作放回它原有的历史语境中,进行“情景还原”,从而避免脱离实际的过度解读。

技与法彰:创作手法是诗歌的审美骨架

诗歌之所以为诗歌,在于它拥有区别于其他文体的独特艺术表现手法,这些手法是诗人构建意象、抒发情感、营造意境的技术手段,是诗歌审美的骨架。

意象与意境 意象是融入了诗人主观情感的客观物象,如“月亮”本身是一个物象,但在诗人笔下,它可以成为思乡的意象(“举头望明月,低头思故乡”),也可以成为团圆的象征(“海上生明月,天涯共此时”),多个意象的组合,便构成了意境,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”一连串意象的铺陈,共同渲染出一幅凄凉、萧瑟的秋日图景,奠定了全诗哀愁的基调。

赋、比、兴 这是《诗经》以来最传统的诗歌创作手法。

- 赋:平铺直叙,直接陈述,如“死生契阔,与子成说,执子之手,与子偕老。”

- 比:比喻,借此物喻彼物,如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”(李煜)

- 兴:先言他物,以引起所咏之词,如“关关雎鸠,在河之洲”引出“窈窕淑女,君子好逑”。

韵律与对仗 古典诗歌,尤其是近体诗(格律诗)和词,对平仄、押韵、对仗有严格的要求,这些格律规则虽然带来束缚,但也创造了独特的音乐美和形式美,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅画面清新,对仗也极为工整,读来朗朗上口,富有节奏感。

用典 即引用历史故事、神话传说或前人诗句,巧妙地用典,可以增加诗歌的文化厚度和内涵,达到言简意丰的效果,辛弃疾是用典的高手,他的《永遇乐·京口北固亭怀古》一连用了多个典故,借古人之酒杯,浇自己心中之块垒,抒发了复杂的爱国热情与忧愤。

今与古通:诗歌在现代生活中的应用

古典诗歌并非博物馆里的陈列品,它鲜活地存在于我们的现代生活之中,学会运用诗歌,能让我们的精神世界更为丰盈。

- 提升语言表达:在演讲、写作中恰当地引用诗句,能瞬间提升文采,使表达更具说服力和感染力,描述坚韧不拔的精神,可以用“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”;形容新生事物的强大生命力,可以用“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

- 滋养个人修养:诗歌是情感的陶冶和智慧的启迪,失意时,读读李白“天生我材必有用,千金散尽还复来”,能获得激励;浮躁时,品品陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,能寻得内心的宁静,诗歌教会我们如何面对生活的起落,如何发现平凡中的美。

- 构建文化认同:诗歌是中华民族共同的文化记忆和情感纽带,中秋时节,我们共吟“但愿人长久,千里共婵娟”;春节时分,“爆竹声中一岁除”的场景虽已变迁,但辞旧迎新的情怀不变,通过诗歌,我们与千年前的先辈产生共鸣,感受到身为中华儿女的文化归属感。

欣赏一首诗歌,是一次跨越时空的对话,我们循着作者的笔触,走进他身处的时代,感受他的悲欢离合,再通过解析其精妙的艺术手法,最终将这份跨越千年的感动与智慧,内化为自身修养的一部分,并巧妙地应用于当下,这个过程,不仅是知识的积累,更是情感的共鸣与生命的升华,诗歌的生命力,正有赖于每一位读者这般真诚而深入的解读与传承。