诗歌,是语言凝练出的露珠,折射着千年的月光与尘世烟火,当一首诗被轻轻安放在生活的某个角落,它便不再是故纸堆里的标本,而成为可以触摸的呼吸与心跳,让我们一同走进诗歌的幽静回廊,探寻如何让这些古老的文字,在现代生活的角落里重新焕发生机。

溯源:从时光深处走来的诗行

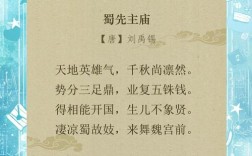

一首诗的诞生,往往不是孤立的灵感闪现,而是时代、个人与文字的一场盛大相遇。

以南宋诗人陆游的《示儿》为例。“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”这沉痛悲壮的临终嘱托,其力量正源于它特殊的创作背景,彼时,中原沦陷,宋室偏安,而诗人一生力主抗金,却屡遭挫折,这首绝笔诗,写于他生命最后的时刻,浓缩了其毕生的信念、无尽的遗憾以及对国家未来的深切期盼,不了解这“靖康之耻”后的山河破碎,不了解陆游近一个世纪的执着坚守,便难以体会这二十八字背后那超越个人生死的家国重量。

同样,南唐后主李煜的词,其艺术魅力的迸发,恰恰源于他人生境遇的剧变,亡国前,他的词是“绣床斜凭娇无那”的宫廷享乐;亡国后,则是“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”的深哀巨痛,正是从一国之君到阶下之囚的极端经历,让他的词作突破了花间词的藩篱,将个人悲剧升华为对人类普遍苦难的咏叹,读他的词,我们触摸的不仅是一个失意君主的悲伤,更是一个灵魂在命运洪流中的战栗与觉醒。

当我们试图理解一首诗,第一步便是回到它的历史现场,去感受作者的呼吸与时代的脉搏,这并非枯燥的考据,而是与另一个灵魂建立连接的桥梁。

品析:藏于文字肌理的艺术密码

诗歌的魅力,不仅在于它说了什么,更在于它如何言说,古典诗词拥有一套精妙的表现手法,它们是诗人编织意境的密码。

意象,是诗歌的基本建构单位,它不是简单的景物描写,而是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》便是意象组合的典范:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。”短短几句,多个意象并置,无需赘言,一幅苍凉、萧瑟的秋日羁旅图便跃然纸上,旅人的愁思弥漫在每一个意象之中。

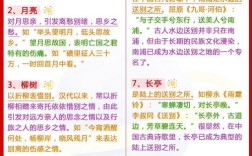

典故,是诗歌与历史、与前人文本的对话,恰当用典,能以最经济的字句,唤起丰富的联想,苏轼在《江城子·密州出猎》中化用“亲射虎,看孙郎”的典故,以少年英雄孙权自比,瞬间将其豪情万丈、渴望建功立业的雄心壮志表达得淋漓尽致,理解典故,就如同拿到了打开诗歌深层意蕴的另一把钥匙。

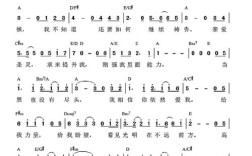

韵律与对仗,则赋予了诗歌音乐性与建筑美,格律诗的平仄交替,抑扬顿挫,读来如乐章般悦耳,而对仗,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅在内容上形成工整的对应,在视觉上也呈现出一种均衡和谐的美感,这些形式上的讲究,是汉语诗歌独有的艺术瑰宝。

融入:让诗意栖息于日常角落

理解了诗歌的来龙去脉与艺术手法后,最关键的一步,是让它从书本中走出来,融入我们的生活,在现实的角落里找到它的位置。

其一,作为个人修养的滋养。 在繁忙的间隙,或是静谧的夜晚,独自诵读一首契合心境的诗,是一种极佳的精神按摩,当你感到孤独时,李白的“举杯邀明月,对影成三人”或许能带来一种奇特的慰藉与旷达;当你历经坎坷,吟诵一句苏轼的“一蓑烟雨任平生”,那股超然与豁达的力量会悄然注入心田,诗歌在此刻,成为安顿情绪的港湾。

其二,作为社交表达的升华。 在特别的时刻,引用一句贴切的诗词,往往胜过千言万语,友人远行,一句“海内存知己,天涯若比邻”比单纯的“一路顺风”更具深情厚谊;表达爱慕,“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”的含蓄与优雅,远胜于直白的告白,诗词让我们的情感表达更具文化底蕴与美感。

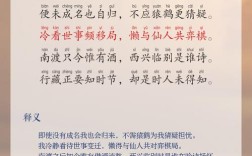

其三,作为环境空间的点睛。 无论是书房、茶室,还是一个小小的案头,手抄一首喜爱的诗词置于其中,这个角落便立刻有了文气与灵魂,它不仅是装饰,更是一种无声的宣言,提醒着我们在物质世界之外,还存在着一个广阔的精神家园。

诗歌从未远离,它静静地躺在历史的角落,也等待着被唤醒于我们生活的每一个角落,它可以是书房里的一缕墨香,可以是旅途中的一声吟哦,也可以是困境里的一份力量,我们不必人人成为诗人,但可以尝试拥有诗心,去读一首诗吧,不必正襟危坐,只需在某个安静的午后,或是一个微凉的清晨,翻开一页,让那些穿越了千年的文字,轻轻叩响你的心门,当你开始用诗的眼光打量世界,或许会发现,月光不只是月光,它是李白的霜、是张若虚的徘徊、是苏轼的阴晴圆缺;而每一个平凡的角落,也都可能藏着一首等待被发现的,无声的诗。