诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着千百年间人类最精微的情感与哲思,它并非遥不可及的阳春白雪,而是潜藏于生活肌理中的韵律与光芒,要真正读懂一首诗,与诗人的灵魂对话,便需循着几条清晰的路径,深入其肌骨与血脉。

溯源:文本的基石与韵律的密码

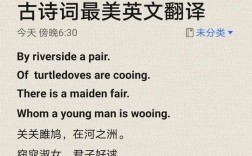

一切理解始于文本本身,文字的准确含义是解读诗歌的第一道门槛,面对古典诗词,尤其需要留意古今异义的字词,诗经·关雎》中“求之不得,寤寐思服”的“服”,今义多为“衣服”或“服从”,古义则是“思念”之意,此一字之差,意境全然不同,手边备一部可靠的《古汉语字典》或利用权威的国学网站进行查证,是深入阅读的基本功。

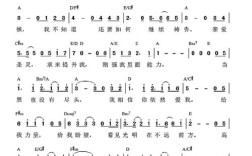

在含义通达之后,韵律是诗歌区别于其他文体的独特标识,中国古典诗歌的格律,是一套精密的声学系统,平仄的交替与对应,营造出抑扬顿挫的音乐感;押韵则如珍珠串联诗句,形成回环往复的听觉享受,以杜甫《春望》为例,“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”“深”、“心”二字押平水韵“十二侵”部,音韵和谐,与诗中沉郁顿挫的情感基调紧密契合,词则有其词牌,如《念奴娇》、《水调歌头》,每一词牌都对字数、句法、平仄、用韵有严格规定,是“戴着镣铐的舞蹈”,了解这些规则,方能体会诗人如何在限制中创造自由,感受汉语音律本身的魅力。

探境:创作背景与作者心史的映照

“诗言志,歌永言。”任何诗歌都不是凭空产生的,它是时代与个人经历交织的产物,创作背景如同解开诗意的密钥,主要包括时代背景与个人境遇两个维度。

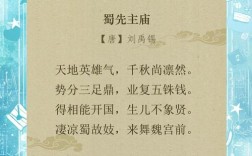

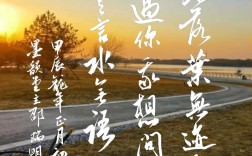

时代背景是诗歌的宏大叙事场域,读李白的诗,需了解盛唐的开放与豪迈;读杜甫的诗,需感知安史之乱后大唐的由盛转衰与社会动荡;读南宋陆游、辛弃疾的诗词,则不能不联系山河破碎、壮志难酬的家国之痛,时代精神深深烙印在诗人的笔端。

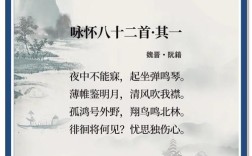

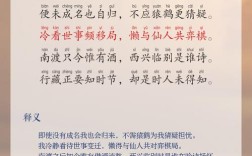

个人境遇则是诗人创作最直接的动因,了解诗人的生活轨迹、重要事件与瞬间感触,是理解其作品情感内核的关键,李商隐诸多无题诗的幽深隐晦,与其在牛李党争夹缝中生存的艰难处境息息相关;苏轼《定风波·莫听穿林打叶声》中的旷达洒脱,是其经历“乌台诗案”贬谪黄州后,精神境界升华的真实写照,将作品放回其产生的具体历史坐标与人生节点,文字便从平面的符号,立体的血肉。

析法:意象的经营与手法的妙用

诗歌不长于逻辑说理,而工于情感与意境的营造,实现这一目标的核心手段,便是意象与艺术手法。

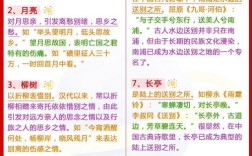

意象,是灌注了诗人主观情感的客观物象,是构成诗歌意境的基本单位,它是诗歌的“词汇”,如“明月”常与思乡关联,“杨柳”多寓指离别,“东篱”象征隐逸,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续九个意象的并置,无需任何赘言,一幅苍凉萧瑟的秋日游子思归图便跃然纸上,这是意象组合产生的巨大艺术张力。

在意象基础上,诗人会运用各种艺术手法来强化表达效果,比喻、拟人使描写生动形象;夸张能强化情感,如李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”;用典可借古抒怀,增加文化内涵与含蓄之美,象征手法则赋予具体形象以深层寓意,如屈原以“香草美人”象征高洁品格,对仗则使诗句工整,富有形式美与节奏感,这些手法是诗人艺术匠心的体现,需要我们在阅读时细心辨识与品味。

致用:诗歌在现代生活中的回响

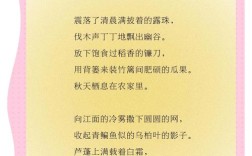

古典诗歌并非博物馆里的陈列品,它拥有跨越时空的生命力,能在当下生活中找到丰富的应用场景,滋养我们的精神世界。

它是提升语言表达力的宝库,在演讲、写作中,恰当地引用诗句,能瞬间提升文采,达到言简意赅、意境深远的效果,无论是鼓励人乐观向上时引用李白“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,还是表达思念时吟诵“海上生明月,天涯共此时”,都能让表达更具感染力。

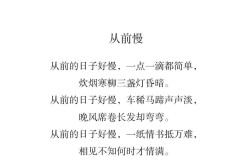

诗歌是情感陶冶与心灵疗愈的良方,在快节奏的现代生活中,诗歌提供了一方宁静的精神栖息地,当心情浮躁时,读一读王维的“行到水穷处,坐看云起时”,能获得一份超然与平静;当感到孤独时,张若虚的“江畔何人初见月?江月何年初照人?”又能让我们在亘古的时空中找到共鸣,稀释个人的感伤。

诗歌是人际交往的优雅纽带,在合适的场合,赠予友人一句“海内存知己,天涯若比邻”,比千言万语更能传达情谊;在书信或祝福中,融入一句契合情境的诗词,能瞬间拉近心灵的距离,彰显文化品位。

诗歌的魅力,在于其解读的开放性与生长的可能性,它邀请每一位读者参与意义的创造,不同的人生阅历,会从同一首诗中获得不同的感悟,这正是诗歌能够穿越时间,历久弥新的根源,它不仅是知识的对象,更是生活的智慧、情感的共鸣与审美的修行,当我们以谦卑之心贴近文本,以同理之心理解诗人,以创造之心连接当下,古老的诗句便能在我们生命中重新响起悠远的回音,照亮前行的路途。