春意悄然爬上枝头,总有些句子在心底悄然绽放,那些穿越千年的诗句,恰如一场与春天的约会,等待我们轻轻叩响门扉,理解这些诗篇的创作脉络与艺术手法,恰似掌握了一把开启春之宝盒的钥匙。

春之画卷:经典诗作深度品读

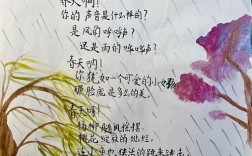

孟浩然《春晓》——自然天成的春之絮语

- 原文重温:春眠不觉晓,处处闻啼鸟,夜来风雨声,花落知多少。

- 创作背景:此诗作于孟浩然隐居鹿门山时期,诗人远离庙堂,沉浸于自然山水之间,对季节更迭与生命细微变化有着超乎常人的敏感,这并非刻意寻章摘句,而是隐逸生活中一个寻常清晨的真实写照。

- 手法解析:

- 白描叙事:全诗平白如话,仿佛在与友人分享清晨醒来的瞬间感受,不事雕琢而意境自出。

- 感官交织:从“不觉晓”的触感,到“闻啼鸟”的听觉,再到心中浮现“花落”的视觉想象,多重感官共同编织出完整的春晨体验。

- 留白艺术:“花落知多少”的轻轻一问,将惋惜与怜爱之情蕴含其中,留下无尽遐想空间,让每位读者都能代入自己的春日记忆。

杜甫《春夜喜雨》——体物精微的仁者之心

- 原文重温:好雨知时节,当春乃发生,随风潜入夜,润物细无声。

- 创作背景:唐肃宗上元二年(761年),杜甫结束了长期流离,在成都草堂开启了一段相对安定的生活,这场春天的夜雨,对于关切农事、心系苍生的诗人而言,是希望与生机的象征。

- 手法解析:

- 拟人化:“知时节”、“潜入夜”,赋予春雨以人的灵性与情感,仿佛一位体贴的友人,在万物需要时悄然降临。

- 细节捕捉:“潜”、“细”、“无声”等字眼,精准刻画了春雨绵密轻柔、不事张扬的特点,体现了诗人观察自然的深刻功力。

- 情感寄托:全诗通篇不见一个“喜”字,但欣喜之情却渗透于字里行间,展现了诗人与自然和谐共生、与民生休戚与共的博大胸怀。

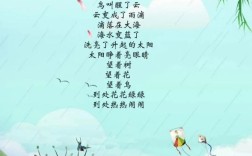

白居易《钱塘湖春行》——移步换景的湖光山色

- 原文精选:几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥,乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

- 创作背景:长庆三年或四年(823-824年)的春天,白居易任杭州刺史,治理西湖的公务之余,他尽情领略杭州山水,此诗便是在此轻松愉悦的心境下写就。

- 手法解析:

- 行踪线索:以“孤山寺北”到“白沙堤”的游览路线为序,结构清晰,画面随步履推移而次第展开。

- 词语锤炼:“争”、“啄”、“迷”、“没”等动词,精准生动,赋予笔下的莺、燕、花、草以鲜活的生命力。

- 全景与特写结合:既有“水面初平云脚低”的阔大远景,也有“早莺争暖树”的生动特写,共同构成层次丰富的春日长卷。

春之韵律:诗歌创作常用手法

掌握这些古典诗歌中常见的艺术手法,能让我们在欣赏时获得更深层次的审美享受。

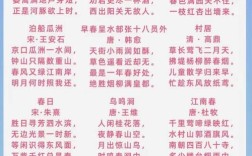

- 意象营造:诗人常选取典型春日物象,如“杨柳风”、“杏花雨”、“归来燕”、“初生草”等,通过这些意象的组合,构建出或明丽、或感伤、或欢快的春日氛围。

- 情景交融:优秀的咏春诗绝非单纯写景。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,景物都深深烙印着诗人的情感色彩,欣赏时需细心体会景语之下涌动的情语。

- 虚实相生:如“夜来风雨声,花落知多少”,风雨摧花是实写,而“知多少”的揣测与想象则是虚写,虚实结合,拓展了诗歌的意境空间。

- 炼字艺术:古人作诗讲究“炼字”,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛“僧敲月下门”的“敲”字,都是反复推敲的典范,让诗句顿时生辉。

春之应用:诗意融入现代生活

古典诗词并非尘封的古董,它们可以鲜活地融入我们的日常,为生活增添一份雅致与深情。

- 社交分享:春日出游,拍摄风景照片时,配上一句“等闲识得东风面,万紫千红总是春”,或“若待上林花似锦,出门俱是看花人”,瞬间提升格调,传递愉悦心境。

- 情感表达:思念远方亲友,可以借用“唯有相思似春色,江南江北送君归”;感慨时光流逝,则可用“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”。

- 文艺创作:在为摄影、视频、散文配文时,恰当的诗词引用能起到画龙点睛的作用,使作品更具文化底蕴和感染力。

- 修身养性:在喧嚣的现代生活中,静心品读一首咏春诗,如同进行一次心灵的SPA,跟随诗人的笔触,感受那份对自然的细腻感知与对生活的无限热爱,能让我们的内心回归宁静与丰盈。

每一首咏春诗,都是古人与我们进行的一场跨越时空的对话,它们教会我们如何用审美的眼光看待世界,如何将细微的情感升华为永恒的艺术,在这个春天,愿你不止于背诵,更能真正走进诗行之间,与千年前的那个春天,与那位多情的诗人,产生深深的共鸣。