《三国演义》与《三国志》中流传的警句,历经千年仍闪耀着智慧光芒,这些凝练的语言不仅是乱世英雄的生存哲学,更是中华文化的精神遗产,理解这些名言的深层内涵,需要从历史语境与文学表达两个维度切入。

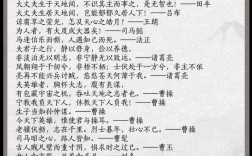

“鞠躬尽瘁,死而后已”——忠诚的极致表达

这句出自诸葛亮《后出师表》的名言,已成为奉献精神的最高象征,建兴六年,蜀汉在夷陵之战后国力衰弱,诸葛亮在朝野质疑声中坚持北伐,上表后主刘禅表明心迹,这句话的震撼力在于其创作背景:先主刘备托孤的信任与匡扶汉室的理想交织,使诸葛亮明知不可为而为之。

从语言艺术分析,“鞠躬尽瘁”四字勾勒出恭敬谨慎、竭尽全力的形象,“死而后已”则将此状态延伸到生命终点,形成强烈的时间张力,这种表达手法将抽象忠诚转化为可视的生命历程,现代使用中,这句话已超越政治领域,成为医生、教师、科研工作者等各行各业奉献者的精神写照,值得注意的是,引用时应理解其全句语境,避免断章取义。

“既生瑜,何生亮”——宿命对决的文学塑造

《三国演义》中周瑜的这句临终慨叹,虽为文学虚构,却精准刻画了既相惜又相争的复杂人性,历史上周瑜作为东吴统帅,其真实形象是“性度恢廓”的儒将,但文学作品为强化诸葛亮智慧形象,艺术加工出这对经典对手。

从创作手法看,七个字包含三层递进:承认对方才华(生亮)、肯定自身价值(生瑜)、质问命运安排(何),这种修辞手法通过假设性反问,将个人悲剧上升至命运哲思,现代人际交往中,这句话常被误读为纯粹嫉妒,实则更宜理解为对卓越竞争对手的复杂情感——既有不甘,也有敬意,使用时应避免简单化理解,而要体会其中包含的竞争哲学。

“宁教我负天下人,休教天下人负我”——乱世生存的伦理困境

曹操这句惊世之言出自《三国演义》杀吕伯奢情节,虽史料真实性存疑,却成功塑造了奸雄形象,汉末乱世中,传统道德体系崩塌,这句极端利己主义宣言实质反映了动荡时期的伦理危机。

从语言结构分析,“宁教...休教...”的并列否定句式,形成非此即彼的决绝态度,这种二元对立表达手法,强化了人物的果断性格,现代社会引用时需注意历史语境,通常用于批判极端个人主义,或分析危机管理中的艰难抉择,值得注意的是,正史《三国志》中曹操形象更为复杂,其“唯才是举”政策展现的是务实人才观。

“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”——细节修养的永恒智慧

刘备临终告诫刘禅的这句话,凝聚着儒家修身思想的精髓,作为历经沧桑的政治家,刘备深知细节积累对个人品德与治国理政的深远影响,这句训诫的独特价值在于将道德实践具象化为日常行为选择。

从表达技巧看,两个“勿以...而...”的平行结构,通过小恶小善的对比,揭示量变引起质变的普遍规律,这种对仗手法不仅便于记忆,更形成道德选择的完整框架,现代应用已从个人品德延伸至企业管理、廉政建设等领域,在社交媒体时代,这句话对网络言行规范具有新的指导意义——微小的善意转发或随意的恶意评论,都会产生涟漪效应。

“夫英雄者,胸怀大志,腹有良谋”——成功特质的经典定义

曹操煮酒论英雄时对龙的变化描述,实为英雄观的诗意表达。“乘时变化”揭示英雄与时代机遇的互动关系,而“胸怀大志”强调格局视野,“腹有良谋”突出实践智慧。

这段论述的精妙在于用自然现象隐喻人文品质,这种比兴手法使抽象概念生动可感,现代人才评价中,这句话常被引申为对综合素质的要求:既要保持理想追求,又要具备实现能力,还要善于把握时代机遇,在快速变化的当代社会,对“乘时变化”的理解应侧重于创新适应能力而非机会主义。

这些三国名言之所以穿越时空,在于它们触及人性本质与处世智慧,在引用这些警句时,我们不仅是复述古语,更是在与历史对话,每个时代都会赋予这些语言新的阐释,但其中蕴含的对忠诚、竞争、道德、成功的思考,始终是值得珍视的文化基因,理解这些名言的最佳方式,是将其置于具体历史语境中体会,再转化到当代场景中应用,让古老智慧在新时代焕发生机。