关于“冰”的诗歌,在中国文学源远流长,冰既是自然景物,也承载了丰富的文化意象,象征着高洁、坚韧、孤寂、寒冷、时光流逝等多种情感。

下面我将从几个不同角度,为您呈现关于“冰”的经典诗歌、名句和一些现代作品。

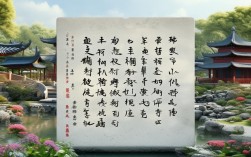

古典诗词中的“冰”

古典诗词中的“冰”意象,最为人称道的是它所代表的高洁品格和坚贞不屈的精神。

象征高洁与品格

这是“冰”在诗歌中最核心的意象,诗人常以冰自喻或赞美他人,表达自己出淤泥而不染、品行高洁的志向。

最具代表性的无疑是北宋诗人林逋的《山园小梅》:

众芳摇落独暄妍,占尽风情向小园。 疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。 霜禽欲下先偷眼,粉蝶如知合断魂。 幸有微吟可相狎,不须檀板共金樽。

这首诗虽未直接出现“冰”字,但“疏影横斜水清浅”所描绘的梅花倒映在清浅水中的景象,与冰的晶莹剔透、清冷孤绝完美契合,共同塑造了梅花冰清玉洁的绝世风姿,梅花与冰,从此成为高洁品格的代名词。

直接咏冰的佳作,当属唐代王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。 洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

名句赏析: “一片冰心在玉壶”是千古传诵的名句,诗人以“冰心”自比,表明自己虽然被贬谪到偏远之地,但内心像冰一样纯洁无瑕,像玉壶一样晶莹剔透,绝不会因为官场的污浊而改变自己的操守,这里的“冰”,是信念和品格的化身。

描绘寒冷与孤寂

冰的物理属性是寒冷,因此也常被用来烘托环境的凄清和内心的孤寂。

唐代柳宗元的《江雪》:

千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

这首诗描绘了一个极度寒冷、寂静的世界,虽然没有直接写“冰”,但“寒江雪”的景象,江面早已结冰,营造出一种万籁俱寂、天地苍茫的孤寂感,钓翁的形象,正是在这片冰冷的背景中,更显其坚韧与孤独。

唐代岑参的《白雪歌送武判官归京》:

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。 忽如一夜春风来,千树万树梨花开。 散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。 将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。……

诗中“狐裘不暖”、“铁衣冷难着”等句,通过写极寒天气下衣物也无法御寒,侧面烘托了塞外的苦寒,而“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”更是直接描绘了冰封的景象,将离别的愁绪与严酷的自然环境融为一体。

感叹时光流逝与世事变迁

冰在特定温度下会融化,这一特性也常被诗人用来比喻时光易逝、美好事物短暂。

唐代刘方平的《月夜》:

更深月色半人家,北斗阑干南斗斜。 今夜偏知春气暖, 虫声新透绿窗纱。

这首诗虽未写冰,但我们可以想象一个反面的场景:在更深露重的夜晚,如果窗上结着冰花,那将是何等的寒冷与隔绝,而诗中“春气暖”、“虫声新”的景象,正是对冰雪消融、万物复苏的喜悦,蕴含着对季节更替、时光流转的敏锐感知。

现代诗中的“冰”

现代诗中的“冰”意象更加多元和主观,常常与个人情感、内心世界紧密相连。

爱情中的冰与火

冰可以象征爱情的冷漠、隔阂,也可以是冷静后的理性思考。

顾城《远和近》:

你, 一会儿看我, 一会儿看云。 我觉得, 你看我时很远, 看云时很近。

这首诗没有直接写冰,但“远”和“近”的强烈对比,营造出一种心理上的冰冷距离感,人与人之间,就像隔着一层无形的冰,看似很近,实则心隔天涯。

孤独与坚忍的象征

冰的坚硬、透明、冰冷,使其成为现代人描绘内心孤独感和坚韧品格的绝佳载体。

海子《日记》:

姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩 姐姐,我今夜只有戈壁 草原尽头我两手空空 悲痛时握不住一颗泪滴 姐姐,今夜我在德令哈 这是雨水中一座荒凉的城

今夜,我不关心人类,我只想你。

这首诗充满了孤独和绝望,德令哈这座“荒凉的城”,在雨夜中显得冰冷而遥远,诗人内心的痛苦和无助,如同这冰冷的夜色,将他紧紧包裹,这里的“冰”是环境,更是心境。

冰的物理美感与哲思

现代诗也常常纯粹地赞美冰的形态之美,并从中发掘哲理。

余光中《冰姑妈》:

(节选)

她是透明的, 所以什么都看得见, 却又什么都看不见。 她是坚硬的, 所以什么都碰得伤, 却又什么也碰不伤。

这首诗将冰拟人化为“冰姑妈”,通过矛盾的修辞(透明却看不见,坚硬却碰不伤),深刻地揭示了冰的物理特性,并引申出关于存在、感知和保护的哲学思考。

冰”的经典名句集锦

- 一片冰心在玉壶。 —— 唐·王昌龄《芙蓉楼送辛渐》 (象征纯洁无瑕的品格)

- 砌下梨花一堆雪,明年谁此凭阑干? —— 唐·杜牧《初冬夜饮》 (以雪喻冰,感叹时光流逝,物是人非)

- 瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。 —— 唐·岑参《白雪歌送武判官归京》 (描绘边塞的壮阔与严寒)

- 冰霜正惨凄,终岁常端正。 —— 魏晋·刘桢《赠从弟》 (以松柏在冰霜中挺立,比喻坚贞不屈的节操)

- 洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。 —— 唐·王昌龄《芙蓉楼送辛渐》 (再次强调,这是“冰”意象最经典的运用)

从“一片冰心在玉壶”的品格高洁,到“瀚海阑干百丈冰”的边塞苍凉,再到现代诗中内心情感的冰冷投射,“冰”这一意象在中国诗歌中不断演变和丰富,它既是客观的自然景物,更是诗人主观情感的载体,承载了中国人对于品格、情感、自然和生命的深刻思考。