春,一个被无数诗人吟咏千年的主题,自《诗经》的“春日载阳”到现代诗人的笔下新绿,它不仅是季节的轮回,更是情感与哲思的永恒载体,理解与欣赏颂春诗歌,如同开启一扇通往古典文化精髓与个人心灵共鸣的门扉,本文将从诗歌的源流、创作脉络及品读方法入手,带领您深入这片繁花似锦的文学园林。

溯其源:颂春诗歌的千年脉络

中国诗歌对春的礼赞,源头可追溯至先秦。《诗经·豳风·七月》中“春日载阳,有鸣仓庚”的记载,以简朴笔触记录春日的物候,奠定了诗歌写实的传统,至魏晋南北朝,春景逐渐成为独立审美对象,如谢灵运“池塘生春草,园柳变鸣禽”,在自然描绘中注入清新活力。

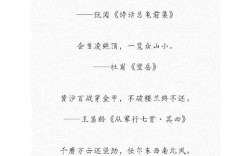

唐代是颂春诗歌的巅峰时期,格律诗形式臻于完善,为春的描绘提供了精妙容器,杜甫“好雨知时节,当春乃发生”体察入微,将春雨拟人化,寄托对万物生长的喜悦;白居易“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”则捕捉生动细节,展现早春的勃勃生机,宋代诗词更重理趣与内心观照,苏轼“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时”由景及理,蕴含对自然时序的深刻领悟;李清照“宠柳娇花寒食近,种种恼人天气”则借春景婉转抒发个人幽思,情感层次更为丰富。

这些经典并非孤立存在,它们深深植根于农耕文明对时序的敬畏,文人“感物伤怀”的抒情传统,以及儒道思想中天人合一的哲学观,了解这条脉络,我们便能感知到,每一首咏春诗都是历史长河中的一朵浪花,承载着特定时代的文化气息与生命体温。

观其创:诗心与春景的交融

一首优秀颂春诗的诞生,往往是外部机缘与内部情思碰撞的火花,创作背景常如一把钥匙,能解锁诗作的深层意蕴。

有些诗生于特定的历史情境,杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”的沉痛,创作于安史之乱困守长安之时,眼前明媚春景与破碎家国形成尖锐对比,使得笔下的春色浸透了忧国忧民的深悲巨痛,春不再是单纯的赞美对象,而是承载巨大历史伤痛的镜像。

有些诗则源于个人生命历程的节点,王维《春日与裴迪过新昌里访吕逸人不遇》中“桃源四面绝风尘,柳市南头访隐沦”的恬淡春意,与其晚年笃信佛教、追求超脱的心境密不可分,春景在这里成为静谧禅意的外化。

更多时候,诗人遵循“应物斯感”的传统,目睹冰雪消融、草长莺飞,心有所动,便发而为诗,贺知章“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”的奇巧比喻,正是对寻常柳叶新发景象的敏锐捕捉与艺术升华,理解这些背景,我们读诗便不止于字面之美,更能触摸到诗人跳动的心脉,看见诗歌与时代、与个人命运的紧密交织。

品其法:领略诗歌的艺术匠心

欣赏颂春诗歌,需细察其艺术手法,这是诗人将情感转化为审美意象的桥梁。

意象选择是首要窗口,诗人常选取富有典型性和表现力的春日物象:初绽的桃李、归来的燕子、润物的细雨、解冻的溪流,这些意象经千年积淀,已形成丰富文化内涵,如“落花”,既可象征美好易逝(李煜“林花谢了春红,太匆匆”),也可表达豁达心境(龚自珍“落红不是无情物,化作春泥更护花”)。

修辞运用极大增强表现力,比喻让抽象变得可感,如秦观“春路雨添花,花动一山春色”将春色动态化;拟人赋予自然以情感,如韩愈“草树知春不久归,百般红紫斗芳菲”写出草木的惜春争艳;对比能强化情感张力,如李清照“乍暖还寒时候,最难将息”道出春初气候与心绪的复杂交织。

结构布局亦见匠心,绝句短小精悍,常截取春之一瞬,如苏轼《惠崇春江晚景》由实景而遐想,层次分明;律诗则可通过起承转合,展现春景的丰富层次与情感的曲折变化,词因长短句错落,更适于表达春日的细腻心绪与婉转情致。

致其用:诗歌在现代生活的回响

古典颂春诗歌并非尘封的古董,它在当下仍具有鲜活生命力,能丰富我们的精神世界。

它是审美教育的优质资源,反复诵读“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,能潜移默化地培养我们对色彩、构图与韵律的敏感,提升从寻常生活中发现诗意的能力。

它是情感共鸣的珍贵媒介,在快节奏生活中,当您为新生喜悦,或为时光流逝感慨,或许会与“海日生残夜,江春入旧年”的哲思,或“惜春长怕花开早”的惆怅产生跨越时空的共鸣,诗歌为我们共通的情感提供了典雅而精准的出口。

它更是文化传承的纽带,带领孩子观察春天,吟诵“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”,不仅增进亲子互动,更是在孩子心中播下古典文化的种子,在文章、演讲乃至日常交流中,恰当地引用咏春诗句,能瞬间提升表达的深度与韵味。

品读颂春诗歌,是一场与古今美好心灵的对话,它不要求我们立刻成为专家,只需怀揣一份宁静,敞开感知,当您再次漫步于春日湖畔,看柳丝轻拂,或许心中会自然浮现“拂堤杨柳醉春烟”的句子,那时,诗歌便不再仅是书本上的文字,它已融入您的生命体验,让平凡的春日焕发出穿越千年的文化光彩,这份由诗歌点亮的春天,或许正是忙碌现代生活中,一方不可或缺的精神桃源。