在文学的世界里,诗歌常以最精炼的笔触捕捉自然万物的神韵,当夏秋的虫鸣传入诗人耳中,便化作了永恒的文字,以“蝈蝈”与“蛐蛐”为题的诗歌,在中外文学史上留下了独特的鸣响,它们不仅是自然的音符,更是人类情感的深邃回响。

英国浪漫主义诗人约翰·济慈的《蝈蝈与蛐蛐》便是其中典范,这首十四行诗创作于1816年一个温煦的夏日,属于济慈早期作品,鲜明体现了他对自然的敏锐感知与“美即是真,真即是美”的美学追求,彼时工业革命正改变英国面貌,济慈却将目光投向永恒的自然循环,从中寻找慰藉与哲思,诗歌结构精巧,以“大地的诗歌从不间断”开篇定调,上半阕描绘盛夏午后蝈蝈在绿荫中的欢唱,下半阕转入冬日夜晚炉火边蛐蛐的吟哦,诗人通过季节与场景的强烈对比,却用连绵的虫鸣将其统一,艺术地揭示了生命律动的永不停息,这种手法,将小小的昆虫提升为宇宙永恒生命的象征。

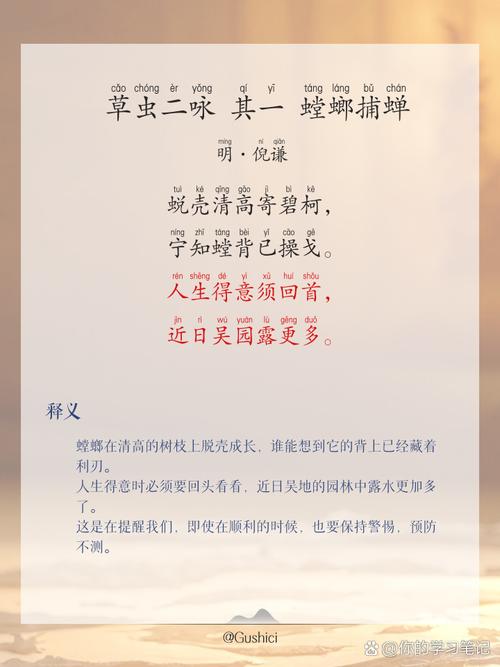

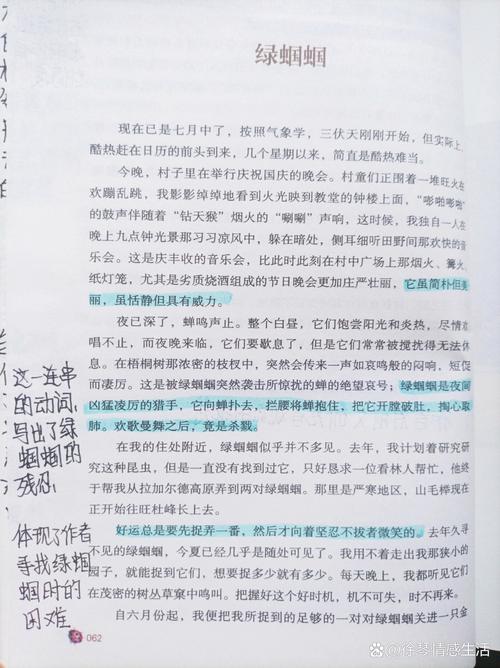

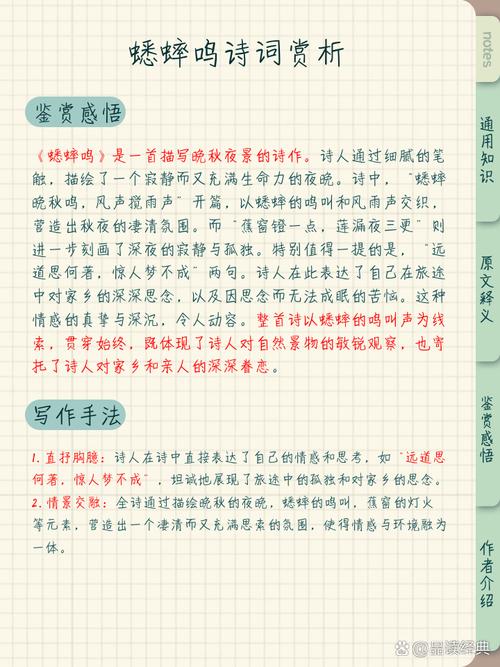

在中国古典诗歌体系中,“蛐蛐”(蟋蟀)的意象则承载着更为悠远与复杂的情感,其吟唱早在《诗经·豳风·七月》中就已响起:“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”这里的蟋蟀声是物候变迁的坐标,紧密关联着农耕生活与岁月流逝,历代诗人沿袭并发展了这一意象,杜甫《促织》诗中“促织甚微细,哀音何动人”,将蟋蟀的鸣叫与百姓的哀愁相连;姜夔《齐天乐·庾郎先自吟愁赋》更是咏蟋蟀的名篇,句句写虫鸣,句句抒离恨,将个人身世之悲与家国兴亡之痛融入秋夜寒声,中国诗人善用“起兴”与“寄托”手法,闻虫鸣而兴感,托微物以寄怀,使蛐蛐的叫声成为羁旅愁思、时光感慨乃至历史沉思的经典载体。

将目光转回济慈的创作,其手法同样值得深究,诗中运用了丰富的感官描写,如“骄阳”、“绿荫”的视觉,“昏晕”的触觉,共同烘托出蝈蝈歌声的喜悦;下半阕“严寒”、“宁静”、“炉火”则营造出冬日室内的温馨氛围,让蛐蛐的歌声显得格外清晰动人,最妙的是结尾处的“恍惚”之感,使冬日的蛐蛐鸣叫仿佛幻化成盛夏的蝈蝈欢唱,时空界限在诗歌中被巧妙消融,实现了艺术上的“顿悟”,瞬间点明生命之歌永恒的主题,这种跨越具体时空、直抵普遍真理的构思,正是浪漫主义诗歌的鲜明特征。

欣赏这类诗歌,读者不妨采用“沉浸”与“联想”的方法,静心诵读,尤其是济慈的原诗,注意其韵律与节奏如何模拟虫鸣的断续与绵长,调动自身经验,回想夏夜与秋宵所闻的虫声,将个人记忆与诗歌画面交融,进而,探究意象背后的文化密码:在西方语境中,蝈蝈与蛐蛐可能更偏向于自然哲学与生命赞歌;在中国语境里,蟋蟀则往往缠绕着士人的情怀与时代的忧思,理解这种文化差异,能深化对诗歌多维意蕴的把握。

从教学与传播角度,这类题材诗歌是引导读者步入诗歌殿堂的绝佳门径,其意象具体可感,易于引发共鸣;其内涵却又深刻悠远,可供层层挖掘,网站站长或内容创作者在分享时,应注重呈现可靠的考据与准确的解读,比如诗歌的原始出处、创作年份、作者生平的关键影响等,这符合专业权威性的要求,可引导访客进行对比阅读,将济慈与姜夔、杜甫的作品并置,直观感受不同文化对相似自然物象的艺术处理,从而提升审美鉴赏的厚度。

诗歌中的蝈蝈与蛐蛐,早已超越了昆虫学的定义,它们是济慈心中永不沉寂的大地诗篇,也是中国文人笔下流淌了千年的愁绪与诗心,聆听这些文字中的鸣唱,我们不仅听到了自然的天籁,更触碰到人类共同的情感脉搏——对生命力的礼赞,对时光流逝的怅惘,以及对永恒之美的执着追寻,在喧嚣的时代,这份由诗歌保存的宁静与深邃,尤为珍贵,它提醒我们,真正的诗意从未远离,或许就藏在下一声即将响起的虫鸣里。