诗歌,是语言的精魂,是情感与哲思在格律与意象间的凝练舞蹈,它并非遥不可及的艺术品,而是流淌于文化血脉中的活水,是每个人心中都可能响起的韵律,要真正领略“诗歌是诗”这一质朴而深邃的命题,我们不妨从几个维度走近它,理解其肌理与温度。

溯源:诗歌的出处与流变

诗歌的源头,是人类最初的歌谣。《诗经》作为最早的诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的民歌与雅乐。“关关雎鸠,在河之洲”不仅是自然景象的描绘,更是先民质朴情感与礼乐文化的双重投射,它源自民间采集,经官方整理,成为后世诗歌创作的典范与灵感源泉。

楚辞则开创了个人创作的先河,屈原的《离骚》以其瑰丽的想象、炽烈的情感与香草美人的象征体系,奠定了浪漫主义诗歌的基石,至唐代,近体诗(格律诗)的成熟将诗歌的形式美推向高峰,宋词则依曲而填,长短句错落,更适于抒发幽微心绪,元曲活泼通俗,明清诗歌流派纷呈,这条脉络清晰地表明,诗歌的出处,既在庙堂雅集,也在市井巷陌;既是文人个体的沉吟,也是时代集体的心声。

知人:作者的生命印记

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者生命体验的结晶,了解作者,是解读诗歌的一把钥匙,杜甫被称为“诗史”,因其诗作深刻记录了安史之乱前后唐代社会的动荡与民生的疾苦,读“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不联系杜甫颠沛流离、忧国忧民的一生,便难以体会其笔力的千钧之重。

李白的飘逸豪放,与其道家思想、仗剑远游的经历密不可分;王维的诗画意境,则浸润其深厚的禅学修养,南宋词人辛弃疾,将金戈铁马的壮怀与报国无门的悲愤一并熔铸于词章之中,作者的人格、际遇、思想,如同密码,编织进诗歌的纹理,阅读时,尝试与作者进行跨越时空的精神对话,诗歌的意蕴便会更加丰厚。

观世:创作背景的烛照

任何诗歌都诞生于特定的历史、社会与文化环境之中,创作背景如同诗歌诞生的土壤,决定了其主题、情感与风格的走向,建安诗歌的慷慨悲凉,与汉末动荡的时局直接相关;盛唐诗歌的雄浑开阔,折射出国力鼎盛的时代自信。

以李商隐的《无题》诗为例,其朦胧多义、深情绵邈的风格,既与晚唐衰微、文人抱负难伸的压抑氛围有关,也与其个人复杂的情感经历相连,理解中唐“新乐府运动”提倡的“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,就能明白白居易创作《卖炭翁》等诗篇的现实指向,背景知识如同一束光,能照亮诗歌中那些隐晦的角落,让我们看清文本与时代的互动关系。

品鉴:诗歌的使用手法

这里所说的“使用”,意指赏析与解读诗歌的方法与途径,诗歌之美,常通过精妙的手法呈现。

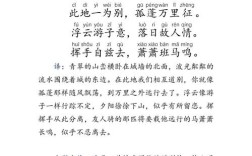

- 意象与意境:意象是融入诗人主观情感的客观物象,如“明月”、“孤松”、“长亭”,多个意象组合,营造出可供读者沉浸的艺术空间,即为意境,马致远的《天净沙·秋思》,通过一系列密集意象的叠加,渲染出天涯游子萧瑟苍凉的秋思境界。

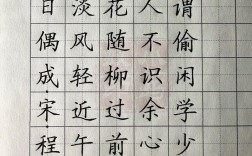

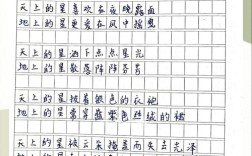

- 格律与声韵:尤其是古典诗词,平仄、对仗、押韵构成了其音乐性的骨架,平仄交错产生节奏起伏,押韵带来回环往复的听觉美感,朗读吟诵是感受诗歌声韵之美的直接方式。

- 修辞与象征:比喻、拟人、夸张等修辞手法,使表达生动形象,象征则用具体事物代表抽象概念,如屈原以“美人”喻君主,以“香草”喻美德,象征手法的运用,极大地拓展了诗歌的深度与广度。

- 典故与用事:化用历史故事或前人诗句,能在有限的字数内承载丰厚的历史文化内涵,增加作品的典雅与厚重感,但这也要求读者具备一定的知识储备,才能领会其深意。

致用:诗歌的当代价值

在快节奏的现代生活中,诗歌有何用?它或许不能带来直接的物质利益,但其价值深远。

诗歌是情感的精密容器,它帮助我们命名那些难以言喻的微妙情绪——不是简单的“高兴”或“悲伤”,而是“此情可待成追忆,只是当时已惘然”的怅惘,是“却道天凉好个秋”的欲说还休,阅读诗歌,是对自身情感图谱的一次次探索与确认。

诗歌是思维的磨刀石,它要求我们跳出线性逻辑,在意象的跳跃、语言的留白中进行联想与思考,培养思维的弹性与深度,它锤炼我们对语言的敏感度,让我们在寻常文字中见出非凡的光彩。

诗歌更是文化的基因与精神的故乡,它承载着一个民族最精微的审美、最深刻的情感和最独特的思维方式,诵读古典诗词,便是在与千年文明传统进行对话,获得一种文化身份上的认同与安心。

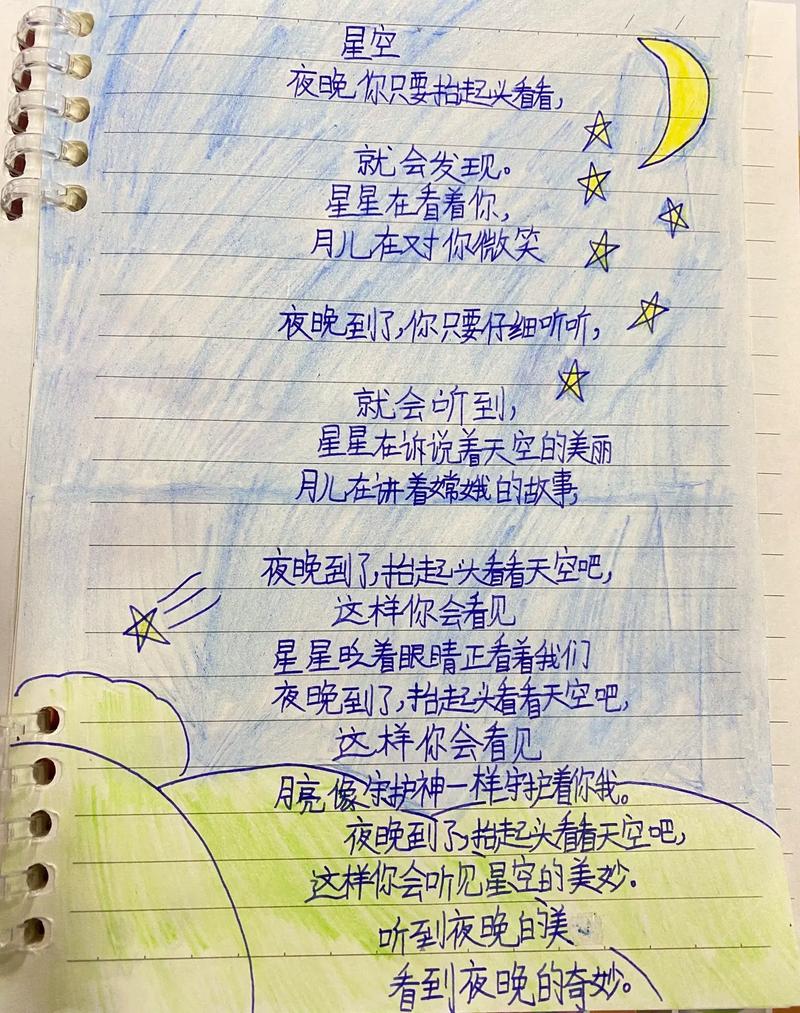

诗歌是诗,它源于最真实的生活与心灵,通过技艺的锤炼升华为艺术,它等待的并非顶礼膜拜,而是真诚的阅读、用心的感受和独立的思考,当我们以生命经验去印证诗行,以审美眼光去品味词句,诗歌便不再仅是纸上的文字,而成为照亮生活一隅的星光,成为滋养精神世界的一股清泉,在这个意义上,每个人都可以成为诗歌的读者,甚至,成为自己生活的诗人。