诗歌,常被赞誉为文学皇冠上的明珠,一个看似简单却值得深思的问题浮现:我们日常所称的“诗歌”,它等同于“诗”吗?这并非文字游戏,而是触及对一种文学艺术本质的理解,要厘清这一点,我们需要深入诗歌的肌理,从其源流、创作与呈现中寻找答案。

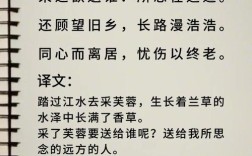

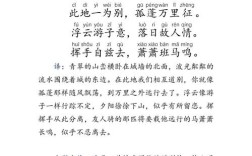

从源头看,“诗”这一概念在中国文化中具有神圣而古老的起源,最早的诗歌总集《诗经》,收录了西周初年至春秋中的作品,古人认为“诗言志”,这里的“诗”是心志、情感与政教的凝练表达,与音乐、舞蹈同源,而“歌”最初指可合乐演唱的部分,所谓“诗为乐心,声为乐体”,在古典语境里,“诗”更侧重文辞与内涵,“歌”则强调其音乐性与传播形式,两者结合,便构成了“诗歌”一词,意指可吟可诵的韵文作品,广义上我们谈论的“诗歌”,通常涵盖了遵循一定节奏、韵律,并富有意象和情感的文体,它自然是“诗”的一种主体呈现方式。

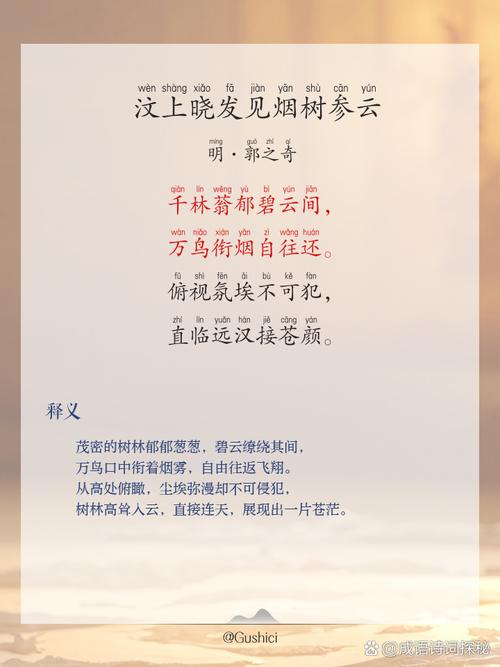

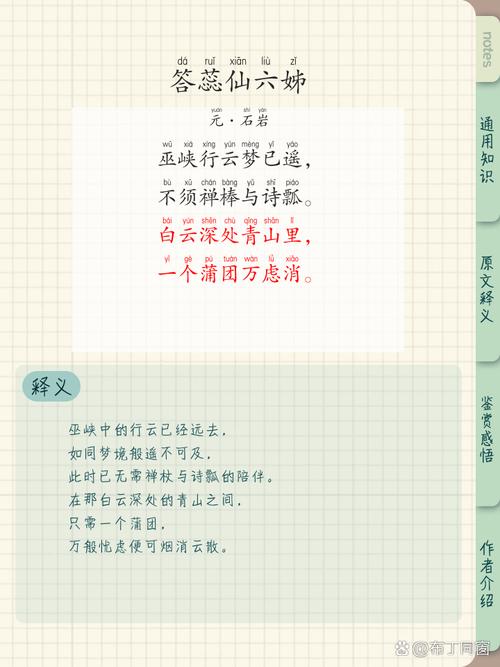

诗歌的疆域远比想象中辽阔,判断一首作品是否为“诗”,不能仅看其是否分行、押韵,诗的魂魄在于意象、凝练、节奏感和内在情感的张力,唐代诗人陈子昂的《登幽州台歌》:“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。”诗句打破当时流行的严格格律,以近乎散文的句法,喷薄出浩瀚的时空孤独感,其震撼人心的力量正源于纯粹的诗意,反之,一些严格符合格律却无情无意、徒具形式的文字,只能算作韵文,难以称之为好诗。

诗歌的诞生,往往与作者的生命历程和时代背景紧密相连,了解创作背景,是解锁诗心的重要钥匙,杜甫被称为“诗史”,他的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若非身处安史之乱前后,目睹大唐由盛转衰的惨痛,绝难有如此沉郁顿挫的笔力,南宋陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的临终嘱托,其炽热的爱国情怀,根植于山河破碎、偏安一隅的痛楚时代,作者将个人命运沉浮、时代风云激荡熔铸于文字,使得诗歌超越了个人抒情,成为时代精神的回响。

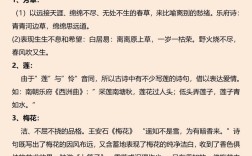

在创作与使用方法上,诗歌拥有丰富的手法,赋、比、兴是古典诗歌的根基。“赋”是直陈其事,如汉乐府《江南》中“鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西”的铺陈;“比”是比喻,李贺用“昆山玉碎凤凰叫”形容箜篌之声;“兴”是由物起情,《关雎》以“关关雎鸠”引发君子对淑女的思慕,现代诗歌则更重象征、通感、意象叠加等手法,如戴望舒《雨巷》中“丁香一样结着愁怨的姑娘”,便是融合了象征与意象的经典,这些手法如同诗人的炼金术,将日常语言转化为充满张力的诗性语言。

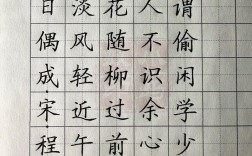

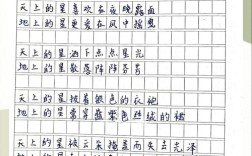

诗歌的使用,远不止于阅读,它可以通过吟诵感受其音韵之美,通过书法领略其线条与意境交融,通过谱曲传唱体会其情感流动,古典诗词更是融入国人生活哲学,在园林亭台命名、书画题跋、乃至日常对话的引经据典中,诗歌的生命得以延续,它培养的是一种对美的敏感、对语言的敬畏和对世界的诗意洞察。

回到最初的问题:诗歌是诗吗?我们可以这样认为:通常所说的“诗歌”,是“诗”最为常见和优美的载体与形式,但“诗”的本质是一种超越形式的文学精神与审美境界,它可能蕴藏在一首严谨的律诗中,也可能流淌在一首自由的现代诗里,甚至可能闪烁在某段散文或一幅画的题跋中,判断的标准,在于文字是否构建了一个独立自足、触动心灵的意象世界,是否在节奏中传达了情感的震颤。

作为网站站长,我深信,在信息纷繁的时代,诗歌提供了一种回归本心、滋养性灵的路径,学习诗歌,不必拘泥于术语与形式,更重要的是打开感官,去体会“落霞与孤鹜齐飞”的壮阔,去感受“却话巴山夜雨时”的深情,去领悟“行到水穷处,坐看云起时”的豁达,当你能在平凡生活中捕捉到一丝诗意,并为之动容时,你便已读懂了最好的诗,诗歌艺术的大门永远敞开,它等待每一位有心人,用真诚的体验去叩响,去收获那份穿越千年依然鲜活的精神共鸣。