长征,一段铭刻于民族记忆的壮阔征程,不仅塑造了历史,更催生了无数激荡人心的诗篇,这些诗歌,是文学瑰宝,更是精神火炬,穿越时空持续照亮前路,理解这些作品,需从多个维度深入品读。

溯源:经典诗篇的出处与作者

长征诗歌的创作主体多元,既有亲历者于征途中的即兴咏叹,也有后世文人深受感召的深情礼赞,最具历史厚重感与情感冲击力的,往往出自领袖与将士之手。

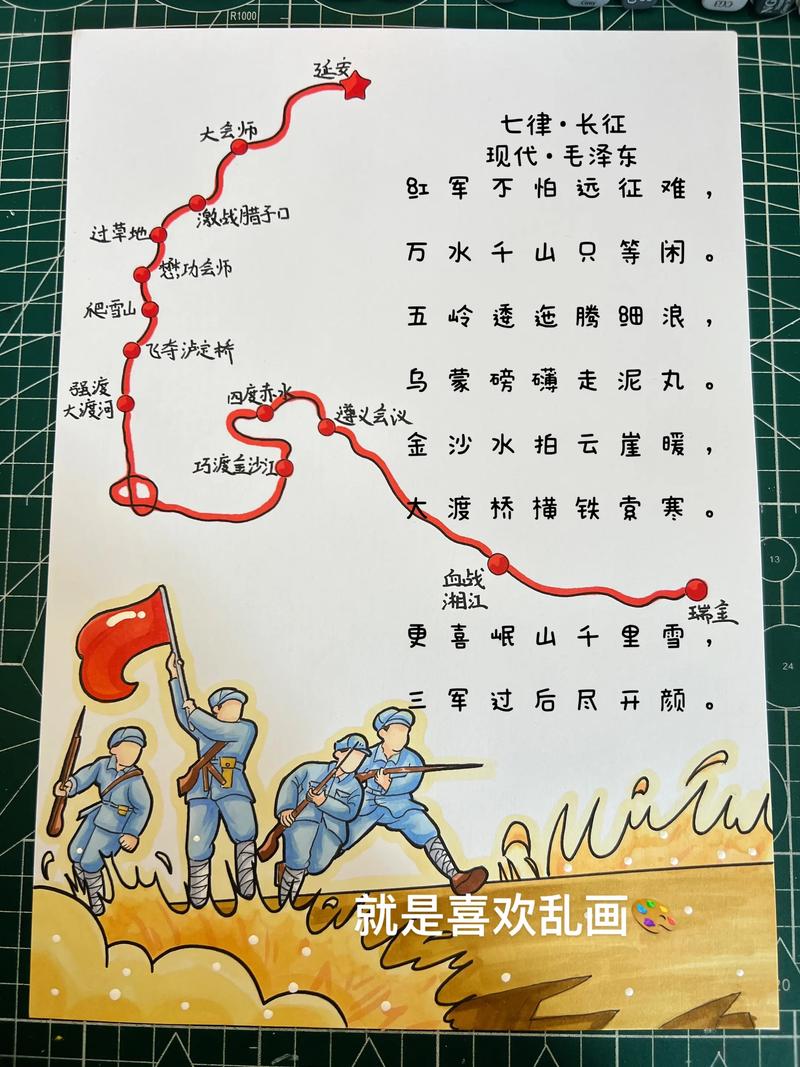

毛泽东同志的《七律·长征》无疑是巅峰之作,这首诗最初见于1935年10月,毛泽东率中央红军越过岷山,长征即将胜利时,它首次正式发表于1937年斯诺的《红星照耀中国》,随后广为流传,作者以统帅的宏阔视野,将逶迤五岭、磅礴乌蒙、金沙水、大渡桥等天险轻描淡写为“细浪”、“泥丸”,其革命乐观主义与豪迈气概跃然纸上,另一首《忆秦娥·娄山关》则创作于1935年2月遵义会议后,描绘了娄山关战斗的苍凉与壮烈,“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”一句,既是对战斗的纪实,更是对革命新征程的坚定宣言。

除领袖诗词外,许多红军将士也在战火间隙留下动人篇章,如肖华将军在1964年创作的《长征组歌》,并非写于当时,而是依据亲身经历,以文艺形式系统回顾长征各个关键节点,语言凝练,情感真挚,成为音乐与诗歌结合的典范。

铸魂:创作背景与时代精神

任何伟大诗篇都深植于其时代土壤,长征诗歌的创作背景,直接决定了其独特的精神内核。

这些作品诞生于人类历史上罕见的艰难环境:面对数十万敌军的围追堵截,跨越雪山草地等极端自然险阻,内部存在路线分歧与斗争,诗歌并非在书斋中雕琢,而是在枪炮声、风雪声、马蹄声中孕育,陈毅元帅的《梅岭三章》,写于1936年冬,梅山被围、伤病伏草、自虑不得脱的绝境之中。“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”,将视死如归的浩然正气与革命必胜的信念表达得淋漓尽致,这种“绝境赋诗”的特性,使其文字具有金石般的质地与生命的热度。

它们共同承载的核心精神,包括坚定的理想信念、无畏的英雄气概、深厚的同志情谊以及对人民的无限热爱,这种精神不是抽象概念,而是融入对具体景物、事件、情感的描绘中,如“官兵一致同甘苦,革命理想高于天”(《长征组歌》),使得诗歌成为长征精神最鲜活、最有力的载体。

鉴赏:艺术手法与意象运用

长征诗歌在艺术上取得了很高成就,其手法多样,意象鲜明,极具感染力。

高度凝练的概括与夸张,用五十六字概括二万五千里征程的《七律·长征》便是典范,诗人选取最具代表性的险阻,以“腾细浪”、“走泥丸”的夸张与对比,反衬红军形象的高大与精神的伟岸。

丰富而独特的意象群构建。“山”是出现频率极高的意象,既是实际障碍(五岭、乌蒙、岷山),也是革命征程的象征(“山下山下,风展红旗如画”)。“水”的意象同样关键,金沙江、大渡河的惊涛骇浪,被智慧与勇气所征服。“红旗”、“烽烟”、“铁索”、“风雪”等意象,共同编织出一幅幅壮烈而又充满希望的画卷,使抽象精神得以具象呈现。

再者是革命现实主义与革命浪漫主义的完美结合,诗歌不回避斗争的残酷与环境的恶劣(“西风烈,长空雁叫霜晨月”),但始终洋溢着压倒一切敌人、战胜一切困难的豪情(“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”),这种结合,赋予了作品震撼人心的艺术力量。

传诵:学习与运用之道

我们阅读、学习长征诗歌,应有恰当的方法,使其价值得以真正传承。

在阅读层面,建议采取“情境还原”法,读者在接触文本时,应主动查阅历史资料,想象诗歌产生的具体场景——是鏖战之后,是行军途中,还是胜利时刻?这能极大加深对诗句内涵的理解,读到“大渡桥横铁索寒”,若能了解泸定桥战役的惊心动魄,便能真切体会那个“寒”字所蕴含的艰险与红军战士的英勇。

在运用层面,长征诗歌是宝贵的教育资源,它适用于爱国主义与革命传统教育,通过朗诵、赏析、专题学习等形式,让青少年感受其中蕴含的意志品质,在文艺创作中,其意象与精神可以成为灵感源泉,在日常工作与生活中,当面临困难挑战时,“红军不怕远征难”的豪迈诗句,能提供强大的精神激励。

这些诞生于烽火与荆棘中的诗行,早已超越文学本身,它们是历史的回响,是精神的图谱,是民族记忆的结晶,每一次诵读,都是一次与英雄先辈的对话,一次对初心的叩问,在实现民族复兴的新征程上,长征诗歌依然是一座取之不尽的精神富矿,它告诫我们:来路何其艰辛,理想何其珍贵,前行脚步当永不停歇,让这些不朽的诗篇,继续伴随我们,在新时代的跋涉中,汲取力量,坚定方向。