诗歌,是人类情感凝练的结晶,是跨越时空的心灵对话,当“一生一世”的誓言与诗歌相遇,便诞生了无数镌刻永恒的艺术篇章,理解这些诗歌,不仅是欣赏文字之美,更是走进一个时代、一位作者深邃内心的旅程。

溯源:字句间的历史回响

一首经典诗歌的诞生,绝非偶然,它的出处与创作背景,是解读其灵魂的第一把钥匙。

汉代乐府民歌中的《上邪》:“上邪!我欲与君相知,长命无绝衰,山无陵,江水为竭,冬雷震震,夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!”这并非某位知名文人的案头之作,而是源自民间炽热直白的歌唱,它产生于那个情感表达相对奔放的时代,以自然中绝不可能发生的五种现象为誓,将“一生一世”的决绝与澎湃推至巅峰,了解它乐府民歌的出处,便能懂得其语言何以如此质朴刚健、气势磅礴,这是来自土地的生命力。

再看唐代白居易的《长恨歌》。“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝,天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。”这脍炙人口的一生之诺,镶嵌于长篇叙事诗之中,其创作背景与唐玄宗和杨贵妃的真实历史爱情悲剧紧密相连,白居易并非单纯歌颂爱情,而是在安史之乱后复杂的社会情绪中,对帝王爱情、政治得失与人性永恒遗憾的深沉咏叹,知人论世,明白了作者所处的历史环境与其“文章合为时而著”的创作理念,才能更深刻地体会诗中“长恨”二字超越儿女私情的厚重分量。

匠心:情感锻造的艺术形式

诗歌表达“一生一世”的手法丰富多彩,这些技巧是作者将抽象情感具象化的匠心所在。

意象寄托是中国古典诗词最核心的手法之一,诗人很少直白说“我永远爱你”,而是将情感注入具体物象,如李商隐“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以春蚕吐丝至死、蜡烛燃烧殆尽这两个动态意象,象征至死不渝的思念与奉献,丝谐音“思”,泪暗指相思泪,婉转而深刻,元代管道昇在《我侬词》中更用奇特意象:“把一块泥,捻一个你,塑一个我,将咱两个,一齐打破,用水调和,再捻一个你,再塑一个我,我泥中有你,你泥中有我。”将夫妻关系比作浑然难分的泥塑,这种独一无二的比喻,让“一生一世”的融合达到了哲学般的共生境界。

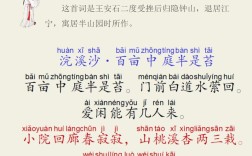

时空架构是另一种宏大手法,诗人将短暂的人生情感,置于浩瀚时空背景下,以凸显其永恒性,北宋苏轼悼念亡妻的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中,“十年生死两茫茫”是时间的漫长阻隔;“千里孤坟”是空间的冰冷距离,在这巨大的时空荒原中,“相顾无言,惟有泪千行”的梦境相逢,才显得如此珍贵而悲怆,一生一世的思念穿透了生死与时空的壁垒。

语言韵律本身也承载着情感,誓言类诗歌常采用重复、对仗、顶真等修辞来强化节奏与决心,如《诗经·王风·采葛》中“一日不见,如三月兮……一日不见,如三岁兮”,通过时间单位的层层递进与复沓吟唱,将相思的焦灼感不断放大,汉乐府《有所思》中“从今以往,勿复相思,相思与君绝!”则用决绝的短句与直呼,展现了情感转折时的激烈力量。

融汇:经典在当下的生命力

古典诗词中关于“一生一世”的经典表达,早已融入我们的文化血脉,在现代生活中焕发着新的生命力。

它们最直接的运用,在于情感的表达与共鸣,在婚礼、纪念日等重要时刻,引用“执子之手,与子偕老”(《诗经·邶风·击鼓》),或“愿得一心人,白头不相离”(卓文君《白头吟》),其文化底蕴与优美意境远胜千言万语的直白陈述,在书信、赠言中恰当化用诗词,能极大提升情感的品位与深度。

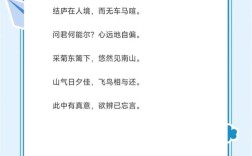

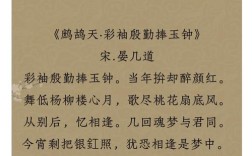

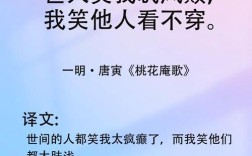

更深层的使用,在于对我们爱情观与生命观的塑造,这些诗歌教会我们,一生一世的承诺,可以如《上邪》般炽热如火山喷发,亦可如“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”(秦观《鹊桥仙》)般理性而豁达;可以是“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”(元稹《离思》)的执着唯一,也蕴含着“此情可待成追忆?只是当时已惘然”(李商隐《锦瑟》)的深沉回味,它们共同构建了中国人情感世界中关于忠诚、坚守、遗憾与豁达的丰富维度。

阅读这些诗歌,不应止步于名句的摘抄,尝试去了解作者的生平起伏,探寻诗句诞生的历史瞬间,品味每一个意象的选取与组合,方能真正触摸到文字的温度,当你在某个生命时刻,与千百年前某句诗产生强烈共鸣,便会明白,诗歌所承载的“一生一世”,不仅是古人的誓言,也是穿越时空、与我们心跳同频的永恒 human emotion,这份由诗歌连接起来的永恒,正是文明得以延续、情感得以共鸣的珍贵纽带。