诗歌,是人类情感与智慧凝练而成的语言结晶,它跨越时空,以最精粹的文字,构筑出无限深邃的意境与情感世界,要真正领略一首诗的魅力,如同品鉴一杯香茗,需观其形,闻其香,知其源,方能得其味,这便需要我们循着几个清晰的脉络,去探寻、去感受。

溯源:探寻文字的来处与归途

每一首流传至今的诗歌,都不是凭空而来的孤本,它的诞生,深深植根于特定的时代土壤与个人际遇之中,了解其出处与创作背景,是为理解打开的第一扇门。

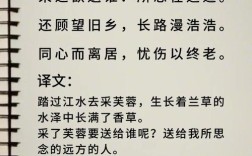

所谓“出处”,狭义指诗歌收录于哪部诗集或文献,广义则指向其产生的文化源流。《诗经》中的“风”,多采自民间歌谣,反映了周代各地的生活风貌与情感;而“雅”、“颂”则更多用于朝堂宴飨与宗庙祭祀,风格庄重典雅,知晓一首诗出自《诗经》的“国风”还是“楚辞”,便已能初步感知其大致的风格与情感基调。

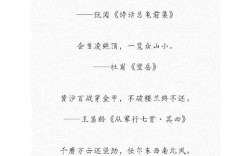

而创作背景,则是打开诗人心灵世界的钥匙,这包括了宏大的时代背景与细微的个人境遇,杜甫的“国破山河在,城春草木深”,其沉郁顿挫的力量,直接源于安史之乱中家国破碎的惨痛现实,李煜后期“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的绝唱,则与其从一国之君沦为阶下囚的巨变密不可分,诗人的生平经历、当时的心境、乃至触发灵感的具体事件,共同熔铸成诗句中不可复制的生命质感,读诗时,将这些背景知识作为底色,诗中的意象与情感便会从平面文字中立体起来,变得有血有肉。

观人:触摸灵魂的温度与棱角

“诗言志,歌永言。”诗歌是作者灵魂最坦诚的投射,了解作者,是理解其诗作风格的必经之路,每位杰出的诗人,都有其独特的精神气质与艺术追求。

李白的诗风豪放飘逸,想象奇绝,这与他道家思想的浸润、一生好入名山游的经历以及傲岸不羁的个性息息相关,读其“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,便能感受到那种冲破一切束缚的浪漫与自由,相反,王维笃信佛教,晚年隐居辋川,其诗便充满禅意与画境,“明月松间照,清泉石上流”,营造出一种空灵静谧、物我两忘的意境,诗人的哲学思想、审美趣味、性格特质,乃至其朋友圈子(如唐宋时期的唱和之风),都会潜移默化地塑造其诗歌的肌理与风貌,将诗作置于诗人一生的精神地图中观看,我们触摸到的便不止是文字,更是一个鲜活灵魂的温度与棱角。

入微:品鉴技艺的匠心与无痕

诗歌之所以动人,除了深厚的内蕴,还在于其精湛的艺术表达手法,这些手法是诗人将无形情感转化为有形意象的桥梁。

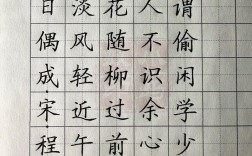

意象的营造是核心,诗人 seldom 直白抒情,而是借助客观物象来寄托主观情思,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加的意象,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的游子秋行图与孤寂愁绪便跃然纸上,古典诗词中诸如明月(思乡)、杨柳(离别)、东篱(隐逸)等,都已积淀为富含文化密码的经典意象。

韵律与节奏是诗歌的音乐性所在,格律诗的平仄、对仗、押韵,词牌的固定句式与声律,都构成了汉语独特的形式美与听觉美,这种规整中的变化,吟诵时产生的回环往复,极大地增强了情感的感染力,即便在现代自由诗中,诗人也通过分行、断句、词语的轻重音来创造内在的节奏感。

修辞的运用则让表达更加生动深刻,比喻(“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”)、拟人(“感时花溅泪,恨别鸟惊心”)、用典(“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”)等,都是诗人常用的技巧,它们或化抽象为具体,或赋予万物以灵性,或借古人之事抒今人之怀,极大地拓展了诗歌的容量与深度。

致用:让诗意照进现实生活

诗歌并非束之高阁的古董,它完全能够融入并滋养我们的日常生活,关键在于找到与之连接的方式。

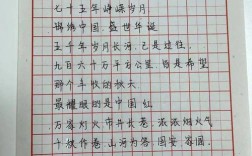

在个人修养层面,诵读与抄写是最直接的沉浸方式,静心诵读,感受其音韵之美;提笔抄写,于一笔一划中体味文字的力道与结构,这本身就是一种宁静的修行,能陶冶性情,提升对语言的敏感度。

在社交与表达中,诗歌可以成为优雅的媒介,在适当的场合,引用一句贴切的诗词来表达祝贺、慰藉或感慨,往往比千言万语更能打动人心,祝福长者可用“老骥伏枥,志在千里”;感慨时光流逝则叹“逝者如斯夫,不舍昼夜”,这既是文化底蕴的体现,也能瞬间拉近彼此的距离。

更深一层,是将诗歌的意境与哲思化为生活的美学,从“采菊东篱下”中学习一份淡泊,从“长风破浪会有时”中获取一份激励,从“一蓑烟雨任平生”中感悟一份豁达,诗歌教会我们如何更细腻地观察世界(“细雨鱼儿出,微风燕子斜”),如何更深刻地理解情感(“曾经沧海难为水”),从而丰富我们感受世界的维度。

诗歌是一座无尽的宝库,它承载着千年来的悲欢离合、智慧哲思,欣赏诗歌,不必将其视为高深莫测的学问,它更像是一次邀请,邀请我们暂时停下匆忙的脚步,沿着文字铺设的小径,走进一个更广阔、更精致的情感与精神花园,每一次认真的阅读,都是一次与伟大心灵的对话,一次对自身生命的照亮,这份由汉语最精妙部分所带来的慰藉与启迪,是任何其他事物都难以替代的宝贵财富。