冬至,作为二十四节气中最早被确立的节日之一,自古以来便承载着丰富的文化意蕴与情感寄托,它不仅是天文历法上的重要节点,更是诗人笔下反复吟咏的主题,从《诗经》到唐宋诗词,再到明清作品,无数文人墨客围绕冬至的阳生之庆、岁末之思与团圆之盼,留下了璀璨诗篇,这些作品不仅是文学瑰宝,更是我们理解古人精神世界与生活哲学的一扇窗口。

诗歌源流与经典篇章

冬至诗歌的创作传统源远流长,早在汉代,《汉书》中便有“冬至阳气起,君道长,故贺”的记载,官方庆贺的习俗催生了相关的颂贺诗文,至唐宋时期,冬至诗创作达到高峰,题材与情感也更为多元。

杜甫的《小至》是其中典范:“天时人事日相催,冬至阳生春又来,刺绣五纹添弱线,吹葭六琯动浮灰。”诗中,“阳生春又来”精准捕捉了冬至“一阳生”的自然规律,而“添弱线”则巧妙化用唐代宫中女工因冬至后白昼渐长而每日多添一线工作的典故,全诗将自然节律与人间事务相融合,透出对时光流转的细腻感知与顺应天时的从容态度。

白居易的《邯郸冬至夜思家》则展现了另一种情怀:“邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身,想得家中夜深坐,还应说着远行人。”此诗创作于诗人宦游途中,通过质朴白描,将节日里孤身驿站的冷清与对家人围炉夜话的想象形成强烈对比,它不直接抒写思念,而是借助家人“说着远行人”的设想,从对面着笔,使思乡之情愈发深沉动人,这种创作手法,体现了中国古典诗歌含蓄蕴藉、意在言外的美学特质。

创作背景与诗人情感投射

理解冬至诗词,需将其置于具体的创作背景中,古代冬至地位堪比新年,有“亚岁”之称,官方举行祭天典礼,民间则互赠饮食、穿新衣、贺节,这种社会氛围深深影响着诗人的创作。

宋代诗人陆游在《辛酉冬至》中写道:“今日日南至,吾门方寂然,家贫轻过节,身老怯增年。”诗中“寂然”与“轻过节”的表述,与当时普遍的喜庆氛围形成反差,真切反映出诗人晚年家境贫寒、年华老去的复杂心境,节气在此成为个人生命体验的镜像,诗歌的情感厚度由此增加。

而明代诗人王稚登的《长安冬至》,“宜春帖子题赠阁,献寿杯盘列土牛”,则生动记录了明代宫廷与民间贴春帖、互赠礼物的热闹场景,具有珍贵的民俗史料价值,可见,冬至诗词不仅是抒情载体,也是社会风俗的生动记录。

艺术手法与意象运用

冬至诗词在艺术表现上独具匠心,诗人常运用一系列典型意象来构建诗意空间。

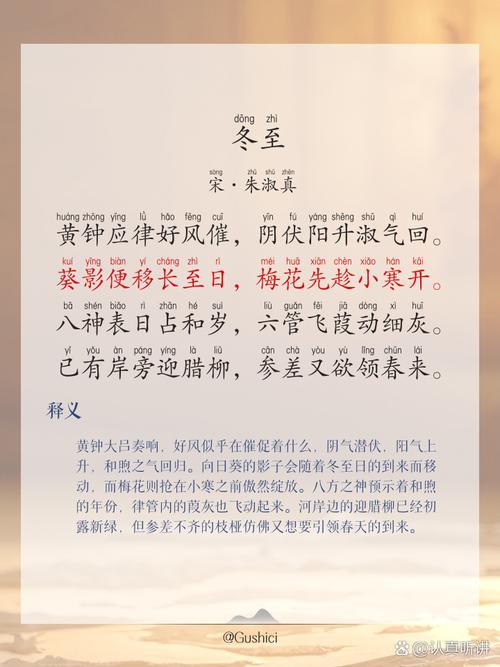

“阳生”、“一线长”、“葭灰”等意象,直接关联冬至的物候与天文特征,如前引杜甫诗中“吹葭六琯动浮灰”,便运用了古人将葭莩灰填入律管以候地气的古老科学实践,赋予诗歌深厚的文化底蕴。

“数九”、“寒夜”、“孤灯”、“驿旅”等意象,则多用于渲染氛围,寄托孤寂、思乡或岁暮的慨叹,唐代诗人朱庆馀的《冬至后招于秀才》“日近山红暖气新,一阳先入御沟春”,则以“山红”、“暖气”等温暖意象,抒写对阳气回升、春意暗生的喜悦,展现了积极向上的精神面貌。

在修辞上,对比手法尤为常见,诗人常将自然界的阳气初生与人间的寒意未消对比,或将节日的公共欢庆与个体的孤独凄清对比,从而强化情感的张力,用典亦是重要手法,如化用“亚岁”、“履长”等冬至别称,或引用“添线”、“飞灰”等典故,使诗作在有限篇幅内承载更丰富的历史文化信息。

鉴赏方法与现代意义

欣赏冬至诗词,建议读者采取多维视角,首先可进行文本细读,品味字词的精妙,细心体会“阳生春又来”中“又”字所蕴含的循环往复的时间哲思,或“影伴身”中“伴”字以拟人手法写出的深重孤独。

应结合作者生平和时代背景进行解读,了解诗人在创作时的具体境遇——是宦游在外,还是安居故里;是人生得意,还是困顿失意——能帮助我们更深刻地把握诗歌情感的根源。

可将不同时期、不同风格的冬至诗进行对比阅读,将杜甫的沉郁、白居易的平实、陆游的感慨放在一起观照,便能领略到同一节气主题下,诗歌风格与个人情感的千姿百态。

时至今日,这些诞生于千百年前的冬至诗篇,并未随岁月流逝而褪色,它们仿佛一座桥梁,连接着古人与今人共通的情感体验:对自然律动的敬畏,对时光流逝的感怀,对家人团聚的渴望,对温暖与生机的向往,在快节奏的现代生活中,静心诵读这些诗句,不仅能让我们领略汉语的韵律之美,更能引导我们重新关注自然的细微变化,体味传统节气的深厚内涵,从而获得一份内心的宁静与文化上的归属感,这些诗歌提醒我们,无论时代如何变迁,对自然的顺应、对亲情的珍视、对生命周期的感悟,始终是文化血脉中恒久的主题,在冬至这个白昼最短、思念最长的日子里,前人的诗句依然能照亮我们的心灵,带来跨越时空的温暖共鸣。