竹影婆娑,风过处,飒飒声如私语,这清幽深邃的意象,自古便是诗人笔下的宠儿,从《诗经》的“瞻彼淇奥,绿竹猗猗”,到王维“独坐幽篁里,弹琴复长啸”,竹林不仅是一片风景,更是一个文化的符号,一种精神的栖居地,徜徉于竹与诗交织的秘境,我们能触摸到千年文脉的跳动,更能习得鉴赏与创作诗歌的锁钥。

翠色入诗:源流与意象的凝结

竹之入诗,源远流长,它最早以实用物的形象出现在《诗经》中,如“籊籊竹竿,以钓于淇”,至魏晋南北朝,竹在“竹林七贤”的故事中被赋予了独立不群、潇洒出尘的人格象征,阮籍、嵇康等人于竹林中清谈酣饮,竹从此与名士风骨紧密相连,这一文化基因深深注入诗歌传统。

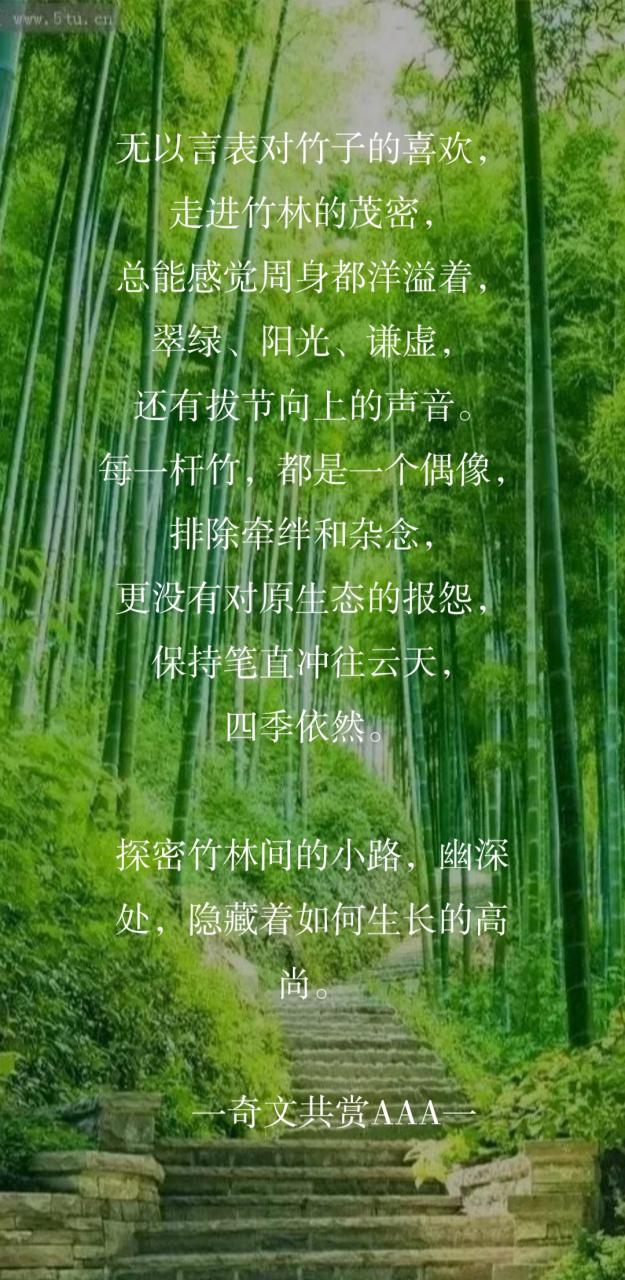

唐代,咏竹诗蔚为大观,诗人们不满足于单纯描摹,而是将个人情志与竹的特质深度融合,白居易爱竹之“本固”“性直”“心空”“节贞”,以竹喻德;杜甫笔下“绿竹半含箨,新梢才出墙”则充满生机与希望,及至宋人,更重理趣,苏轼“宁可食无肉,不可居无竹”,道出精神需求高于物质享受的价值观;郑板桥“咬定青山不放松,立根原在破岩中”,则借竹石抒写坚韧不屈的品格,这条脉络清晰可见,竹从自然物象,逐步演变为君子德行的载体,进而成为民族精神中坚贞、谦逊、淡泊的审美象征。

风骨自成:创作背景与诗人情怀

理解一首咏竹诗,必须窥见其创作背景与诗人当时的心境,同一片竹,在不同境遇的诗人眼中,会折射出迥异的光彩。

王维晚年隐居辋川,写下《竹里馆》,诗中“深林人不知,明月来相照”的意境,空明澄净,这份幽静与自得,根植于他半官半隐、参禅悟道的生活背景,竹在这里,是他隔绝尘嚣、对话自然的静友。

杜甫的《咏春笋》则不然,“无数春笋满林生,柴门密掩断人行”,此时正值安史之乱后,诗人流落蜀中,满林春笋勃发的生机,反衬出柴门紧闭、客路断绝的孤寂与对时局的深深忧虑,竹笋的“怒生”,或许也暗含诗人对家国复兴的倔强期盼。

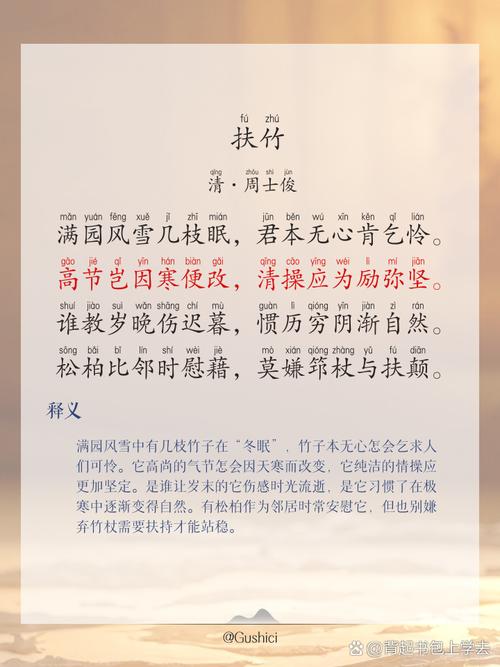

而清代郑板桥作为“扬州八怪”之一,其题画诗《竹石》脍炙人口,这与他身为县令却体恤民情、不合于世的经历直接相关。“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”,这竹石形象,正是他自身孤傲刚直、绝不随波逐流的人格宣言。

可见,竹的意象是开放的,诗人的生命体验注入其中,才使其饱满、鲜活,鉴赏时,知人论世,方能真正走入诗心。

匠心独运:艺术手法与鉴赏门径

古典诗词中的咏竹佳作,无不运用精妙的艺术手法,化寻常为奇崛,掌握这些方法,是提升鉴赏与创作能力的关键。

其一,托物言志,象征隐喻,这是咏竹诗最核心的手法,诗人极少为写竹而写竹,总是借竹言己,李贺“无情有恨何人见?露压烟啼千万枝”,以带露的竹枝隐喻怀才不遇的幽恨;刘禹锡“露涤铅粉节,风摇青玉枝”,则借竹的洁净赞美高洁的操守,竹成为诗人情感的客观对应物。

其二,侧面烘托,虚实相生,不直接描绘竹的形态,而从环境、光影、声响着笔,留下想象空间,王维“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,先闻竹喧,再见浣女,灵动之趣盎然,孟浩然“荷风送香气,竹露滴清响”,以露滴清响反衬夏夜静谧,竹的清凉感扑面而来。

其三,炼字炼句,形神兼备,古人讲究“诗眼”,王安石“风竹千斜复万斜”的“斜”字,既写竹姿,更透出萧索心境,郑板桥“一枝一叶总关情”的“关”字,将竹叶与民间疾苦紧密相连,情感力度极强,动词与形容词的精心锤炼,往往能点活全篇。

其四,时空交织,营造意境,优秀的咏竹诗能构建一个立体的审美空间,常建“竹径通幽处,禅房花木深”,由径至房,由幽至深,引领读者步入一个远离尘俗的禅意世界,这意境是物理空间,更是心理与精神空间。

新笋破土:传统的当代回响

时至今日,古典诗词中的竹意象并未褪色,它依然活跃在文学创作、书画艺术乃至日常审美中,学习咏竹诗词,不仅是为积累名句,更是为了传承一种观照世界的方式——在自然物象中发现人格之美,在平凡生活中提炼诗意的哲思。

对于创作者而言,竹的题材常写常新,关键在于避免陈词滥调,注入独特的现代感受与生命体验,可以写都市阳台上一盆文竹的坚守,可以写山村竹林在时代变迁中的故事,也可以将竹的纤维与科技、未来相联系,传统意象是宝库,但需要当代心灵的钥匙去重新开启。

对于鉴赏者,则不妨以竹为径,深入古典诗歌的殿堂,从意象溯源到手法解析,从知人论世到意境感悟,这是一个系统的审美训练过程,当我们在生活中见到一片竹林,心中能自然浮现那些璀璨的诗句,并能领会其深层的文化密码,这便是诗歌跨越千年给予我们的丰厚馈赠。

青竹猗猗,诗韵悠悠,这片精神的竹林,始终为心灵提供着荫蔽与清凉,走进去,与千年前的灵魂对话,或许我们能更清晰地听见自己内心的回响,在纷繁世界里,守护一份如竹般挺拔而从容的定力。