诗歌,是人类精神世界中最精粹的语言结晶,它用最凝练的字符,承载最深邃的情感与最辽阔的想象,当我们谈论“诗歌中的诗歌”,意指那些不仅本身是卓越的艺术品,更能映照出诗歌创作普遍规律、承载丰厚文化密码的经典之作,它们如同一面面棱镜,折射出关于诗歌本身的万千光华。

溯源:诗之根脉与时代之镜

一首传世之作的诞生,绝非凭空而来,它的出处与创作背景,是理解其灵魂的第一把钥匙。

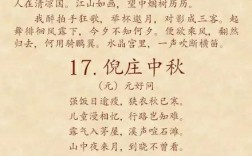

诗歌的源头,可追溯至先民劳动时的“杭育杭育”,是情感满溢时的自然抒发,中国最早的诗歌总集《诗经》,其“风”的部分大多采自民间,“雅”、“颂”则多与宫廷礼仪相关,了解“国风”出自周代各诸侯国民间,便知《关雎》的诚挚、《硕鼠》的愤懑,皆是当时社会风貌与民众心声的直接映照,同样,楚辞的瑰丽奇崛,与战国时期楚地巫风盛行、山川灵秀的地理文化背景密不可分,屈原的《离骚》,是其个人政治理想破灭后的血泪吟唱,更是楚国特定历史环境下的悲剧产物。

唐代诗歌的巅峰,与帝国的开放、强盛、科举以诗取士的制度息息相关,李白的浪漫不羁,固然源于其天性,亦得益于盛唐提供的宏大舞台与无限可能,而安史之乱后,杜甫笔下“国破山河在”的沉痛,则是时代剧变在诗人心中刻下的最深烙印,解读诗歌,必须将其放回原有的历史与文化土壤中,方能触摸到它真实的心跳。

铸魂:诗人之心与风格之成

诗歌是诗人的精神自传,作者的生平际遇、性格气质、思想观念,直接塑造了诗歌的独特风貌。

“诗仙”李白与“诗圣”杜甫的双峰并峙,便是极佳例证,李白一生求仙访道,纵情山水,其诗风便如“黄河之水天上来”,飘逸豪放,想象超绝,读《将进酒》中“天生我材必有用”的狂放宣言,正是其自信不羁人格的投射,杜甫则深怀儒家济世情怀,一生颠沛流离,心系黎民,其诗风沉郁顿挫,字字锤炼,从“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的犀利,到“安得广厦千万间”的博爱,无一不是其仁者襟怀的体现。

诗人的风格并非一成不变,南唐后主李煜,前期词作多写宫廷享乐,风格绮丽;亡国被俘后,词风陡转为“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的深哀巨痛,个人命运的急转直下,彻底重塑了他的艺术境界,可见,知人论世,是深入诗歌堂奥的必经之路。

炼艺:诗歌的技艺与手法

诗歌是语言的艺术,其魅力很大程度上来自于精妙的创作手法与表现形式,这些手法是诗人将情感与思想转化为艺术美的桥梁。

中国古典诗歌尤其讲究“赋、比、兴”,赋是直陈其事,如《木兰诗》的叙事铺陈;比是比喻,如李贺“大漠沙如雪”的奇特意象;兴是托物起兴,如《关雎》以雎鸠和鸣引出君子对淑女的思慕,对仗、平仄、用典、互文等手法,共同构建了古典诗歌精严而富有张力的形式美。

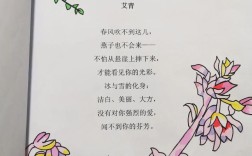

现代诗歌虽形式更为自由,但象征、隐喻、通感、意象叠加等手法运用得更为普遍,戴望舒《雨巷》中那个“丁香一样结着愁怨的姑娘”,便是融合了象征与意象的经典创造,朦胧的意境传递出特定时代青年复杂的情绪。

无论是古典诗词的格律之美,还是现代诗歌的自由之魂,其核心都在于“凝练”与“含蓄”,诗歌忌讳直白说教,它通过意象的营造、节奏的安排,引导读者去感受、去想象、去填补空白,从而获得丰富的审美体验,这便是“不著一字,尽得风流”的至高境界。

融通:诗歌的品读与运用

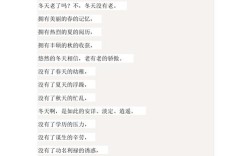

对于今天的读者而言,诗歌并非尘封的古董,而是可以融入生活、滋养性灵的活水。

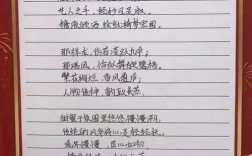

品读诗歌,首在“诵读”,通过声音的节奏、韵律,直接感受诗歌的音乐性,古典诗词的平仄交错,现代诗歌的内在节奏,唯有出声朗读,方能真切体会,其次在于“想象”,跟随文字的指引,在脑海中构建画面,设身处地体会诗人彼时彼境的心绪,最后是“涵泳”,反复咀嚼,联系自身阅历,与诗中的情感、哲理产生共鸣,使其真正成为自己精神世界的一部分。

诗歌的运用,更可融入日常,它可以是书房案头的片刻沉吟,可以是旅途中的即景感怀,也可以是友人间的唱和赠答,在重要的时刻,一句恰当的诗词,其表达力远胜千言万语的堆砌,它提升我们表达的精纯度与优雅度,更在潜移默化中塑造我们的审美眼光与人文情怀。

诗歌,尤其是那些堪称“诗歌中的诗歌”的经典,是人类共同的精神财富,它穿越时间,告诉我们祖先如何生活、如何感受、如何思考,它凝练了语言的极致之美,也拓展了情感的边界与思想的深度,在信息纷繁的当下,静心读一首诗,便是在心田开辟一方宁静深邃的天地,这天地里,有我们共同的来路,也映照着各自要去的前方。