诗歌,作为人类情感与思想最凝练的表达形式,自古以来便承载着记录时代、抒发胸臆的使命,当我们将目光聚焦于“女权”这一主题时,诗歌便不再是单纯的风花雪月,它化身为锋利的笔、嘹亮的号角,成为一代代女性争取平等、言说自我、构建身份的重要场域,这些作品不仅具有极高的文学价值,更是我们理解社会思潮变迁的珍贵文本。

溯源:从闺阁私语到公共之声

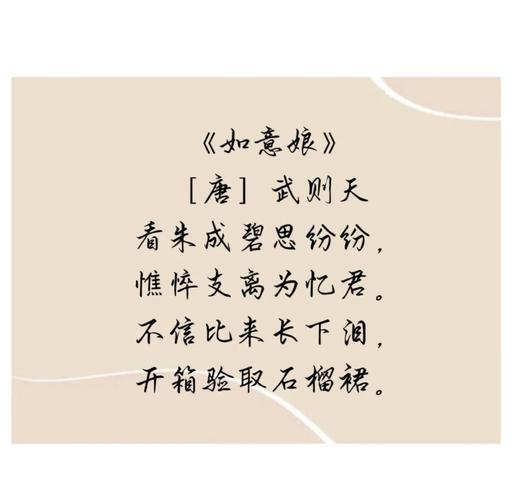

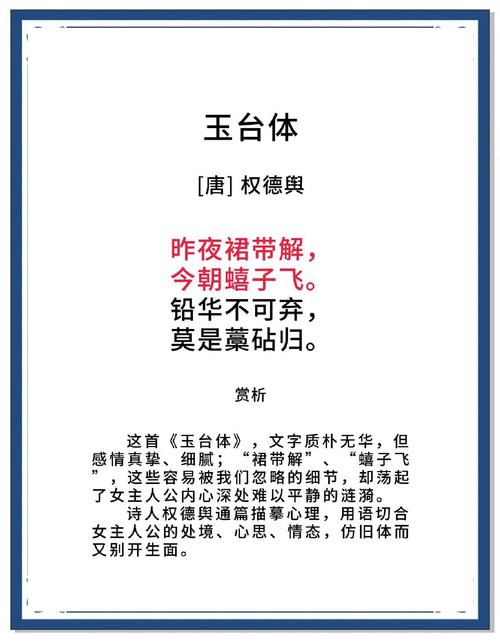

女性书写的历史源远流长,但早期作品多局限于个人情感的婉转抒发,在中国古典诗词中,虽有李清照“生当作人杰,死亦为鬼雄”的豪迈,亦有朱淑真对不幸婚姻的悲鸣,但其视角与题材仍受时代所限,真正具有现代性别平等意识的“女权诗歌”,其系统的兴起与全球范围内的女性主义运动浪潮紧密相连。

在西方,十九世纪末至二十世纪初的第一次女性主义浪潮中,诗歌便已成为重要载体,例如美国诗人艾米莉·狄金森,她以极其私密又充满颠覆性的语言,探索自我、死亡与永恒,其作品中对传统宗教与性别角色的隐晦质疑,为后来的女性主义文学批评提供了丰富素材,更为直白的宣言则出现在二十世纪六七十年代的第二次浪潮中,如西尔维娅·普拉斯、阿德里安·里奇等诗人,她们将个人创伤、身体经验与政治诉求紧密结合,用灼热而疼痛的诗句,撕开家庭生活的宁静表象,直指性别压迫的核心。

五四新文化运动催生了第一批现代女诗人,如冰心、林徽因,她们的作品开始体现女性的独立意识,而更具批判性和自觉性的女性诗歌创作,在二十世纪八十年代后蓬勃发展,翟永明、伊蕾、唐亚平等诗人,通过组诗形式,如翟永明的《女人》,大胆书写女性独特的生命体验与身体意识,挑战了长期由男性主导的诗歌话语体系。

内核:主题的深化与拓展

女权诗歌的内涵远不止于“为女性发声”,它围绕多个核心层面展开:

- 身体书写与自主权: 这是女权诗歌最显著的突破之一,诗人将月经、怀孕、生育、欲望等传统诗歌中讳莫如深的女性身体经验正面呈现,将其从被观看、被定义的客体,转化为自我认知与力量源泉的主体,通过书写身体,诗人主张女性对自身的主权。

- 解构历史与神话: 许多诗人重述神话、童话或历史故事,颠覆其中固化的女性形象,将被动等待救援的公主改写为掌握自己命运的主角,或将历史中沉默的女性重新赋予声音和视角,揭示被主流叙事掩盖的真相。

- 批判社会结构: 诗歌尖锐地指向家庭、婚姻、职场中的性别不平等现象,批判父权制文化对女性的规训与束缚,这类作品往往充满反讽与愤怒的力量。

- 建构女性谱系与情谊: 强调女性之间的联结、传承与互助,对抗将女性孤立化、竞争化的叙事,歌颂母女关系、姐妹情谊,寻找历史上的女性先驱,以此建立坚实的身份认同与精神家园。

技艺:独特的诗歌手法

为承载上述主题,诗人们在艺术手法上进行了诸多创新:

- 意象系统的革新: 创造或赋予传统意象以新的女性主义内涵,月亮、镜子、房间、洞穴、血液等意象,常被用来隐喻女性的内在宇宙、自我审视、生存境遇与生命力量。

- 私语与倾诉的语调: 大量采用独白、倾诉体,甚至日记般的私密语言,建立一种直接、真诚甚至挑衅的语感,打破公共话语的疏离与宏大。

- 断裂与拼贴: 运用句式断裂、语法颠覆、意象拼贴等现代主义技巧,模拟女性经验在传统叙事中的碎片化状态,并在重组中建立新的意义。

- 反讽与戏仿: 通过模仿和颠覆男性经典文本或社会常用语,暴露其内在的性别偏见,达到批判效果。

阅读与理解:作为访客的路径

面对一首女权主题的诗歌,我们可以尝试从以下几个角度进入:

- 知人论世: 了解诗人的生平及其所处的具体历史阶段,她的个人经历与社会运动之间有何关联?这能帮助我们理解诗歌中情感的浓度与指向的锋芒。

- 细读文本: 关注诗歌中反复出现的核心意象、独特的修辞和句法结构,诗人如何使用语言来塑造感受、传递态度?声音是隐忍的、咆哮的,还是冷静剖析的?

- 思考语境: 将诗歌置于更广阔的文化背景中,它回应了当时哪些社会议题?与同时代的其他女性作品或理论有何对话?

- 连接当下: 思考诗歌提出的问题在今日是否依然存在?它如何与我们自身的体验产生共鸣或碰撞?经典的女权诗歌之所以持续有力,正因其揭示了某种跨越时空的结构性困境。

观点

女权诗歌并非一个封闭的流派或统一的风格,它更像一片充满生机的森林,由不同年代、不同地域、不同处境的女性(及其同盟者)共同培育,其价值不仅在于抗争的呐喊,更在于存在的确证——它证明了女性视角的不可或缺,女性经验的丰富深邃,以及女性用语言创造世界的能力,这些诗歌是历史的见证,是情感的档案,是思想的武器,也是美的创造,它们提醒我们,平等的追求既关乎社会制度的改良,也关乎日常经验的重新讲述与定义,阅读这些诗歌,我们不仅是在阅读文字,更是在聆听一段段曾被压抑的旋律如何汇聚成波澜壮阔的交响,并持续参与着关于尊严、自由与可能性的永恒对话,在算法与流量主导的信息世界,这些由生命淬炼而成的诗句,提供着一种不可替代的深度真实与人性温度。