芍药,这一抹庭院中的国色,自古便是诗人笔下的宠儿,它不似牡丹般被奉于庙堂之高,却以绰约风姿与缠绵情意,在诗词的长卷中晕染出独特而深远的意境,要读懂诗词中的芍药,便不能止步于欣赏其文字之美,更需循着花影,探访其文化根脉与艺术匠心。

芳踪何处寻:经典诗词中的芍药意象

提及芍药诗词,北宋词人秦观的《春日》绝不可错过:“一夕轻雷落万丝,霁光浮瓦碧参差,有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晓枝。”此诗宛如一幅工笔小品,夜雨初霁,芍药花瓣上宿雨未干,似含情之泪,将花人格化,赋予其娇柔婉约、我见犹怜的少女情态,这种以“春泪”拟花的笔法,精准捕捉了芍药晨露欲滴的瞬间之美,奠定了其多情、柔美的文学基调。

若论将芍药与离别之情结合得最为紧密的,莫过于《诗经·郑风·溱洧》:“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”这里的“勺药”即芍药,上古春日,青年男女临水嬉游,互赠芍药以结情谊、寄相思,芍药因此得名“将离草”,成为爱情信物与离别象征的文学母题,这一古老源头,为其后世诗词中的情感内涵注入了醇厚的文化底蕴。

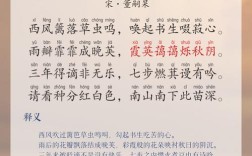

至唐代,韩愈的《芍药》诗则展现出截然不同的气度:“浩态狂香昔未逢,红灯烁烁绿盘龙,觉来独对情惊恐,身在仙宫第几重?”诗人以“浩态狂香”、“红灯烁烁”极写芍药盛开时磅礴的气势与浓烈的视觉冲击,甚至产生置身仙宫的幻觉,此诗跳出了柔媚窠臼,展现了芍药作为“花相”的富丽堂皇与震撼力,拓宽了其意象的审美维度。

笔端生花术:诗人如何刻画芍药

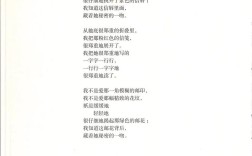

诗人描摹芍药,手法精妙,各具巧思,首要便是拟人与移情,如前所述秦观笔下的“含春泪”,便是将人的情感投射于花,使物我交融,读者不仅见其形,更感其情,姜夔在《扬州慢》中写下“念桥边红药,年年知为谁生”,更是将家国残破后的荒寂之感,寄托于无言年年绽放的桥边红芍药,其物是人非的沧桑感,全由这一问托出。

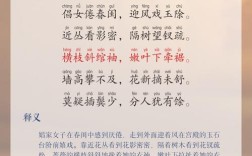

对比与衬托亦是常用手法,常将芍药与牡丹并提,如刘禹锡“庭前芍药妖无格”,虽为抬高牡丹而作,却也从反面印证了芍药“妖娆”的普遍认知,更多时候,诗人乐于让芍药与不同景物组合,营造画意,王贞白“芍药承春宠,何曾羡牡丹”,突出其自在安然;谢朓“红药当阶翻,苍苔依砌上”,则以阶前苍苔的静,衬托红芍翻动的动,构成一幅色彩明丽、生机盎然的庭院小景。

从具体技法看,诗人善用通感,不仅写其色——“红药翻阶”(视觉),更写其香——“浩态狂香”(嗅觉),甚至写其态——“无力卧枝”(触觉与动觉),多角度的感官描写,使芍药形象立体饱满,可感可亲,在布局上,芍药常作为春日繁华的焦点或尾声出现,象征春意的浓烈与流逝,如苏轼“多谢化工怜寂寞,尚留芍药殿春风”,一个“殿”字,点出其作为春末压台主角的独特时序地位。

深意花中藏:芍药意象的多重文化意蕴

历经千年吟咏,芍药早已超越植物本身,承载了丰富的文化密码,其最核心的象征,无疑是爱情与离别,自《诗经》赠别起源,此意绵延不绝,柳永词“红药栏边,恼不教伊过”,栏边芍药成为勾起相思的触媒;姜夔的“红药”之间,亦是对往昔情与景的深沉追忆。

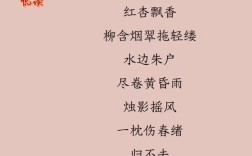

它亦是春光的标志与华美的代言,芍药花期在春末夏初,其绚烂盛开,常被诗人视为春天最后的华彩乐章,司马光“春尽乱红团”,邵雍“晓雨有情于芍药”,皆捕捉其挽留春光、绽放极致之美的姿态,因其形态艳丽,常被用以比喻人的美好容颜与才华,如“芍药芙蓉,那精神、绝美颜色”。

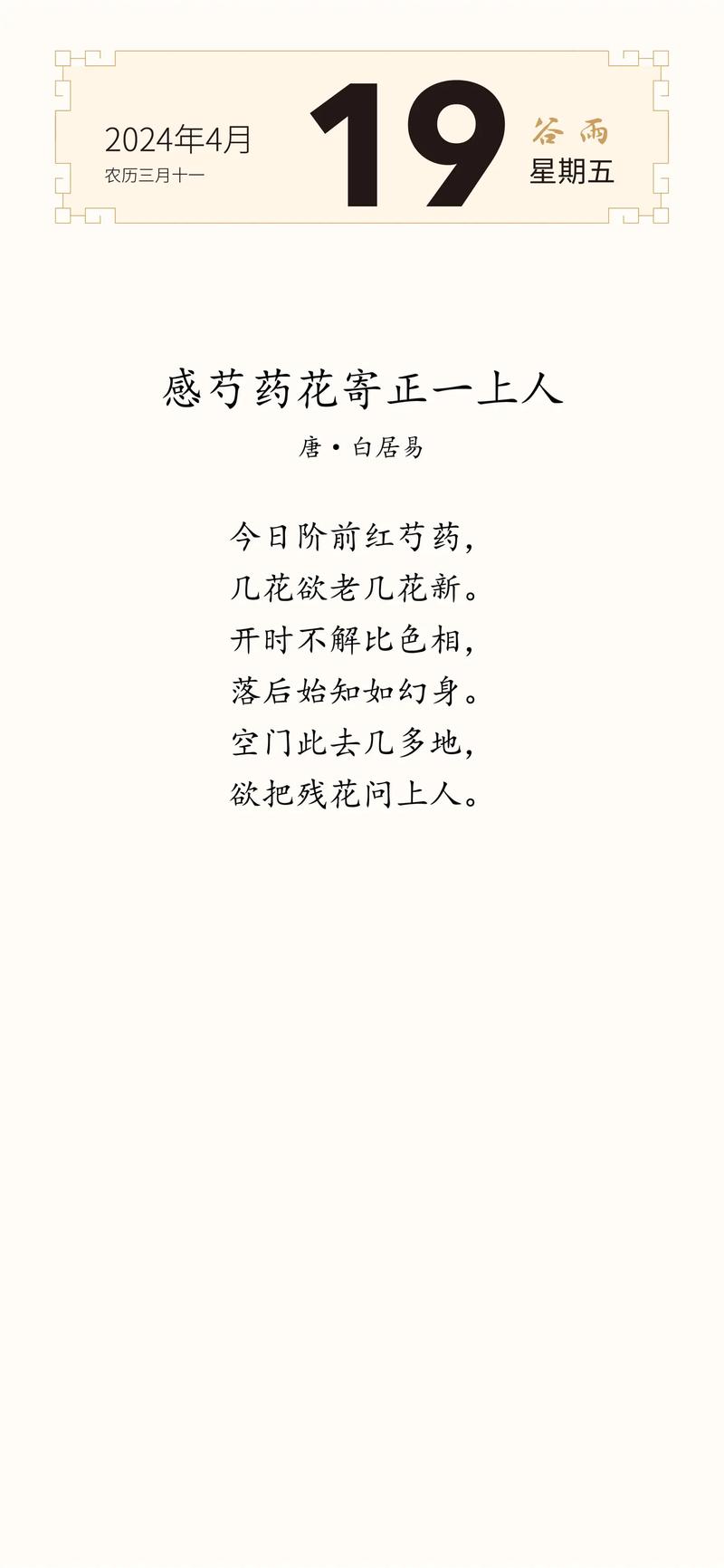

更深一层,芍药在特定语境下,还能寄托诗人的人生志趣与哲理思考,元稹“芍药绽红绡”,在赏花中暗含时光流逝之叹;韩愈的“身在仙宫”之惑,何尝不是对超然物外境界的向往?它既能入世,点缀世俗的欢愉与情爱;亦能出世,成为士人寄托超逸情怀的静观对象。

今人如何赏:读懂与运用芍药诗词

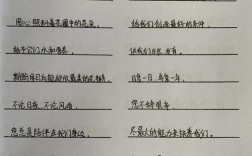

对于现代读者与创作者而言,如何真正领略并借鉴这份古典之美?鉴赏时,建议采用“三步法”:先直观感受诗词所描绘的芍药形态与画面,调动自身视觉、嗅觉想象;再结合诗句中的关键词(如“将离”、“含泪”、“殿春”),联系其传统意象,体会诗人寄托的情感;结合作者生平与创作背景,深化理解,了解姜夔创作《扬州慢》时面对战后扬州的心境,便能更深切地体会“红药”之间那彻骨的悲凉。

若尝试创作,芍药是一个极佳的抒情载体,可以化用其经典意象,如以赠芍药表达现代离别之情,或以芍药凋零隐喻时光易逝,更鼓励在继承传统基础上,融入个人独特观察与时代感受,可写温室中反季绽放的芍药,与传统“殿春”之意形成张力,引发对自然与人工的思考,关键在于,让这朵古典之花,根植于真实的生活体验与情感土壤。

芍药在诗歌中的绽放,跨越了千年时光,从溱洧水边的信物,到诗人庭前的知己,它凝集着中华民族细腻的情感与审美,每一次阅读,都是一场与古人共赏的雅集;每一次提笔,都是让这份穿越时空的芬芳,在当下获得新的生命,这或许便是古典诗词永恒的魅力:它为我们提供了一种优美而深刻的语言,去命名、去珍藏生命中那些动人的瞬间与情感。